编者按:今年是《小马过河》作者彭文席先生诞辰100周年,也是该寓言首位彩色连环画画家郑熹先生诞辰100周年。在瑞安中学,一座雕塑让这两位杰出校友“相遇”。值此两位先生百年诞辰之际,我们特邀瑞安中学原校长陈良明撰文,讲述这座雕塑背后的故事。

为迎接瑞安中学120周年校庆,营造更具底蕴的校园文化氛围,学校在2014年秋天委托2005届校友、浙江省设计院设计师林放,将勤行楼前的百米走道设计为文化长廊,请书法家林峰先生题名。长廊以60条瑞安中学大事记石刻为主线,辅以陈其良校友撰写的《瑞安中学赋》,古石凳改建的休憩区、开放式阅读空间及各类文化景观,形成一条融历史、艺术与人文于一体的校园风景线。

在长廊设计之初,桥畔原拟安置一座现代具象的雕塑。为使作品更契合瑞中独有的文化基因,学校决定选用具有代表性的瑞中文化元素作为主题,并兼顾雕塑要安放在河边这样的地理环境。经反复斟酌,最终确定以彭文席校友的寓言《小马过河》为创作题材。这篇诞生于瑞安、影响几代人的经典作品,虽家喻户晓,却鲜有人知道作者是瑞安人,瑞安中学的很多师生更不知道作者是我们瑞中人。事实上,在瑞安的文化星空中,能在全国产生广泛影响的文化作品与名人屈指可数。高则诚的《琵琶记》算一个,曹豳的《春暮》入选千家诗,影响有限,叶适及永嘉学派,尽管被称之为南宋时期三大思想流派之一,但其在全国的影响力与朱熹的理学、陆九渊的心学差距很大,不在一个量级,孙诒让及《墨子间诂》等尽管学术成就极高,是中国文字学研究的高峰,被称之为“三百年绝等双”,但受众太少,在大众传播的广度上,难与《小马过河》比肩。彭文席的《小马过河》,语言优美、文笔生动,以极简的寓言结构,表达了深刻的普世哲理。它通过“过河”这一核心事件,精准揭示了认知的相对性与实践的真理性,隐喻个体在成长中必须经历的自主探索。寓言摒弃说教,以对话推动叙事,在纯净的文学质感中实现思辨启蒙,其价值超越时代与国界,成为中国儿童文学中一颗熠熠生辉的哲理明珠。

就全国乃至国际的影响而言,彭文席的《小马过河》无疑是瑞安文化史上的里程碑,更是瑞安中学的骄傲。

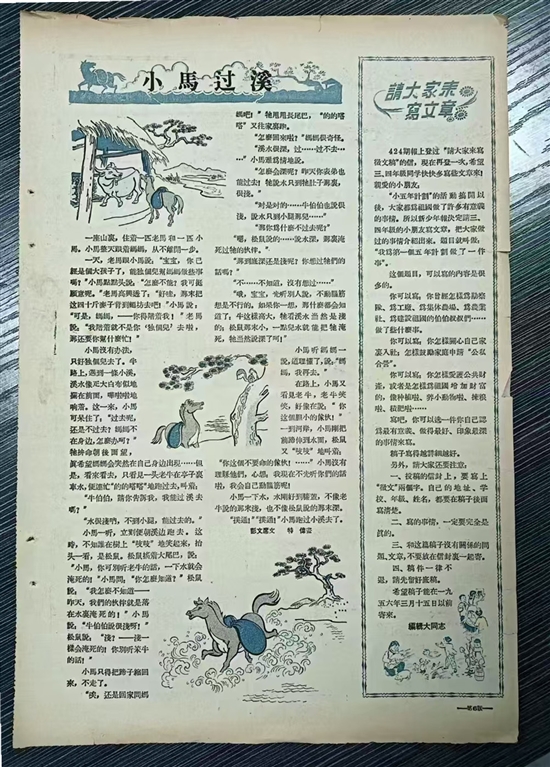

彭文席(1925—2009),瑞安中学1946届校友,他1946年从瑞安中学高中毕业后,曾在瑞安莘塍中心小学(前身为聚星小学)任教。1955年,他结合自己工作和生活的经验,写出了《小马过溪》,平生首次投稿到上海的《新少年报》上发表并得到了13.5元的稿费,这对50年代每月工资只有20多元的小学代课老师而言,是一笔不小的酬劳。当时见报的标题是《小马过溪》,因家庭成分影响,稿件经友人代投未署作者确切的地址、联系方式,该文虽被改编为《小马过河》编入小学课本,但1980年5月该作品荣获“全国少儿文艺创作一等奖”时,作者栏仍标注“不详”。1980年8月30日在《人民日报》发表了署名令德(全国少年儿童文艺创作评奖组委会集体笔名)的文章:“切莫埋没人才!——从寻找一位儿童文学获奖者谈起”。文中提到“在今年全国少年儿童文艺创作评奖活动中,发生过一桩找寻作者的‘趣事’:一等奖作品童话《小马过河》的作者彭文席‘下落不明’,以致从评奖活动开始后,人们长时间地为找不到它的作者而困惑。在查访过程中,一度甚至为该作品有多种外文译文而对作者是否‘中国人’产生过疑问。最后,经过多方奔走,反复找寻,总算在浙江瑞安农村找到了这位作者。”据说,当时上级派人通知彭文席先生获奖消息的时候,他刚好在云周十八江的农田里挥汗种地。

主题确立后,学校特邀温州著名雕塑家徐志通先生和他的学生郑雪岳操刀设计。几经推敲,最终以展开的卷轴为造型,融合钢雕与青石包边,图文并茂地呈现寓言场景。《小马过河》的影响力不仅在于文字上的深刻性、生动性及对青少年的教育意义,同时文本的内容大量地被转化为漫画、卡通的形象,从而被广大青少年所喜爱。《小马过河》自发表以来,创作的漫画等作品非常多,到底选哪一家?考虑到艺术性、影响力及与瑞安中学的渊源,在众多《小马过河》漫画版本中,我们选用了校友郑熹先生的画作。

郑熹(1925—2010),瑞安仙降人。郑熹在瑞安中学就读的时候,曾担任校木刻研究会主席,出版过宣传抗日的木刻集,并和苏寿桐、徐之淮、孙钢等同学组成“江滨吟社”,研习古典诗词,后被邑人称为“江滨七子”。

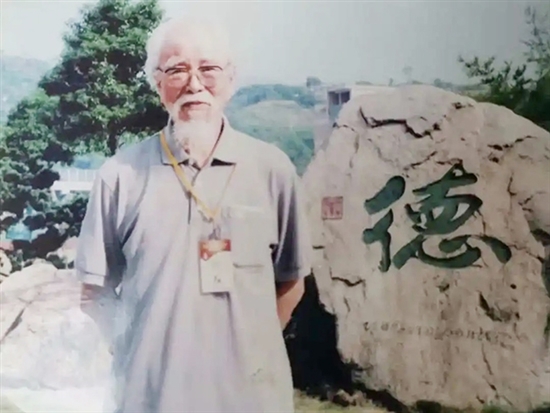

郑熹曾以七绝感念师恩:“卓公祠受三年教,启动艺心入画门。学得诗书画印后,不忘书德报师恩。”他对母校情深意重,每逢校庆必赠书画致贺,包括《飞云江畔六青松》《醉梅》《白梅》,书法作品有瑞中三余书屋入口的“树人楷模”,为学校书写“求实、严谨、勤奋”的校风及“德”字碑等墨宝。

郑熹1940年毕业于瑞安县立初级中学,后入杭州国立艺专深造。他曾任《北京日报》美术编辑,是中国美术家协会会员。1957年,郑熹被《小马过河》的哲理与趣味所吸引,他敏锐地察觉到这个故事的巨大教育潜力,决定将其改编成一套16开彩色连环漫画,同年7月由中国少年儿童出版社出版发行,并将《小马过溪》改为《小马过河》,“溪”在南方地区使用更普遍,而“河”是一个在全中国范围内都通用且常见的词。将题目改为《小马过河》,消除了地域色彩,使其更容易被全国各地的读者,尤其是北方的读者所接受和理解,同时《小马过河》之名更响亮、朗朗上口。郑熹成为最早以彩色连环画形式推广该寓言的美术家。

这套漫画发表后,以图文并茂的彩色漫画形式呈现,视觉上极具吸引力,立刻引起了巨大的社会反响,深受小读者和教育工作者的喜爱。1957年新学年,北京市小学语文课本编委会决定将其编入小学语文课本,此后,它成为了全国通用教材中的经典课文,成为几代人的集体记忆。郑熹先生的创作极大地助推了《小马过河》的经典地位。

在今年的国庆节期间,当我收集相关材料,准备整理这篇文稿时,很意外地得到了68年前中国少年儿童出版社寄给郑熹先生60元的稿费支付通知单。有趣的是,他与彭文席虽同为瑞中校友,老家是云周与仙降相距不远的两个村庄,彼此却一直互不认识,几十年后才发现原来两人是校友加老乡,亲上加亲,此后结为挚友。

在筹备雕塑过程中,我们多方寻觅郑熹先生1957年版连环画未果。此时郑熹先生已经仙逝,我们只好通过北京瑞中校友会,联系到郑熹先生的儿子、北京同仁医院的眼科专家郑京医生。郑医生说:“听父亲生前提起过《小马过河》连环画的事,但没有看过他的连环画。”他答应到他父亲生前的住所仔细找找。功夫不负有心人,过了几天,郑京医生竟然找到了当年《小马过河》的连环画,用高清照片传给我,我感受到如获至宝的喜悦。

郑熹先生生前用过很多印章,如:“郑氏”“郑熹”“瑞安郑熹”“飞云江是我家”“云山云水是我家”“云庐”“鱼头鱼尾翁”“鱼尾翁”“鱼尾之年所作”等,我们从郑熹校友历年赠送给学校的字画里,复制了其中的“郑氏”“郑熹”“飞云江是我家”“鱼尾翁”“鱼尾之年所作”五枚印章,作为补白,增加雕塑画面的丰富性与生动性,同时纪念这位美术家对母校、对故土的深情以及在逆境中对艺术不变的执着。

雕塑安装过程中,顶端青石边条的承重成为难题。细长并且是多块拼接的条石在如此大的跨度下,怎能保证足够的支撑力而不发生断裂塌落?很多人看了百思不得其解。其实,边条石料的下端开槽挖空,埋进了两条槽钢,再用青石面板覆盖,石皮铁心,从外表看怎么也发现不了里边埋着槽钢龙骨的秘密。安装时施工队说自己找不到这么长的槽钢,后来通过我的朋友、瑞安华仕力科技有限公司的董事长黄焕镐的友情帮忙,才解决了一个施工过程中的大难题。《小马过河》雕塑是2014届全体校友留给母校作为纪念而捐建的毕业礼物。

西直河畔“碧流迢递,惠泽可风”。今日,瑞中师生驻足于玉燕亭旁、九曲桥边,凭栏凝望勤行楼前《小马过河》雕塑,不仅读到一则隽永的寓言,更感受到彭文席和郑熹两位先生与命运抗争的坚韧风骨、对文学艺术矢志不渝的追求及背后的人格力量。

“小马”蹚过母校的河,这雕塑,不仅为校园平添一景,更成为瑞中文化血脉的生动注脚,润泽着更多后来之人。