吃“接力”讲“垟话”

挑河泥曾是农家“重头戏”

■宋维远

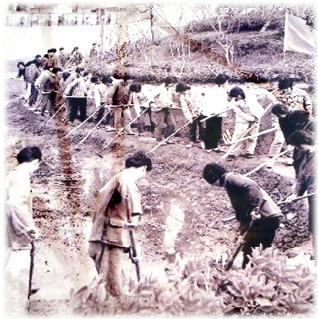

想当年,挑河泥可谓是农家的“重头戏”。万全垟出身或去过万全垟的老人们都会记起四五十年前那密布的河道边,每隔数10米就能看到一个直径四五米的圆形水塘,不种稻、不植菱耦、闲置着,那是农家储存河泥的仓库。每年早稻收割后,四五个抑或七八个劳力凑一起,把泥塘里储存的河泥挑到田里作晚稻的追肥。挑河泥那天,主家男人们都下田,有的当领队,有的当后勤,在塘里“和”(搅拌)河泥,不使之太稠或太稀。女人们有的要起早上街买“配”(菜肴),多烧几样 “高档菜”待客,还要给他们煮“接力”(点心)。这段时间,甜、软、爽口的九层糕便成为各类“接力”的首选。

儿时在万全垟河泥塘边与挑河泥的农民休息片刻时,一起吃九层糕讲“垟话”那股难忘滋味,一直留在我的嘴巴和脑海里,此生难忘!

吃九成糕讲“垟话”

记得50多年前的一个周日下午,我碰上邻居阿富叔家挑河泥,阿富婶在家要蒸糕,又要做晚餐,腾不出手,我便当了一回为她家送“接力”的义工。

一出门,远远看见一队排成“一”字形的挑河泥队伍,在晚稻顶上露出上半身和肩上横挑着的一担河泥桶,活像一队齐飞的雁群飞向田野。一会儿又回塘边,五只“大雁”有序地走下泥塘,腹背紧挨地站在泥塘里铺好的挑板上,先一起用右手拉起右边河泥桶,使桶口朝下兜起河泥,然后一起用左手拉起左边的桶兜泥,再一起转身,依次凭梯上岸,悠悠地飞向田野,演出一段配合默契的“雁翎舞”,把河泥均匀分散倾倒在晚稻丛间。

这时,阿富叔看见我来送“接力”,便招呼大家坐在河泥塘边的乌桕树荫下休息,大家一边吃糕,一边说笑。平时,他们说笑话,特别是在下辈们面前是从不逾越辈分的底线。可这次在田垟里,竟会当着阿富叔和他大儿子及我的面,开起玩笑,不知哪个调皮叔叔胆敢给享誉全村的美人阿富婶取了个“翘臀”的绰号,逗得大家笑个不停……

坐在我旁边的阿实伯对我说:“不要听他们说的这些垟里讲垟里散的‘垟话’。”我方才领悟,田垟不仅是农民生产稻谷的地方,也是他们百无禁忌地说“垟话”的自由“论坛”。

捞河泥历史悠久

那次“野餐”后,我对万全垟以至其他地方捞河泥情景发生浓厚兴趣。

其实,温州地区捞河泥给水稻田作肥料的历史十分久远,明弘治十六年(1503)编的《温州府志·民事》有“秋获毕,以竹荡取河泥雍(肥)之(田),开(掘)早稻根,漉(耙稻苗间的草)晚苗”的记载。乾隆和嘉庆的两本《瑞安县志》在《民事》或《风俗》篇中亦有捞河泥的记录。可见500多年前,温州地区已把河泥列为农家主要土肥之一。

万全垟的河道多、面宽而底深,“捞”河泥称“拨”(因为是用绳来拨),一船由两人分坐船腹两舷,各操一个连着粗麻绳、装上厚铁圈的布袋(俗称河泥荡),待船后艄两个划手将船划到河心时,各人把布袋袋口朝河底抛下,借助泥船后退的动力把河泥刮进布袋,再一段段收回麻绳,提起布袋,把河泥倒入船舱。如此来来往往,等船舱河泥积满后,返回河泥塘边。两人分开用两条分别系在泥桶口和底部的绳,一上一下刮起船舱里的河泥,倒在泥塘里。

捞河泥技术代代相传

飞云江北岸的农民捞河泥方法,则与万全垟稍有差异。这是因为江北的河道稍狭也稍浅,只要把取泥布袋装在竹竿底部就够到河底了。一般是每船二至四人分立船舷两边,另外一人站在岸边用长竹竿系着船艄推拉船只进退,当船到河心时,立在船舷上的一起将竹竿推布袋到河底,也借泥船的进退动力刮取河底河泥,然后提起竹竿,带上布袋,再伸脚将布袋勾向船舱,倒泥。同样,待一舱河泥积满后返回田边,两人用吊桶把河泥兜入田里,再将河泥推开分布全田(不再置河泥塘储存)。捞河泥时三至五人动作相互配合,节奏整齐划一,远远望去,四支(或两支)竹竿,同时下伸,同时上提,动作优美,就像一幅水乡水墨画卷。捞(或拨)河泥的技术或许是500多年来,代代相传,又代代改进的成果吧!

上世纪70年代起,随着化肥大量应用,加上捞河泥用工数量大、成本偏高而使这项传统捞河泥农活逐渐减少了。到21世纪初,捞河泥施肥几乎在温州地区濒临绝迹。

关于捞河泥的畅想

记得9年前,笔者在瑞安市治理温瑞塘河办公室里偶然与该办领导讲起河泥的事,讲得十分投机。而坐在旁边的几位青年人的脸上却似蒙上一层雾水,后来他们索性放下手头资料悄悄地离开了。

但这些资料中却有这么一段数字:“2000年12月至2001年4月的5个月中,温瑞塘河瑞安段216段干支河道清除河底淤泥(即过去农民捞的河泥)共377.6万立方米,国家承担经费5800万元。2010年11月至2011年4月的半年中,温瑞塘河白岩桥至九里段共清淤18万立方米,耗资950万元。2012年3月至8月,温瑞塘河九里至汀田段清淤10.3万立方米,耗资658万元……”(清淤1立方米淤泥经费是17元至60元)。

回家时,我竟发痴想:如果把这项六七千万元的巨额经费资助农民,让他们捞取河泥,变为农家土肥,既肥了水稻田,又疏浚了河道,清洁了河水,这样做是否可行?是否合算?还有,一次花巨资清淤后,数年或数十年后又要清淤,而过去农民不用动员,会自动坚持年年捞河泥,究竟哪个办法合适?