为国成仁

——记抗日英烈蔡桂光

■何光明

蔡桂光(1920至1944),行名演璞,宝峰乡(现飞云街道)霞砀村人,1920年10月16 日出生在一个生活安定的农民家庭。他是这个家族的独生子,旧温属六县联立初级中学(今温二中,抗战时期校址迁头陀寺)毕业。16岁结婚,婚后伴随着娇妻爱子的欢声笑语,在家半耕半读,享受着本该属于他的天伦之乐。

然而好景不长,瑞安遭遇数次沦陷后,击碎了他的小康之梦。为了赶走日本侵略者,报效国家,他投笔从戎,奔赴抗日前线。1943年3月,他告别娇妻爱子,离开养他的父亲,同原瑞安中学(1942年1月春季初中)学生陈奇六(仙降人)、夏德民(汀田人)和童学杰(高楼人)等年轻人一起,赴温州报考了国民党军训部西南游击干部训练班,走上了抗日救国的征程。

由于当时战事频繁,交通通讯不便,数月后蔡桂光为国捐躯的噩耗才传到家乡。全家闻耗悲痛万分。1945年春,蔡父率亲人们来到部队所在地,要求把遗体运回安葬。

当时国民党陆军突击二队少将司令魏人鉴,为表彰烈士功绩,亲授“蔡桂光同志殉国纪念——为国成仁”锦旗一面,盖在烈士棺木上,并派童学杰专门护送到瑞安。

蔡桂光为国捐躯后,被国民党政府授予烈士称号,以连长职抚恤。

1987年,蔡桂光的生前战友童学杰在瑞安政协《文史资料》第十一期上,发表了回忆文章《为国成仁——蔡桂光同学的忠烈事迹》。

1992年,原国民党陆军突击一纵队司令,西南干训班教育长李默庵将军在给蔡桂光之子的复信中,对蔡桂光的事迹还记忆犹新。这位年事已高的爱国将领,以北京黄埔军校同学会会长的名义,对蔡桂光为国捐躯一事表示肯定。蔡桂光的遗孀叶老夫人,在童学杰等人的多次动员下,拿出了像爱惜自己丈夫一样珍藏了近50多年的盖棺锦旗交给儿子。

2011年3月,在飞云街道党委的关怀下,市玉海文化研究会许希濂、施巨欢、徐育森、何光明一行4人,辗转南京、杭州、金华、龙游、丽水和福建蒲城等地,连同其家属所投入的调研累计历时一年多,分别走访了当年与蔡桂光同期报名参军而今还健在的一些老同志,咨询了省市公安机关、档案馆的相关同志,收集查阅了省、市和金华、丽水地区的史料和人证物证,完成《关于抗日英烈蔡桂光同志的调查报告》。

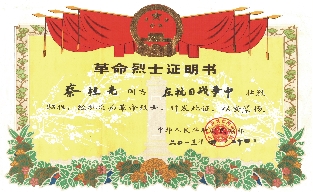

2013年1月25日,浙江省人民政府正式批准:追认蔡桂光同志为“革命烈士”。4月24日,中华人民共和国民政部颁发《蔡桂光同志革命烈士证明书》。

投笔从戎干训班 出类拔萃受嘉奖

西南干训班,是抗战时期国共第二次合作的产物,是国民党效仿中国共产党游击战术而建立的一所专门培养抗战军事人才的军校,创办初设在湖南南岳衡山,名“南岳游击干部训练班”,中共叶剑英同志在建校初期曾任该校副主任、副教育长,周恩来曾被聘为训练班的国际问题讲师。

由于当时战争形势所迫,更名“西南游击干部训练班”,几经迁徙,驻丽水碧湖镇。蔡桂光成为干训班第九期学员,被分编到学生队二队,时年23岁。

怀着报国之志的蔡桂光,参与以游击战的战略、战术及爆破技术等军事教育,以民众运动及游击战政治工作等政治教育。1944年2月,被干训班教育长、黄埔一期的国民党中将司令李默庵(著名爱国人士、原国民党第32集团军司令、后任北京市黄埔同学会会长)委任为准尉分队长。因多次带队出色地完成永乐师管区的任务,连续受到上级的嘉奖。

是年5月,因当时战事需要,西南干训班第九期学员提前毕业,他被分配到国民党陆军突击一纵队二队二营一连任见习排长,开始他短暂而光辉的军旅生涯。

一次执行任务后,他路过家中,看望父母和妻儿,离别时留下了一套旧军服和一张干训班的毕业照,谁知这一别竟成永诀。

身先士卒歼敌勇 为国捐躯扬琅琊

1944年,国民革命军105师、26师、32师和陆军突击一纵队二队,首先在龙游境内一举击毙了号称 “常胜名将”的日军第62旅团少将旅团长横山武彦,重创敌军,粉碎了日军妄图打通浙赣线的阴谋。接着逼迫敌军逃回金华,成功收获了龙游、衢州和兰溪等地,取得了我省抗战以来首次龙衢会战的重大胜利。

这次龙衢会战中,蔡桂光身先士卒,机智勇敢,冲锋陷阵,英勇顽强,受到了所在部队首长的通令嘉奖,并晋升为中尉排长。

在龙衢会战胜利的鼓舞下,国民革命军不断挺进,把阵地推进到距金华不远的琅琊山一带。

琅琊山又名琅峰山,依山傍水。山不高,但山峦重叠.山上林木葱葱,一条溪水绕山下流过。山水和林木,构成了一道天然屏障,加上一条公路从两山间穿过,是金华到龙衢的咽喉要道。蔡桂光奉命率部隐蔽在这里,前沿秘密排哨,离敌军的据点只有一千米。

1944年10月9日,盘踞在金华的日军贼心不死,用炮火向阵地猛烈轰炸,在敌强我弱的危急关头,蔡桂光奉命带领全排转移阵地。他让战友们先撤,自己在后面掩护,眼看着战友们已经脱离危险区域,他自己正要跳出战壕,撤离阵地时,日寇的一颗炮弹落在他的身边,“轰”地爆炸。

霎时间,一个高大的身躯倒在了血泊。蔡桂光为了抗击日本帝国主义的侵略,保卫民族和同胞的安危而壮烈地牺牲了。

英烈噩耗传乡里 为国成仁流千古