卖虾虮欸

文|蔡桂顺

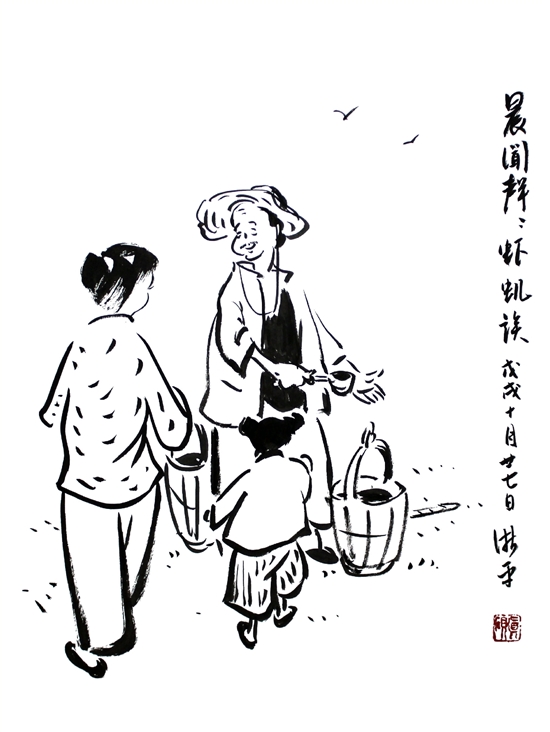

“泊舟闻虾虮,寄于海上人。罗阳多旧味,痴望陇头春。”这是朋友黄瑞勇教授近日赠我的一首诗,有浓浓的古旧味,意境极佳。

今晚,有明月,有星空,有浓香扑鼻的虾虮蒸野生河蟹,有诗,感觉不知今夕何夕,心下一片温暖。

虾虮和蟹是我和黄毅兄日前去老家采访拍摄卖虾虮的桂浩堂哥后,堂嫂送的特等虾虮原浆,还有“虾虮清”——蘸海蜇皮的绝配料作。

虾虮,温州人俗称虾酱,或称虾子。学名剑水蚤,为海水中“动物性浮游生物”中的甲壳网棁脚目小动物。这是海洋养殖专家贾黄鱼同学说的。虾虮蒸蛋、虾虮蒸三层肉、虾虮蘸盘菜芥菜白萝卜……都是舌尖上的瑞安美食,也是我们童年时光里最美妙的记忆之一。

眼前的美味,让我想起我那面孔模糊不清的卖虾虮的爷爷,他是1974年去世的,那年我3岁。印象中,他是一个有着巨大的黑色背影的玄衣人,据说他对我这个孙子极好,常常用卖虾虮得来的钱给我买零食。因为我母亲在我之前一口气连生了5个女儿,使他这个公公脸上无光,在经过我家时总是唉声叹气。

我家卖虾虮是祖传的。我太爷爷在清朝时一边养“猪娘”(母猪)一边卖虾虮。到我爷爷这一代,全面开花,专业卖虾虮。上世纪40年代末,30岁就没了老婆但终生没有再娶的我爷爷,带着他的三个儿子,在瑞安马屿、马道、老城关等地卖虾虮很有名。

因为他的一只手是六个手指头,所以他的虾虮招牌就叫“六指虾虮”,是城里的买家们送他的绰号,和武侠小说里的“六指琴魔”一样的套路。我父亲和伯伯们也一边务农一边继承卖虾虮的衣钵。连我那高小毕业的识字母亲也曾经在老城关走街串巷,挑着沉重的木质浅黄色虾虮桶低声叫卖:虾虮欸~虾虮欸~。她感觉高声吆喝是件“丢人精(丢脸)”的事情。

据一位老城关朋友说,那个时候只要听见卖虾虮的吆喝声总是一阵欢喜,因为奶奶或者妈妈总会端一个碗出来打虾虮。她记得卖虾虮的人有两个,吆喝声不一样的。第一个是平调吆喝“卖虾虮欸,卖虾虮啊”,大概就是我父亲他们或别的人。第二个人是花调“卖后(虾的变声)虮欸,虮啊”,腔款有点古怪,好像不是本地人。

其实她说对了。那个吆喝声古怪的虾虮贩是我同村的“老胡”,原籍台州人,年青时好像是入赘到蔡宅,融入了本地,卖虾虮的同时还在蔡宅村桥头大榕树下开有一家杂货店,里面零食琳琅满目,是童年时代小孩子们渴慕的地方。老胡曾经还救过我,据母亲说,幼时的我某天不小心掉到桥头的河里,是老胡救上来的。

老胡在蔡宅呆了几十年,可是讲话的腔调还是夹着难以抹去的台州乡音,所以,那时候在瑞安老城关的大街小巷里飘荡的“卖后虮欸,虮啊”的古怪声就源于此了。

至于我爷爷在如狼似虎的年龄里没有再娶的原因,是因为我那“霸道总裁”太奶奶不让爷爷再续弦。她怕再娶的儿媳会虐待那3个不是亲生的孩子。所以她向蔡宅村和周边村落放出一句让人恐惧的话:哪个女人想要嫁进我家,先吃我的三“扁担刀”!从此以后,我那英俊的、有点钱的壮汉爷爷就这样打了一辈子光棍、卖了一辈子虾虮。

那根扁担很重,压得卖虾虮发家致富的爷爷性情大变。在往后的余生里,常常暴跳如雷、常常骂骂咧咧、常常动手打犯点小错的儿媳妇和众多的孙女们。这是我姐姐们提起爷爷时,吐槽最多的一点。当然,从人性的角度而言,爷爷的遭遇是让人感觉不公平、不人道,是让人同情的。

爷爷去世后,我父亲这代人继续分地盘卖着那有着良好口碑的“六指虾虮”。与我伯伯们的好生意不同,我父亲老实巴交、不善言辞,所以生意不好。好在他的哥哥们会照顾小弟,会把自己卖得很好的地盘送给我父亲,自己再另寻地方重起炉灶。这样的手足情谊,让村人交口称赞,也常让我感叹不已。

如今,时代变迁,生存模式日新月异,虾虮行业已经没落、渐行渐远,大街小巷再无“卖虾虮欸~虾虮欸”的吆喝声。而当下的年轻人们,还有几个知道世上有一种叫“虾虮”的红褐色的鲜美酱汁,曾经让多少张饭桌上多了一道美妙的风景线?

我的父辈们,如今也都追随他们的父亲远行,不再回来。到我一代,读书求职,或办厂经商,没有人要继承祖宗行当挑起那木质虾虮桶。“六指虾虮”几乎从此失传,江湖几乎徒留传说……

好在,我60多岁的堂哥在几度放弃后最终坚持到今天,他是我们家族中仅剩的“六指虾虮”传人。但是前些日子他幽幽地说:我老了,不想卖了。

晚上,我啃着熟悉的虾虮浓香河蟹,想起那个遥远的春天的某个熟悉的午后:春雨淅淅沥沥沿着灰黑色屋瓦滴落,打在我家老屋屋檐墙根的郁郁葱葱的爬山虎上,一个吸溜着长长鼻涕的少年坐在磨得光溜溜的黄褐色木门槛上,望着针线般的雨丝发呆着。此时,门开了,披着棕色蓑衣带着浅黄色斗笠的、湿漉漉的、凌晨2点出门的父亲挑着空空如也的虾虮桶进来,放下担子,摸出桶底的纸包说:阿顺,来,阿大给你带了“城底(城里)”的猪油饼。