俞春如生平史事考

■俞光

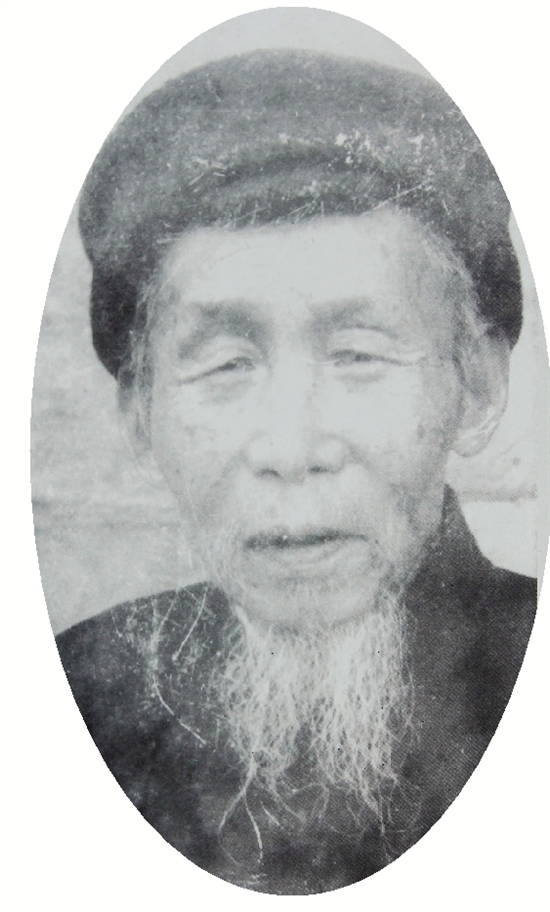

先祖父俞春如是民国以迄新中国的瑞安知名文史学者,浙江省文史馆首批馆员。现对他的一些生平史事考证如下:

俞春如与瑞安中学

他与瑞安中学很有渊缘。 据俞春如《五十述怀》诗,其中有“都讲黉庠息旧游”句,并注:“余主邑中校教席五六年,旋以他就辞职。”都讲、黉庠均为古代学校名,可知他曾在瑞中任教五六年。

他何时在瑞中任教?据俞雄《先祖父俞春如先生生平和学术成就》:“瑞安县革命先烈林去病、郑馨、黄得中、张子玉等,均是他的学生。”而据《瑞安市志》、《浙江省瑞安中学校志》(1896—1995),林去病、黄得中于民国十一年(1922)在瑞中初中毕业,郑馨和张子玉分别于次年、民国十五年在瑞中初中毕业。此外,先生逝世后,时任浙江省基本建设委员会副主任的张忍之特地发来唁电:“声名著世,瑞安政协尊耆宿;著述等身,浙江文史有遗篇。”署名“受业张忍之拜挽”。可见张忍之亦为他的学生,而张忍之于民国十六年在瑞中初中毕业。民国十七年,瑞中校刊《瑞中》创刊号上有俞春如《怀旧》诗二首和《文章通论》一篇。据此可知在瑞中任教的时间应为民国十一年至十七年(1922—1928)。

他在瑞中任何课教席呢?《浙江省瑞安中学校志》(1896—1995)指出,民国十年至二十年,瑞中设有三民主义、国文、地理、历史、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、音乐、体操等课程。根据他以文史见长及在《瑞中》创刊号刊登诗、文的内容来分析,当是主国文教席。

《文章通论》是俞春如论述作文技法的力作。他认为作文要立诚、孕气、取义、翻新、求纯、存厚、达意、谐调。即作文要真实,要有气势,要多引圣贤经典、诸子百家书中道德、行为规范和正确道理作为依据,要有新意,要有条理精炼,要厚道,要让人看得懂,要音调和谐。这些对于当时以至今日的写作都有重要的指导意义,

俞春如与云江吟社

民国时期,瑞安有一个重要的诗歌社团——云江吟社,它的活动可分为陶社(1924—1930.8)和云江吟社(1930.9—1942.2)两个阶段。陶社阶段的社友有胡调元、李炳光、宋慈抱、孙延畛、胡隽铭、杨时中、陈世芳等人。云江吟社阶段的社友除上述人(胡调元、李炳光已去世)外,据现存瑞安玉海楼的《云江吟社诗课》4册记载,还有项葆桢、俞春如、郭弼、林维乔、王佑宸、项济群、洪钟律、王凝、孙师权、蔡哲夫、金声远等。在他们的带动下,云江吟社在弘扬中华优秀传统文化,抒发爱国情怀,歌颂祖国大好河山、咏物咏志等方面做了大量工作。

俞春如的遗著为我们确定云江吟社阶段的始末时间提供依据。《俞春如集》封首有《云江吟社同人十周纪念摄影庚辰正月上元日》照片一张,庚辰即为民国二十九年(1940),由此推算,云江吟社为民国十九年开始改称。《云江吟社诗课》在庚午(民国十九年)八月以前,均称《陶社诗课》,此后改称《云江吟社诗课》,并有《题庚午中秋云江吟社同人摄影》诗12首,亦可证。

在《春庐诗话》中《胡醉茗诗》还云:“云江吟社创自辛未(应为庚午)至壬午(民国三十一年,1942),以时事多艰,朋侣星散,遂辍雅集。”这里的“时事多艰”是指1942年日军飞机连续对瑞安县城狂轰滥炸及瑞安第二次沦陷,瑞安人民陷入水深火热之中,谁还有心吟诗作对呢?

他的遗著还介绍了云江吟社的大致活动情况。《春庐诗海拾遗》中《癸酉上元云江吟社同人雅集摄影》诗引道:“民国二十二年,余自栝苍(今丽水市)归里,承友人之召,入云江吟社。社友十二人随月值燕。”这时云江吟社的活动与陶社阶段比较,发生了很大变化。一是参加活动的社员由于种种原因,由原来的40余人减少至10多人。《云江吟社诗课》作者人数可证明这一点。二是活动方式由原来的不定期集会转变为定期宴会,燕者宴会也,即社友按月轮流负责宴会的召集、接待工作。三是活动地点由固定(在陶社)变为不固定(由召集人临时确定)。故因位于陶尖峰下而得名的陶社变得有些名不正言不顺,遂改称云江吟社。

在现存《云江吟社诗课》中,俞春如的诗作有《读〈明史·戚继光传〉有感》《司马长卿》《中秋望月》《孔庙古桂歌》《春柳》《香山四皓》《竹林七贤》等15首。瑞安藉知名学者林树建评俞春如诗作:“直抒胸臆,不事雕琢,风骨峭峻,格调清新。评史述志,肝胆照人。绘景抒情,意境高远。”

俞春如与民国瑞安县志

民国二十三年(1934)十二月,县长陈成倡议修志,成立修志委员会。次年,设修志局于范大桥项氏宗祠(今城关二中),后聘邑人项葆桢(慎初)、孙延畛(莘农)、宋慈抱(墨庵)、杨时中(晓民)、洪彦远(岷初)、俞煦甡(春如)、张扬(宋庼)、陈谥(穆庵)、李龠(逸伶)等人开修。他们按照国民政府《修志事例》订立《编纂大纲》,于1938年修成《瑞安县志稿》(大字本),刊行征求修改意见。此后因日寇入侵及经费窘乏等原因,修志一度中断。1942年10月,县长许学彬莅任,修志工作得以恢复。他们对大字本的各卷作了不同程度的修改,1943年10月至1946年9月,修改稿陆续付印,至1948年印毕(即小字本)。该志《凡例》指出:“初稿付印名为《瑞安县志》,今于本条特别标明仍作志稿,以待邦人君子修饰而润色之。” “预计全书出版,尚待一年”。但是1948年后,民国政府摇摇欲坠,原计划化为泡影,而且小字本中的卷十一至十五、十七、十八中的党务门等内容,因涉及政治亦未发出,后散佚殆尽。

据民国《瑞安县志稿》家存本和瑞安玉海楼本,卷一《大事记》、卷二《沿革表》、卷五《氏族门》、卷二十三、二十四《经籍门》、卷二十五、二十六《金石门》等的眉头,便有俞春如的补遗、正误等注释手迹50余条数千字。可见他负责该志的大事记、沿革表、氏族门、经籍门、金石门等的编纂工作。

他在《春庐读书记》中还谈到:“惟以采访材料诸多挂漏,往往艰于下笔。盖自嘉庆志修后百有余载,官府之案牍散佚既多,私家之著述收拾又少,采访者以禄薄识浅,草率了事,故求其可资以编辑者颇不易得。且处此维新世界,志中所涉及的地质、户口、物产、实业、政治、教育、交通诸端尤为重要,非有新知识而又得丰富之材料,不能胜任而愉快,若仅取旧学有根底之徒,依据古人编法,纵其文理可观,仍不足以餍人之所望。”民国《瑞安县志·凡例》亦提到:“乃因抗战八年,继以萑苻不靖,材料缺乏,人力物力同感困难。”可见修志的困难除了时局动荡、经费缺少外,一是材料奇缺,二是新旧知识交替带来的困惑。

他称:“故余在局中深以绵薄不胜为虑。”除了努力收集、整理现有的材料外,还广泛发动有关人士深入各城镇、乡村采访。在大家的共同努力下,他编的《氏族门》约5.5万字,记载了全县127姓的渊源、支派、住所、户数、谱牒的详细情况,其搜罗之全、记载之详尽、考证之仔细,在温州明、清、民国现存35部府、县志中绝无仅有。直至民国《瑞安县志稿》陆续分篇印行后,他仍继续搜集补正不已,片纸条疏无不珍惜,蝇头细字弥足珍贵。如他在该卷中,补入孙锵鸣的《东浦潘氏族谱略》《李氏谱叙略》、《孙山孙氏谱序》等珍贵记载,为这些姓氏的渊源提供了有力依据。

他在编纂中,特别重视瑞安人文鼎盛的特点。他所负责的《经藉门》上下2卷,共10.5万字,《金石门》上下2卷,共10万字,其规模宏富,在历代温州府、县志中亦属罕见。如他对“清孙诒让《契文举例》条”,补充了朱芳圃撰写的《孙诒让年谱》中提及,孙诒让“五十岁冬,撰《契文举例》成,即以原稿寄呈端方。辛亥国变,端氏死难蜀中,其后家道中落,遗书散出。民国五年丙辰(1916)冬,王国维得其稿本,因寄罗振玉,刊于《吉石庵丛书》,其书始显于世。”考证详尽,弥足珍贵,足见考证功底。