青苔与山水,是游子归途

■赵赫

会不会其实这世界上本没有故乡,走的人多了,也便成了故乡。

我见过恋家之人却随波逐流无奈异国他乡,也见过心高气傲又碌碌无为自觉身陷囹圄。对于他们来说,故乡的概念应该是最清晰的。一个努力地爱着故乡,一个努力地想要逃离故乡。大部分人没有那么极端,他们只是轻轻地离开,轻轻地回来,轻轻地念叨着这两个字。

我出生在浙江南部的一个小城市。我的故乡四季分明。

流水落花春去也

小城,方言俚语,拥挤的街道,家里的老人对门而住,随时都可能遇上的熟悉面孔,饭后散步就能穿越大半个城市,闭上眼睛就能在脑海中勾画出每条小巷,各自奔波忙碌又抽空相聚的朋友,苦苦追了多年却始终没有得手的姑娘,这才是我最喜欢的状态。

我甚是唏嘘地跟朋友说了这段话之后,朋友反问我,那你为什么来上海?我不假思索,为了离家远一点。

听起来我是极其矛盾的人。

一方面我极度念旧,怀念老家的一砖一瓦,怀念井与井水,怀念打水的人在井边留下的鞋印。我怀念踱步在迷途的街角巷尾,怀念从这山腰进从那人家出,打着手电走在幽邃的防空洞里。

另一方面我薄情寡义,离家远走的时候丝毫不曾犹豫,走了以后也不会想着常回家看看。就好像“怀念”仅仅是一种告慰自己念旧的仪式。甚至我厌恶过年,一定程度上也是因为那样的“回家”显得更像是人情世故。

世界大概总是趋同的。人也是。

高楼起,小道宽,山上铺了路,古塔翻新,老店搬家,旧宅终成砖瓦。

对我这种喜欢拥有些许与众不同,却又没什么本事与众不同的人来说,记忆里的故乡成了最希望被保留的净土。

于是我一往无前地逃走,把那些独属于我,我这一代人的故事,留在一次次的“想当年”里。

不似来时上水船

上海的黄梅天还没结束,眼看着就入了伏。这种时候,反而有些怀念老家的台风。

想当年,老宅子在江边上,打开后门就是飞云江,出了正门往左是码头,往右还是码头。涨潮的时候,推开木门跨出一步就掉进江里,弄一身黄泥。运气若是再好一些,捎带着顺上只小蟹,可以玩好久。

老家的台风不像上海这般温文尔雅。它总是动不动就掀了你的屋顶,上演一出水漫金山的戏码。那时候老宅的一楼都会被江水浸没,来不及搬的东西大多随波逐流而去,真运气好找见了,也当不得用了。待风雨停歇了,大人们坐在楼梯沿等着水线下去,街上便能看到一群锅碗瓢盆逛荡着,偶尔有几个澡盆子还带着哪家的小孩,骑桶的大约摸最有面子,笑得最响亮。等水退了,留下大滩大滩的淤泥,男人们上房贴瓦,女人们铲泥刷地,又是一整天的活计。

现在拆了码头修了堤拓了路,再也漫不来水,原本还有老宅子被泡烂的墙面,隐约记得那些风雨,如今也拆了个一干二净。

一直听着“现在的小孩子见都没见过那样的场景”长大的我们,说起这些零零总总,也不由得长吁短叹道,现在的小孩子,真的是见都没见过这样的场景啊。

也说不上到底是不是真的因为少了些切身之痛的缘故,对往外修堤多少存了些遗憾。再也听不见码头锁着船的铁链仓琅琅的声音,再也不能一撩裤腿跳到滩涂抓小螃蟹。

然而我的父亲还是很开心的,堤连成了一整条。他就整天拉着老家的胖狗去堤岸上遛弯,然后不出十分钟,气喘吁吁地回来了,拉着同样气喘吁吁的胖狗。

迢迢不断待归人

若不是有那么些童年无忧无虑的快乐,或者那么些值得你心心念念隔着屏幕怎么也不算够的人,或者是仍记得你的味道听着你的声音便从后院奔来的狗子,又或者是那种玄而又玄的归属感和契合度,谁又会那么在意故乡呢。

人们常说一方水土养一方人,这句话并不是没有道理的。我们被故乡的山水哺育,带着浓浓的故乡气息,呼吸里都夹杂着土话。

平日的生活像是漂流,被裹挟着翻滚磕绊,起起落落,双手死死地抓着把手,挺直了腰背,不敢松懈。太过于专注于眼前的起伏,山和水都变了概念。

回到故乡就像是停在可以暂时修整的一处湖泊,可以悠闲地靠着,摊开双手,然后就什么都想起来了。

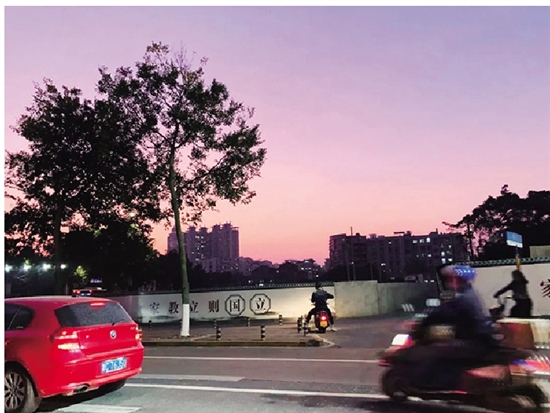

山啊,水啊,青苔啊,竹筏上的猪头肉啊,傍晚紫色的天空啊,公交车上突然看见的表白啊。

我总是不能有条有理地去描绘自己的故乡,也许是因为过去的生活足够自由散漫。

我对故乡的描述,就像晚饭后的散步,带着七零八落的思绪,走到哪儿算到哪儿。

啊哈,归途。