一

周末无事,访宝坛寺。

宝坛寺,原名宝坛院,位于岑岐山麓金岙村,始建于宋元祐年间(1086-1093),距今已有900多年的历史。据万卜法师介绍,此寺由蜀僧真歇清了禅师初建,几经兴衰,至晚清时,已荒芜凋敝,1915年由谛闲大师同徒显培法师重修拓建。

我驾车到达时,迎面是一座具有明显民国建筑风格的山门,颇让人感到意外。同样有特色的,是寺门上的一副楹联:“登欢喜地,入解脱门。”欢喜,为佛家用语。按通俗说法,应为欢乐、喜爱的意思。解脱,则指解除烦恼,摆脱束缚,从而获得身心的自由。但我知道,佛家有更深邃的体验。门额上的“宝坛禅寺”四字,则是由号称“东南第一笔”的本邑书法家、诗人池志澂所书,字迹古朴,与山门的气息相当吻合,据说为其82岁高龄时所书。

陈傅良《游宝坛寺和林宗易韵》诗:“梦回齿颊自天香,何必招魂怨渡湘。少待精岩天向晓,有来嘉客岁为常。云山镇压鱼虾市,烟雨庄严桔柚乡。最好提名双石阙,可题周历万年长。”我很喜欢这诗的颔联:“少待精岩天向晓,有来嘉客岁为常。”说明古时的宝坛寺、翠阴洞已是一方名胜,文人雅士纷来沓至。

万卜法师带我一路游览。宝坛寺由天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、谛闲大师纪念塔等构成。在藏经楼前,我看到一座古塔,高2米左右,就立在台阶上。据万卜法师介绍,石塔原有9座,高7层,各面皆有浮雕佛,佛皆盘坐于莲花之上,奇特的是手势各不相同。可惜的是这样高古精美的石塔,在动乱的年代被砸坏了。我们看到的是修寺挖出的剩余残件拼搭。须弥座上的刻字:“宋朝咸淳甲戌仲冬,当院僧正信,募像基开池创造宝塔九座,会造,命弗克终。而越正三上年载大元元贞丙申季冬,僧妙全损财,再命前匠许峰张元德、弟元通竟其事住山放题。”这是珍贵的文字,从残存的字迹看,石塔建于咸淳甲戌年,即公元1274年,首事僧正信未等建造完成,就圆寂了。大元元贞丙申年,为公元1296年,由僧人妙全出资续造,请的还是先前的圣井山石匠张元德、元通兄弟。从文中看,建造这九座宝塔前后共花了22年,真的不容易。

洪锦标(1866-1917?),字叔林,清光绪二十年(1894)进士,他有一首《宿宝坛寺》诗:“小寺依山竹树荒,颓垣废甃旧房廊。入门旷荡天临宇,没座尘埃佛在堂。前辈题名犹洞石,老僧让宿一匡床。虫声绕枕清无寐,此趣城居得未尝。”从诗中看,宝坛寺此时已经衰败,但还不失清幽,算是苦度日月。洪锦标兴味盎然地住了一宿,并写下了一首诗。

宝坛寺荒废后,于1915年由谛闲大师遣徒显培法师重修。1932年,谛闲法师圆寂后,宝坛寺建了谛闲大师的纪念塔,共五层,此次我看到的,系1992年重建的。塔身呈三角形,塔高4.75米,上书“天台正宗第四十三祖谛闲老法师碑”。该字圆润、浑厚、饱满,像一位温文尔雅的士子,望之有一种平和端庄、雍容不迫之感,境界极高。

二

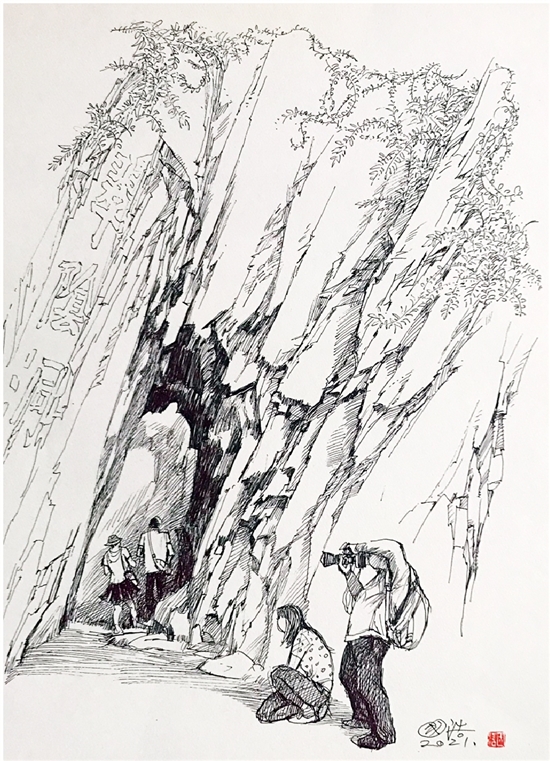

嘉庆《瑞安县志》载:“岑岐山:与金岙接趾,山麓有巨人迹石,长二尺五寸,阔一尺八寸。山径有响石,人行其上,哄然有声。又有无漏泉,即乳泉。有神剜洞,一名翠阴洞,深广可容数十人。宋邑令吴达以神剜名之,树荫葱翠,盛暑生凉,陈傅良因易名为翠阴。”看了这段文字,不由让我想起前不久读过的一个传说,据说北宋抗番名将杨文广,得道成仙。一次,他下江南收妖,不慎遗失了令旗,一路找寻至岑岐山,见令旗直直插入山崖中,于是剜岩成洞,取走令旗。此洞被取名为“神剜洞”,山就取名为“寻旗”,后来慢慢谐音变成了“岑岐”。两故事有异曲同工之妙。

北宋元丰二年(1079)任温州丞的赵屼,有《翠阴洞》诗:“洞门乔木昼阴阴,洞穴嵌空透碧岑。偶约骚人同此乐,摇毫静坐发清吟。”碧岑,意为青山。从诗中看,翠阴洞青树翠蔓,浓荫匝地,特别是盛夏,透着一股清幽,是踏青雅集的绝佳之处。赵屼的父亲赵抃,史称“铁面御史”,两人余闲时在东瓯各处游走,忙得不亦乐乎!可惜没看到赵抃的诗,他到陶山时倒是留下了一首《游陶山湖》。

朱素,字履常,北宋元丰二年任瑞安县令。他的翠阴洞诗:“小洞隐遥岑,松萝翠复阴。游人曾不到,方信白云深。”从摩崖石刻看,他当时还邀了林石、谢大成、周及善、林宗易等同游。林石的和诗:“松桂擢翠岑,烟云昼亦阴。洞门虽不锁,谁测洞中深。”岑,小而高的山。遥岑,意思为远处陡峭的小山崖。两诗由实入虚,藤萝披覆,在平常的题材里,写出了一种通透与空灵,令人钦佩。

吴镇,字公定,号虚白,邑人,系明隆庆元年(1567)岁贡,湖北恩施县令。在他著名的《安阳八景》里有一首《翠洞秋阴》:“巨仙昔谪过岑岐,碎踏玲珑万壑欹。岩有神剜非斧齿,洞从天造自幽奇。翠阴湿重连云锁,紫蔓年流络石垂。一片南坡斜铲字,老僧指诵止斋诗。”前面四句,隐隐约约藏着那个传说。末句的“止斋”,即为陈傅良。从吴镇至陈傅良已经间隔了近400年,此时陈傅良的诗已经成为传说。

清朝李籥的《题翠阴洞壁》:“翠阴洞外幽栖地,殿间辉煌夕照中。不见当秋万竿竹,夏来应觉负清风。”同样属实写,但他发的是感叹,翠阴洞外风拂竹枝,参差披拂,此时却稀稀落落。其实,如今的翠阴洞,竹子也很少。我想,如果能在翠阴洞外植翠竹藤萝,倒也应景。

蔡文溥(1671-1745),字天章,号如亭,祖籍福建,琉球国人紫金大夫。他的《翠阴洞》是这样写的:“人间似隔红尘外,错认桃源有路通。阴锁洞门闲寂寂,惟余鹤梦月明中。”此诗色彩素朴,淡墨如吟,烟雾缥缈,像一帧小小的山水画。查史料,蔡文溥曾留学于北京国子监,极有可能是孙衣言任教时的学生。俟考。

怅然而返的是,清乾隆五十三年(1788)的秀才洪守一,他有一首《重游翠阴迷径而返》,前面是长长的序:“岁甲寅,借内兄放艇抵宝坛禅寺,遂登眺焉。寺背负山,其麓有洞古名神剜……洞有石佛,洞脊有窍,仰瞰青冥一线,雨壁峭立如屏,诗句汗漫,皆前贤锡石以纪其胜也,然亦半归剥落,几类白云青草之颓然矣……乙卯秋复依便棹以徃,则蓬蒿满迳,几疑雾锁云封矣,岂胜地有灵,未许俗子频窥乎。不然何为如武陵桃源,一至而遂难再至也,因口唫一截以志憾。”诗却只20个字:“古洞重寻处,苍茫路不通。满山秋草乱,恨望意何穷。”

数十年后,孙衣言的嗣孙孙延珍也写了一首《翠阴洞观宋贤石刻》:“松炬藤岩闩洞天,淳熙题壁问何年。蝎文蚓字细披拂,妙墨沈陈迹宛然。”诗里的“沈陈”,指的就是陈傅良与沈仲一。尽管千年过去,但崖壁上的摩崖石刻还清晰可辨,如今石壁上色彩斑斓,字迹宛如新刻,细察,又让人感受到一种历史的沉淀,感觉沉甸甸的。

三

游宝坛寺,必访赵园。赵园号称瑞安四大名园,其他三座分别是北门沈园、第一桥郑园、西门寄园。有人说赵园是赵屼为父建造,我却认为不太可能。赵屼在温州为官,接父过来是为了赡养,怎么可能把别墅建这么远?应该是金岙赵姓的园林。陈傅良有《游金岙赵园》诗:“脉脉循檐水,林林夹岸山。令儿从竹下,领客入云间。稠木客人过,悬崖着手攀。从今名字出,不到径苔斑。”诗中的赵园相当不错,像一页怡静的册页,你看,点染之间,野芳夹路,竹木蓊然,幽静而安恬。另外,他还有一首《赴留宰宝坛之集因和蕃叟弟赵园韵》:“一枝才放前村雪,一线初开爱日天。潘县风流凡五客,赵园名字亦千年。可无能赋如难弟,恨不曾来有尉仙。待得中兴用循吏,更于此地设离筵。”此诗典故颇多,算是写了当日的盛况。陈傅良还有一首绝句《游赵园》:“主人避客竟何之,雨过停桡落日迟。赖有畦丁曾识客,来禽花送二三枝。”大意是:诗人于薄暮时分经过赵园,惜叹主人不在,难道是知有人来,故意避客吗?幸亏留守的仆人还认识我,雨后的园林一时莺歌燕舞,好不热闹。我尤其欣赏末句,它既写出了春天的盛况,又写出了一种动感,达到物我交融的境地。第四首是《游金岙赵园赋海棠梨花呈留宰》:“海棠故作十分红,梨更超然与雪同。文物英华周盛事,风流玄远晋余风。”这些诗都体现了陈傅良对赵园的喜爱与器重。

元代的陈冈,字士原,号石池,也有一首《过赵氏隐居》:“地冷白云隈,栖闲远刦埃。一家临水住,两户对山开。雨长新林竹,春香老石苔。日长无客到,时有鹤飞来。”这诗虽美,诗境却有些幽清,仿佛还有一股隐隐约约的仙气。赵园美哉!

有宝坛寺、翠阴洞、赵园的岑岐山,算得上是瑞安的一个文化高地。