清末著名学者俞樾曾经说过,“江南无二俞”。据他的研究,江南俞氏的先祖是唐时居住在山东青州(后易名益都县)的俞庄。而益都的俞姓氏族则由河北河间郡迁衍而来,所以后来江南俞氏在品题自己的姓氏族郡时,都称为“河间俞氏”。我们瑞安沙堤俞氏也不例外,记得我小时候家里就有两只上面题写着“河间俞氏”四字专用于挑水的金漆水桶。先曾祖黼唐公的遗著里,也有一本名为《河间诗存》的诗集,这些都说明了我们和河北河间俞氏的渊源关系。

沙堤俞氏的始迁祖俞维卿于清康熙年间自浙江会稽(今绍兴市)迁居瑞安塔儿头后,曾经经商致富,后来几代人以儒为业,家道渐渐中落。但黼唐公偏偏聪明好学,十多岁就把家里的六经书籍读得滚瓜烂熟,还能帮助父亲辅导学生,讲得头头是道。父亲不忍埋没了儿子的才华,就给他补了个“学官弟子”,让他继续学习举业,以求上进。然而天不佑人,数年之内,沙堤俞氏屡遭厄运,黼唐的父亲、伯父和祖母相继亡故,家庭重担过早地落在了年仅二十多岁的黼唐公身上。于是他“皇皇然授徒谋菽水”,外出教书糊口谋生去了,也因此错过人生难得的乡试机会,“是以大比年华,蹉跎空悔”。直到光绪年间,才争取到一个高等饩学官的职位,这时的他已经整整五十岁了。

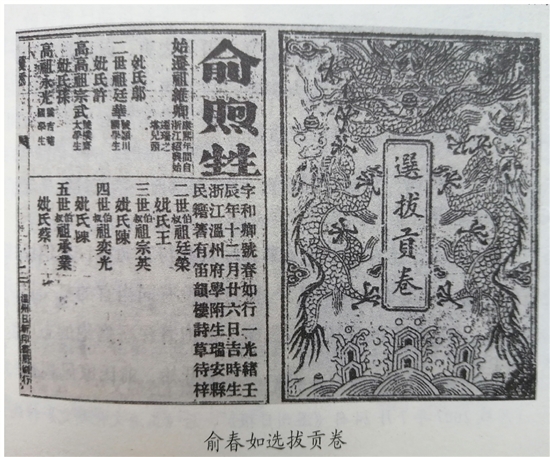

所幸的是,他的儿子春如(名煦甡)比他更有才气,在家庭的熏陶下,十多岁时就能写出许多好的论文,令塾师赞叹不已,认为他“能将秦汉原因娓娓而谈,是平时读书有心得者”“深得名大家门径”。春如十六岁入庠成为秀才,廿三岁由父亲陪同到杭州参加已酉选拔贡考试。他超常发挥,取得省试第三名的优异成绩。主考官大笔一挥:“识解宏通,才华飚发。隽才伟器,企予望之。”次年赴京部试,亦不孚众望,名列前茅,被授为直隶州判。可以说是“十年寒窗,一举成名”。可惜天有不测风云,沙堤俞氏注定与仕途无缘。是年辛亥革命成功,清廷覆灭。中国二千多年的封建社会到此结束,也为俞春如的仕途匆匆划上了句号。

民国初,春如曾一度外出谋职。“枕上黄粱梦未醒,南图痴想发沧溟。越王台外留鸿雪,欧冶池边寄客星(《五十述怀》之三)”。但不久即因时局混乱,职业与性情不合而回归乡里。从此,他恪守父亲教诲,不入仕途,安守清贫,居家读书写作,教书课子育人,一直到新中国成立。

父子二人读了一辈子书,也清贫了一辈子,虽然身无半尺安居之地,家仅有隔日之粮,但是学问渊博,勤奋著述,给后人留下许多宝贵的文字遗产。黼唐公的《禹贡说要》《周易讲义》《河间诗存》《存古翼圣编》和新发现的《河间杂作》等著作,有的被永嘉区乡先哲遗著征辑会抄缮,有的存于省文史馆或温州市图书馆、瑞安市博物馆。尤其是儿子俞春如,毕生著述多达19种38卷,内容广泛,涵盖经、史、子、集,以及文学、诗联、民俗、方言诸多方面,且能与时俱进,积极参政议政,在晚清民国瑞安学者群中堪称卓立超群,被浙江省社科院研究员林树建先生称为“这个群体中博学多识、著述等身的耆宿鸿儒”。遗憾的是他生前细心抄缮寄存于省文史馆的数十卷手稿,在“文革”浩劫中被粗心散佚,无一幸存。现家中尚留有少量底稿,堪称“沧海遗珠",弥足珍贵。

今瑞安沙堤俞氏继承河间遗风,以弘扬中华优秀文化为己任,五代读书著述不绝,岂能不自珍自爱乎?

余生也晚,半世浮沉。幸逢改革开放,奋起自学却未能如愿以偿。今于垂暮之年,得以重亲先祖手泽,秦坑余烬,触手尚温。遂不自量力,撰此年谱,以慰父辈在天之灵,以光先祖弘扬中华文化之美德,并期族人共勉之。

是为前言。