岁月匆匆,转眼间,快四十年过去了,我却始终舍不得丢掉这批《玉海》初创时期老作家、老诗人、老艺术家们的旧札,因为它忠实记录了我那段难以忘怀的编辑生涯。尽管这些信札所谈的内容只是一些平常的编务小事,或是与小城的某次文学活动有关,但从中仍可看出粉碎“四人帮”、结束“文革”浩劫后,瑞安文艺界欣欣向荣的一个侧面,及名家事迹的一鳞半爪。特别是这些老革命文艺家们,历经风雨仍初心不改,忠诚为社会主义文学事业献身的高风亮节,应该成为我们这一代人的学习榜样。

为此,我怀着一颗虔敬的心,选编其中若干件,并补加回忆文字,重温旧日编著情谊,以飨读者。

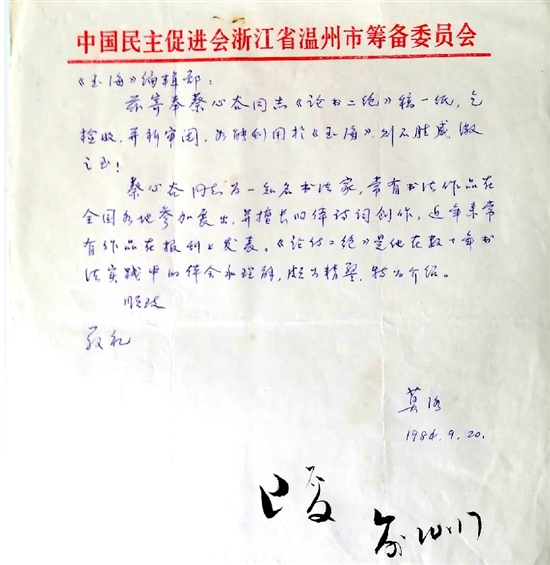

马骅致《玉海》编辑部

《玉海》编辑部:

兹奉寄蔡心谷同志《论书二绝》稿一纸,乞检收,并祈审阅,如能刊用于《玉海》,则不胜感激之至!

蔡心谷同志为一名知名书法家,常有书法作品在全国各地参加展出,并擅长旧体诗词创作,近年来常有作品在报刊上发表。《诗论书二绝》是他在数十年书法实践中的体会和理解,颇为精辟,特为介绍。

顺致

敬礼

莫洛

1984年9月20日

由于洛雨先生的牵线搭桥,1984年《玉海》创刊以后,收到许多老作家的来稿。马骅,笔名莫洛,是上世纪温州文学界众所景仰的老前辈,更是第一个在《玉海》上亮相的知名作家。

马骅老师是温州市人,早年在温州领导学生爱国救亡运动,被学校开除后,流亡上海。抗战爆发返回家乡,组织永嘉战时青年服务团,从事抗日宣传活动。1937年加入中国共产党。1938年成立海燕诗歌社,主编《暴风雨诗刊》。1940年赴皖南参加新四军,不久随军到达盐城,任盐城中学教导主任。这一时期写下许多反映苏北抗日民主根据地生活和战斗的诗歌,在《文艺新潮》《上海诗歌丛刊》《诗创作》等进步刊物上发表。1943年任《浙江日报》副刊主编。新中国成立后,曾任温州市第一届文联主席,后调杭州大学中文系任教。离休后担任省文联委员、温州市文联顾问。

这封信推荐的蔡心谷《论书二绝》,发表在《玉海》1984年第3期的封二上。蔡心谷先生是平阳人,中国书法家协会会员,当时在温州师专(今温州大学)任教。他的这两首诗写得非常好,正如马骅老师在来信中所说,“是他数十年书法实践中的体会和理解”。诗很短,不妨抄录于后,供爱好者赏阅:

(一)

功夫应自碑中得,韵味还从字外寻。

不解风骚泉石趣,终无竹意与兰心。

(二)

忽似闲云忽惊涛,千姿百态出柔毫。

无须故作惊人笔,能写性灵品自高。

那时,我刚调入文联工作不久,由于初涉文艺界,没有工作经验。马老办事细心,惟恐我们工作疏忽,怠慢了名家作品,特在信中殷勤叮嘱,使我心领神会,在编发时作了精心安排。这期封二上的蔡先生诗作配上了两幅名家书法作品,显得图文并茂,诗与字相得益彰。后来,得到马骅老师的好评。

大家可能已经注意到,马老的这封来函原件上,有“已复”两个毛笔字,这是我处理来稿的记号。由于工作生疏,我对作家来稿处理非常谨慎,并且做到每件必复。虽然付出了大量精力,却也得到不少收获,取得文坛前辈们的信任和支持,对办好《玉海》起到很好的作用。

不久,马骅老师又寄来了他的《生命的歌没有年纪》和《海鸥呼唤着大海的名字》二章散文诗。散文诗是马老的擅长,这两章散文诗不但意象优美含蓄,而且有很深邃的思想内涵,可惜因为篇幅关系,《玉海》只刊登了前一首,后一首忍痛割爱了。毕竟《玉海》只是一本县级小刊物,仅48页的容量,主要用来发表本地文学青年的作品,不能在一期中发太多老作家作品。做出这种取舍抉择时,我的内心也是充满矛盾和痛苦的。

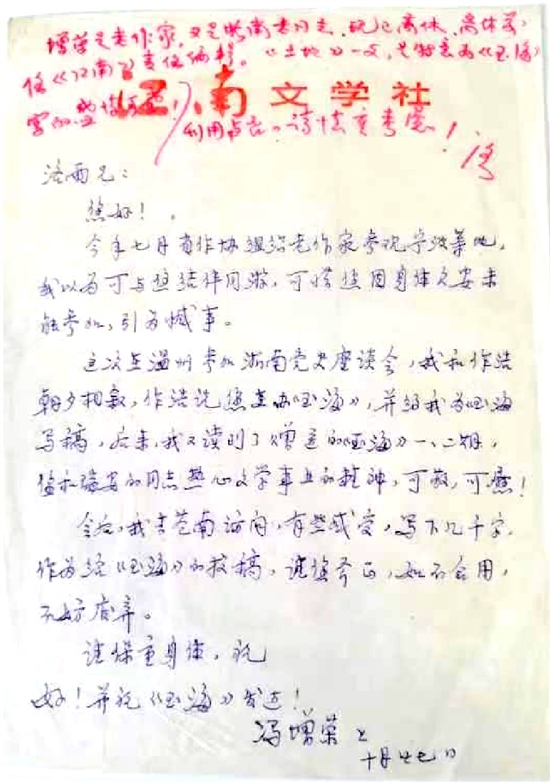

冯增荣致洛雨

洛雨兄:

您好!今年七月省作协组织作家参观宁波等地,我以为可与您结伴同游,可惜您因身体欠安未能参加,引为憾事。

这次在温州参加浙南党史座谈会,我和作浩朝夕相叙,作浩说您在办《玉海》,并约我为《玉海》写稿,后来,我又读到了赠送的《玉海》1、2期,您和瑞安的同志热心文学事业的精神,可敬!可慰!

会后,我去苍南访问,有些感受,写下几千字,作为给《玉海》的投稿。请您斧正。如不合用,不妨废弃。

请保重身体。祝好!

并祝《玉海》发达!

冯增荣 上

十月廿七日

这一拨经历相似的老作家们是很重旧情的。洛雨先生在冯增荣老师的信页上加写的几行红字(增荣是老作家,又是浙南老同志,现已离休。离休前任《江南》责任编辑。《土地》一文,是他特意为《玉海》写的,盛情可书。刊用与否?请慎重考虑!洛雨),显然是给我这个初为文学编辑的人看的。这短短的几十个字,却包含了三层意思:一是点明了冯老师的身份和地位;二是指出这篇文章是特意为《玉海》写的,不同于一般来稿;三是尊重和征求我的意见,给足了我面子。

这里有必要先介绍一下冯老的情况,因为现在的文学圈里认识冯老的人已经不多了。

为了避免摘抄名家档案资料的枯燥乏味,还是让我转录一下冯老写于37年前的那篇《我的自述》吧。

“当我从一场噩梦中醒来,生活如此宽大,允许我重作选择。于是,我欣然走进儿时的梦。这个文学的梦,是从贪婪地阅读《秃秃大王》开始的,儿童小报上有过我梦呓般的小说。当时,革命的浪潮汹涌澎湃,毕竟把我卷走了。我入伍未满十三岁,次年入党。1942年和1947年两度担任温州城区区委书记。作为一个地下工作者,作为一个游击队员,我昂首前进。解放初,被任命为温州市文教局长。人生决不是一根拉直的弦。有时,曲折得令人发呆。一个误会,居然夺走了我的二十二个人生最宝贵的年华。待到跨出牢门,重温文学之梦,已是五十三岁的老头了。当我领到浙江省作家协会会员证时,我笑了,竟有这样一个已届老朽的新会员。”

据我所知,冯老13岁起做地下工作,22岁便被委以温州市文教局长的重任,才华和能力都是超群的,革命和笔耕两不误。即便比别人多了22年的囹圄生涯,仍在文学事业上做出了很大成绩和贡献。大家所熟知的《东海》和《江南》两个省级文学刊物,就是1980年在他的手里恢复和创办起来的。他也是中国作家协会会员,他写有《感情的风》《风雨情缘》《真虹诗选》三部诗集,特别是散文集《生之痕》是他一生血和泪的结晶,读来感人肺腑。

按照洛雨先生的意见,冯老的《土地,在微笑》这篇散文刊登于《玉海》1985年1、2期合刊上。这是一篇记叙性的散文,写得非常好,把国家拨乱反正后的巨大变化和人民群众欢欣鼓舞的心情,描写得淋漓尽致。至今读来,仍让人热血沸腾,如亲临其境,感同身受。正如同行的诗人、书法家苏渊雷所题写的联语:“难得高情灿似霞,春风长驻野人家。”

冯老在信中提到的作浩,即杨作浩(洛雨先生的胞弟),也是一位老革命,写过一本《把中央的指示带回来》的回忆录,记述了为浙南地下党只身送信到延安的传奇故事,传为美谈。信中提及的浙南党史座谈会,是1984年10月初召开的。当时瑞安县文联刚成立(1984年9月下旬),县委宣传部长金邦清兼任文联主席。在这个座谈会上,我们向到会代表赠送了《玉海》第1、2两期,并收到他们热情的回信。信中对《玉海》给予很高的评价:“瑞安是党在浙南的一个重要战斗阵地。在这块烈士鲜血喂养的土地上,开出了一朵艳丽的小花,我们感到欣慰。”

这给了我们很大的鼓舞,更增强了我们办好《玉海》的信心。