■马邦城

“玉海飞云,杰地自收风月景;籀楼拱瑞,书山多植栋樑材。”这是当年著名乡贤、“洋状元”项骧,应瑞安县小(今实小)校长余崧舫之请,为刚刚落成的籀公楼所题的对联。籀公何许人也?少不更事的我,后来才知道,他就是大名鼎鼎的经学大师孙诒让。清光绪十八年(1902),正是籀公孙诒让在县学宫校士馆内,创办了瑞安普通学堂,即现在瑞安市实验小学的前身。

秋雨梧桐叶落时,籀公楼前忆深深。2022年是壬寅虎年,恰逢实小建校120周年。上世纪50年代初,先母陈春霞从平阳调至瑞安县小任教,我家就住籀公楼,我在那儿度过了令人难忘的小学时光。实小不仅是我的母校,还是我的“家”。我与妻子林安宁,儿子知遥、知力,加上两个妹妹与她们的子女,全家共有9人是实小校友,都快凑滿一桌了。

实小早年叫做瑞安县立中心小学,就在原孔庙学宫隔壁,那一带统称为“学前”。在我的记忆里,县小临街而建,坐北朝南,是全城最具规模气派的一座学校。从大门口进去,走过小操场,前面便是籀公楼,也称“魁星阁”。楼前植有多株挺拔高耸的古柏,记得我曾写过一篇作文,将这些古柏比作守护校园的卫士,还得到过夏惠兰老师的表扬哩!

穿过籀公楼,展现在眼前的是一条由青砖铺成、长约数十米的宽敞甬道,笔直地伸至学校礼堂前。甬道两旁长着高大的梧桐树,枝繁叶茂,浓荫覆盖着整条甬道。每临深秋时节,校园里的梧桐树都会结滿果荚,当枯黄的桐叶开始凋零,那些蚕豆般大小、成熟了的桐子,也会附在勺子型的果荚里,悠悠地打着旋,随风飘落下来……记得三年困难时期,有好多同学都把地上的桐子捡回去,炒起来吃。

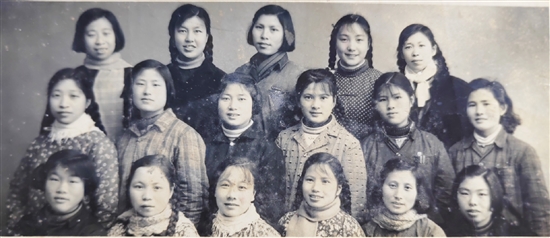

我是1957年进县小读书的,母亲其时不仅当班主任,还兼任少先队大队辅导员,大队部就设在籀公搂入口处东首的房间内,大队长名叫陶银萍,是著名电影演员、校友陶慧敏的亲姑姑。她看上去比一般同学老成,是学生中唯一的共青团员,戴着红领巾、挂着“三道杠”,组织能力特强,成了母亲最得力的助手。

说到陶慧敏,其实她的出息与我母亲也有一定的关系。当初,正是母亲选她担任悼念周总理诗歌朗诵的主角。我曾亲眼看到,母亲将陶慧敏带到瑞中教师宿舍我家中,还请了住对面红旗楼里的施巨欢老师,过来给她作朗诵辅导。也就是那次“长街挥泪送总理”的诗歌朗诵,才使她一举成名,后被瑞安越剧团看上、录用。当然,这些都是许多年以后的事了。

我读县小那些年,总感觉学校组织的活动与劳动特别多,诸如除“四害”、捡废铁、积肥、拾“稻失”、开荒种菜、养鸡养兔、“捣堤塘”、演出游行等等。母亲更是忙得不可开交,根本没有时间来管我。印象至深的是大炼钢铁那阵子,男女教师齐上阵,夜以继日地大干,整幢籀公楼宿舍内空荡荡的,晚上就我一人,半夜醒来好害怕。我曾跑到同学陈光辉家去睡,宁可与他的弟妹同挤在一张床上。

记得当时,学校还组织过一次规模盛大的演出游行活动,由母亲负责其事。同学们热情高涨,纷纷报名参加。好像演出的剧目叫做《百花齐放》,母亲让陶银萍扮演“花王”,我班沈雄洲同学扮演的是“百花公主”,她打扮得花枝招展、光彩照人,都快让人认不出来了。那次演出很成功,之后全体师生又上街大游行,轰动全城,为县小蠃得了荣誉。

少先队工作一直是县小的强项,继任母亲的大队辅导员叶永生老师,同样将各项活动搞得有声有色,而且形成一种优良传统。后任的张俊英与施明夫老师,还荣获过全国优秀少先队辅导员的称号。

在县小,母亲的班主任工作也堪称一绝,所在班级年年名列全校前茅。她关心毎一个学生,对他们的情况了如指掌,一旦发现不良苗头,就及时进行教育制止。同时,善于发挥班干部的带头作用,使全班同学为争取集体荣誉形成合力。坚持家访更是她的一贯作风,平时总与家长保持密切联系,使学校教育与家庭教育有机结合,产生互动效应。一些被认为难以教育的“差生”,经她循循善诱之后,都会有明显转变。记得张翊中老师在实小百年校庆时,就写过悼念我母亲的文章,称她对学生有“慈母心、良师魂”。

我在县小读书时比较顽皮,由于长期生活在校内,与老师都混熟了,上课不遵守纪律,经常受到处罚。五年级时,有一次与新来的徐可圣老师吵闹,结果被夏克西校长、赵三祝教导主任狠狠地训了一通,这才心生敬畏,有了根本性转变。后来,徐老师教我学书法,使我受益匪浅,大有长进。

我的语文成绩一直很好,尤其是作文与大字,毎次参加学校举办的竞赛,几乎都能得奖。算术就不行了,粗心大意,老是出错。后来多亏了高国潮老师,对我严加管教,一道错题都不放过。有一次算术测试,我居然得了滿分,全班才三人,有幸与陈光辉、洪允平同学排名一起。从此,我信心大增,算术成绩有了明显提高。1963年,竟以全校最高分考入瑞中。当时只发录取通知书,没有张榜公布,是瑞中初一(1)班我的班主任张川定老师,特地告诉我父亲的,还有项成新、陈昭严等瑞中老师,也曾来我家登门道喜……

岁月悠悠,物换星移,如今籀公楼早已不复存在,但儿时的记忆仍永驻心间!在实小迎来百廿华诞之际,我谨将此文献上,略表寸草之心,以报母校的培育之恩。