洛雨兄并转尚义、维远、俞海同志:

各位好!

我们已于今天早晨安返上海,一切顺利。请释念。

此次去瑞安,承蒙各位以及县领导同志的热情接待,无微不至的关怀照顾,我们万分感激,永铭难忘。瑞安、雁荡都给我们留下十分深刻的印象,并学到了很多东西。非常感谢各位的热情安排。这里,特向各位致以衷心的感谢之忱!

我后天即将去京参加作协大会,在动身之前特写此信致谢。

谨此即颂冬祺

峻青、于康十二月廿二日

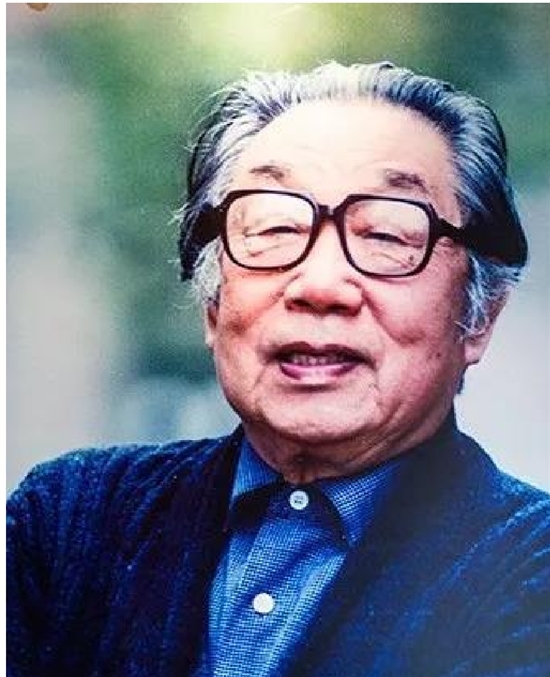

这是1984年我国当代著名作家峻青来瑞访问讲学回去后,写来的一封致谢信。

信中提及的几个人,洛雨是瑞安县文联顾问,叶尚义时任文联专职副主席,宋维远为文联秘书长,笔者为文联副秘书长兼《玉海》杂志编辑。于康是峻青的夫人。

峻青,原名孙俊卿。山东人,抗战时参加革命,当过武工队小队长、胶东《大众报》记者、新华社前线分社随军记者。新中国成立后,任中国作协上海分会副主席。他是上世纪五六十年代的知名作家,他的小说集《黎明的河边》,在当时的年轻一代中有过很大影响,散文《秋色赋》还收入我读高中时期的语文课本中。曾出版《峻青文集》六卷,是名副其实、德高望重的文学大咖。2019年8月19日在沪离世,享年96岁。

峻青偕夫人于康应瑞安县文联的邀请,于1984年12月14日至17日到瑞安访问讲学。16日下午,在县总工会礼堂向瑞安青年文学爱好者作题为《面临改革挑战的文学》的专题讲座,受到与会者的热烈欢迎。会场上有提问、有解答,气氛十分活跃。我清晰记得,那天的总工会礼堂(现解放中路海华大厦前),全场爆满,人群拥挤。座位不够,有不少人就站在后面听讲。这个当时全城唯一的工人文化娱乐中心,再一次成为时代青年们向往和关注的热点,可能至今还有不少与会者记得当时的盛况。这是县文联成立以后首次举行邀请文学名家讲学的一次重要活动,对瑞安文学发展起到不可低估的启蒙和推动作用,理应载入瑞安文学发展史册。

峻青在瑞访问期间,先后参观和游览了玉海藏书楼、孙诒让故居和仙岩梅雨潭。次日,由我陪同前往乐清雁荡山观光游览。

17日那天,我们坐的吉普车在瓯江大桥桥口停了片刻,于康为我们俩和司机拍了一张合影,虽然没有拍好,而且是黑白的,但毕竟为我留下了唯一的纪念。

那天晚上,天空中飘起了雪花,我们在雁荡招待所的套房里围炉长谈。恰好这几天峻青正在为山东作家章永顺的散文集写一篇序言,我也是散文写作的爱好者,话题自然而然地集中到散文的写作上来。他说了一句精辟而形象的话,38年过去了我仍记得。他说:“如果说,诗是时代的号角,那么散文就是生活海洋中的浪花。”他还说:“一个作家,必须要有对时代的敏锐感受,对生活的深切热爱,对大自然的细致观察。否则,你对周围事物视而不见,听而不闻,无动于衷,那是写不出好东西来的。”当然,这些都是那个时代的语言,对现在的青年来说也许遥远了些。

那个冬夜,是我一生中最为温暖的冬夜。红红的炭火映照出老者那轮廓分明的前额,他手捧热茶,侃侃而谈,谈文学,谈美学,谈人生,他用他的智慧、经验,向我打开一扇文学的大门。

接待名人,本来是一件苦差事,但我把它当成了一次难得的学习机会,从他们的言谈举止、学识涵养、风度经历等各个方面学到了许多东西,变苦为乐,受益终身。