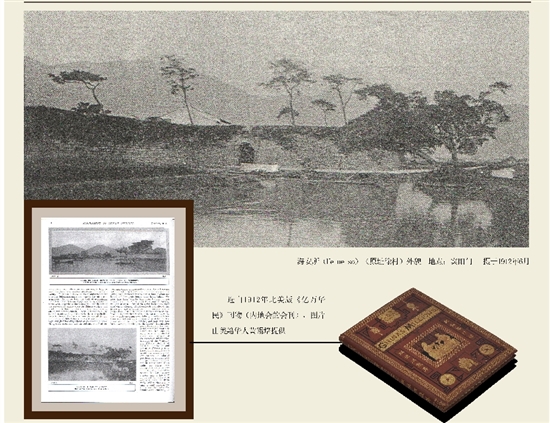

海安所城照片刊登在1912年北美版《亿万华民》刊物上

海安,上世纪80年代末期曾去过一次,因我有一位诗友就住在海安,特意去看望的。屈指一算已有30年了。

先去蒋幼山故居纪念馆。

蒋幼山(1885-1953),原名矫,字岩仁,为温州近代武术名家,少时随父习武。成年后,遍访国内武术名家,终有所成。中年后,他融合了武当、形意、八卦与太极等各流派拳术精华,独创了蒋氏柔功铜钟功法。

纪念馆原名“观海庐”,始建于民国五年(1916),原为蒋的父亲蒋馨山所建,占地面积3200平方米,经过岁月的变迁,现存仅798平方米。

这是一座中西混合式砖木结构的建筑,门台高大,上有精美的灰塑,据说这些灰塑皆用石灰与糯米浆制成,非常坚固,但终经不起岁月的风尘。貌似坚固的,谁能逃脱岁月这把刀?我们站在门台前留影。“观海庐”三字,由篆字书就,门联“四灵拱秀,三径遗风”则为笔力浑厚的行书,看书风,似为民国瑞安名家池云珊所书。

我们在蒋幼山外孙叶德门、纪念馆负责人钱成华、黄旭东陪同下,参观了该馆。大厅里是幼山先生的站桩塑像,形象儒雅,在灯光的照射下,显得精神矍铄。馆里有几张他书法的仿制品。这位中央国术馆教官出身的武术家,书法也令人惊叹,铁画银钩,收放自如,字里行间自有一股豪气与正气。

据成华兄介绍,故居之所以取名“观海庐”,是因为站在顶上露台可以望得到大海。为了证实这话,他们带我打开二楼中间的暗室楼梯。迈出阳台,他们介绍说,旁边也是故居的一部分,后来被拆除建了五层楼,从而遮挡了视线。设想,蒋先生迎着东升的旭日,立在阳台上,闪、转、腾、挪,在咸湿海风的吹拂下,吐纳调息,伸拳展腿。这是多么美妙的场景。

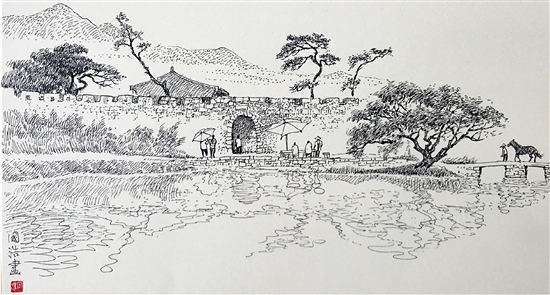

出纪念馆,往东百米,就是海安所城宾阳门。

据嘉庆《瑞安县志》载,海安城,在县东北三十里,去海十里,有千户等官十七员,旗军一千二百五十一名,战船十八只,营房一千二百二十间。不查不知道,一查吓一跳,想不到驻军有如此之多。海安城过去植了不少松树,被称为松城,这名称现在很少有人知道了。还好,海安的《蒋氏族谱》里,载有松城廿四景诗。

《东城旭日》曰:“朝烟吹散海门风,一片光飞映日红。晓梦初醒疏箔捲,笑看松影列城东。”疏箔,意为稀疏的竹制帘子。诗的大意:凌晨,推窗卷帘,只见烟岚渐散,旭日东升,城墙上的松影斑斑驳驳地落着,在岚光里如烟似幻。读此诗,始知此为名副其实的松城哦!

《城头松鹤》云:“古干扶疏绕堞撑,何来老鹤踏棱横。唳空忽听冲霄去,风送涛声正五更。”五更指的是凌晨三点至五点。过去海安离海也就二三里,夜深人静时,是能听到一阵一阵的海涛声的。诗里又是“古干”,又是“老鹤”的,又是“唳”,又是“冲霄”的。读之,仿佛让我们窥见松萌披覆下的城头,老鹤踏空,冲霄而去,洒下一路清唳。时不时,远风里又传来一阵阵的海涛声。意境幽绝,颇让人回味。

《云顶晓钟》曰:“云峰叠翠锁深隈,古寺晨钟报晓催。宿雾未收山月小,数声清韵渡风来。”云顶,即云顶山,山筑云顶寺,这座千年古寺始建于唐中和二年(882),为天下第十六洞天。诗里既有月华、疏风,又有晨钟。读罢,仿佛让我们听见了飘渺的钟声游荡在晨风里,月色里弥漫着花香。

这些诗,作者分别为蒋锋、蒋文涛、蒋文敏、蒋登鳌、蒋崇烈等。个人以为其中唯蒋锋诗艺最高。蒋锋(1773—1843),字光镇,号雪斋。据族谱记载,他少时嗜读性敏,过目成诵,丙戌岁(1826)中进士,可惜诗文佚散,存世无多。我编《瑞安历代山水诗选》时,未能读到这些诗,甚惜。

据《明鉴》载:“丁卯洪武二十年(1387年)命汤和筑濒海城防倭,和乃度地,浙东西置卫所,濒海筑城五十有九,选壮丁五万八千余人戍之。”这是说,海安所始建于1387年,距今已经635年也。又据《瑞安地名志》载,海安“城周长600丈,东至西、南至北各长156丈,分东、西、南、北四门”。话说城内屋舍鳞次栉比,百姓在这里安居乐业,其乐融融。如今的海安所城拆得只剩下宾阳门。镇海门、涌金门、拱宸门,已永远消失在历史的尘烟中。

我们就这样站在城头下,瞻仰着。城墙由一条条块石构筑,墙上又建了五间箭楼,不知何故被移作神殿。城墙上的箭楼,日常除了作战用,平时是用来驻军与值守的吗?不知道。朋友的回答很干脆。他们与我一样,对军事一无所知。

我们从圆圆的城门洞进去,两边空无一人,唯感觉凉丝丝的,六百余年的光阴过往,已难逃岁月的沉沦了。

我又独自绕城转了几圈。30年前我来看望诗友,不知他有没有带我来看城门?30年前,跟30年后的城门有差别吗?此时的我,已经想不起过去有什么了。是比现在高大呢,还是跟现在一样?

哦,时光是虚幻的,特别是对记忆而言!

宾阳门