■记者 蔡玲玲 王晓阳 通讯员 金玉如

12月27日15时多,一辆车缓缓驶进瑞祥山庄,来接我市离休干部林金修的遗体。就在前一天夜里,这位92岁高龄的老人离开了人世。

很多人不知道,这位一辈子为共产主义事业默默奉献的老人,早在6年前,就在市红十字会签署承诺书,登记成为遗体捐献志愿者。这是他的最后一次无私奉献。

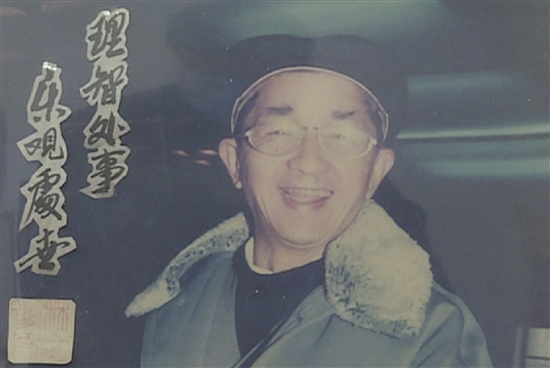

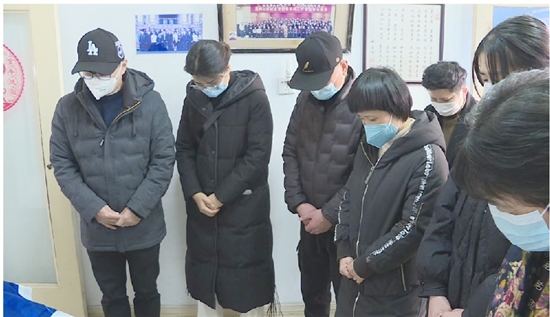

默哀、上香,目送林金修的遗体被抬上车,送去温州医科大学成为“大体老师”——家属们忍着悲痛,帮助老人完成生前的愿望。他家的客厅里,挂着老人那张满脸笑容的照片,一侧写着“乐观处世,理智处事”。这是他的座右铭,也是他人生的写照。

受过毛主席接见,救过他人的命

“他呀,特别心善的一个人,性格也很平和。”林金修的老伴叶月柳告诉记者,善心伴随了他一生,“在他年轻的时候就见义勇为,曾救过别人的性命。”

据介绍,林金修1931年出生,1948年温州中学毕业后,考入温州师范学校劳美专科,学习一年后正式参加革命工作。1949年,温州解放后,他在瑞安县委文工队工作,后随组织并入温州地委文工团。因在工作中协助《浙南日报》记者林白的采访工作而结缘报社,林金修后被调到《浙南日报》,先后担任过通联、记者、编辑、农村组副组长。

1958年春,林金修下农村劳动。一天,他正在吃晚饭时,听见屋外锣鼓声阵阵,得知是村民林金娒病危,其家人在“求神驱魔”。他出去一看,见林金娒已奄奄一息,就力劝其家人停止迷信活动,并帮助家属将病人送到县人民医院抢救。

病人需要输血,然而在场亲属都不是急需的血型。林金修主动提出让医生检验他的血型,一验居然对上了,他立即捋起袖子献血,救了病人一命。这件事还在当时的《瑞安报》一版上刊登。

1959年1月,被选为全国农业社会主义建设积极分子代表大会代表的林金修进京,受到毛主席等中央领导的亲切接见,还参加了国务院的国宴。

1980年8月,林金修任瑞安县人大常委会办公室秘书,因身体抱恙于1986年12月提前离休。

“钱是国家给的,怎可乱花滥用”

在林金修的居所里,除了老人自己创作的字画,几乎找不到其他装饰品。书桌、书架,都是上了年份的老家具。

晚年的林金修,热爱书写画画,拒绝铺张浪费,日子简单朴素。在他80岁生日时,决意不摆宴席,不办任何庆祝活动,“出书”赠送亲友作为谢礼和纪念品。后来,他将创作的文章、诗词、歌曲、书画、剪纸等各种作品,集结成书《世间只有真情在》,为后代留下丰富的精神食粮。

有些人不理解,离休后的林金修每月有离休金,为啥生活还如此节俭?他总说:“现有的钱是国家给的,怎可乱花滥用?”老人把离休金拿出来做善事。

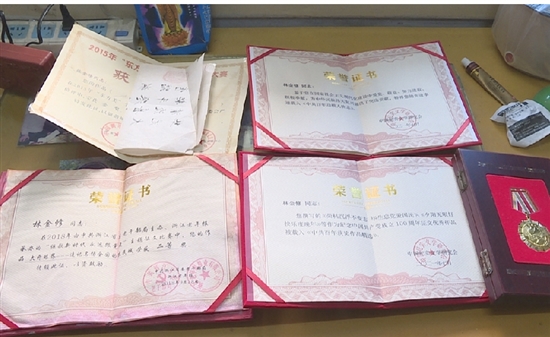

他出资帮助家乡建设,捐助高度截肢的外地农民,并资助其子女就学。他热心结对困难学子,到处委托人寻找困难生,曾资助瑞安、文成、苍南3名中小学生、3名大学生。同时,他还参加了市道德模范、离休干部李永琳组建的瑞祥山庄慈善小组,连续4年资助山区13名困难中小学生,曾荣获“温州市爱心使者”称号。

“我是一名共产党员,要带头捐献”

2016年,已八十多高龄的林金修产生了一个想法——百年后捐献出自己的遗体,供医学实验研究教学之用。当他把这个想法告诉老伴时,老伴一时间不能接受,甚至发动全家人反对这个决定。

“我是一名共产党员,一定要捐献,还要带头捐献!”老人语气坚定地说。最终,全家人尊重老人的决定。当年12月19日,林金修将有老伴、儿子表示同意并负责执行签字的承诺书,送交市红十字会。他还表示,在遗体使用满三年回归后,遗体按民政部门统一安排,进行树葬或花葬。

在老人最后的告别仪式上,孙女林一羽一直在落泪。她说:“爷爷捐献遗体的这个决定,我觉得这是一个非常伟大的决定,我非常地敬佩他。”

据了解,林金修是瑞安第27例、温州第88例遗体捐献者。