何谓醇儒?现代汉语词典释义为学识精粹纯正的儒者。历史上,唐宋八大家之一曾巩因为人、为文、为政成就斐然,被誉为“醇儒”,流芳后世。在瑞安,也曾出了一位名士虞原璩,他博览群书,词翰兼美,尤善楷书,曾参与编修《永乐大典》,明朝初期政治家、内阁首辅黄淮(1367—1449)称其为“一代之醇儒,止斋之后又一人”。

才华横溢,编抄《永乐大乐》,授官坚拒

虞原璩(1367—1439),字叔囿,号环庵。虞氏族人世居会稽,宋室南渡时,迁温州虞师里,后到安固崇泰乡双桥(今瑞安塘下镇双桥村)定居。其父虞性宗,充崇泰乡盐业转运司。

据黄淮所撰《墓志铭》述,虞原璩从小天资聪慧,端正稳重如成人。学习勤奋刻苦,作对赋诗常有让人惊叹之处,新意迭出。即使接替其父盐业转运司后,仍然笃志好学,利用夜晚博览群书,终成饱学之士,声名远播。

明永乐三年(1405年),明成祖朱棣举全国之力编纂《永乐大典》。这部旷世大典全书22937卷,11095册,总计3.7亿字,汇集存世图书七八千种,堪称中国文化符号和典籍渊薮。明朝政府通过征召和荐举,把全国最有学问的人都找来了,“天下文艺之英,济济乎咸集于京师”。史书记载,参加编纂人员达2169人。

历史上,关于虞原璩是否参加《永乐大典》编纂有不同说法。据黄淮为其撰写的《墓志铭》所述,当时,虞原璩经人膺荐,入朝参加了《永乐大典》的编纂工作,因其文笔通透,修改文章得体,《永乐大典》主编姚广孝常予赞誉。黄淮是朝中重臣,又与虞原璩同龄,他的话应该可信。

但虞原璩不久后即退出了编纂工作。因何原因,至今无答案。温州一些历史学者认为,虞原璩曾写过一首诗《双桥苦》:“双桥苦,半是亭民半戎户。亭民何曾谙斥卤,戎户年年困勾补。又膺里正承公府,批帖牌花日旁午。故家子弟罕稽古,囊空不敢为商贾。四肢傲惰耻农圃,风月三三或五五。闲坐桥头讲文武,行人羡指神仙伍。岂知此仙骑此虎,瑞乡无如双桥苦。”为饱受重税之苦的双桥盐民亭户鸣不平,被人揭发,认为这是其对时局不满。无奈之下,他称病回到了双桥老家。

永乐七年(1409年),虞原璩再度被召入京。史料记载,《永乐大典》定稿于1407年,一年后正本抄写完成。虞原璩此时入朝应该是为《永乐大典》抄写副本。因为本次征召对象都是各地书法高手。虞原璩善书法,草、行、楷皆精,深得羲之、献之及欧阳询、虞世南笔意。他临帖最多的,是元代大书法家赵孟頫的《止斋记》,并深得其精髓,故黄淮称他为“止斋之后又一人”。

一年多后,虞原璩出色完成抄写任务,援例朝廷将授予官职,但他在京期间看到官场一些不良风气,感觉当官后必难以独善其身,故以老母年迈为由,坚辞不授回到故乡。

皇命再至,参修《高皇玉牒》,婉拒不从

虞原璩一次拒官不授,也许有人会认为他是一时冲动,而第二次再拒,那就说明他真的对功名没兴趣。他潜心苦学,增进学识,在于提高自己学养,做一个纯粹的读书人。

1414年,明成祖朱棣自1403年登基以来已在位11年多,按照皇家玉牒(宗谱)十年一修的要求,已到了修谱时间。玉牒是专门记载皇家宗室繁衍传递和生死娶葬的谱牒,由翰林院掌管,定期公布。玉牒涉皇家最高秘密,参修人员必是做事认真、为人可靠的读书人。经朝中大臣举荐,明成祖特命朝官赵景衡来瑞安,请虞原璩和当时正在温州的黄淮一同进京参修《高皇玉牒》,并特意叮嘱使者:“督速前来,毋弃朕命。”

皇命难违,活轻松,利大好,岂不是天上掉下个大馅饼,一般人不会拒绝。可是虞原璩担心修谱过程可能会有违心事发生,干不得,所以,他以腿脚有疾、行路艰难为由,婉拒进京,再次放弃了扬名立万的机会。

写作唱和,纯心求知向学,佳作迭出

写诗作赋,诗言志,文映品,诗文作品可窥知作者志向、情感、品格和立场。

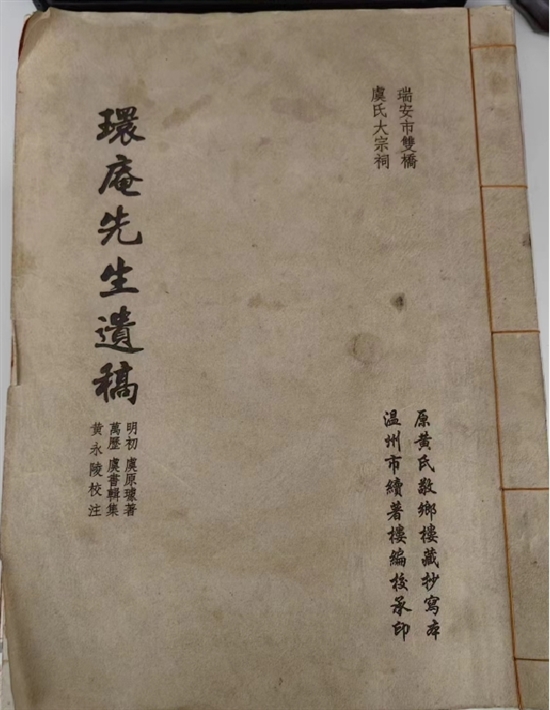

虞原璩现存世《环庵先生遗稿》10卷,收录了他平生诗词作品224首。其中,五言绝句19首,七言绝句101首,五言律诗18首,七言律诗65首,其他体裁诗词21首。这些诗词中,有的是因时、因地和因景而作,有的是心有感悟而抒发,有的是对人和事的褒扬和鞭挞。或白描,或直抒胸臆,或婉转,或喻比,看似信手拈来,随心而作,实则是作者在表达对地方时政民生的看法,反映基层百姓生活甜苦喜乐,揭示农业社会人性的善恶。

除前面提到的《双桥苦》,中年时期,虞原璩还写了一首《双桥乐》:“双桥乐,罗山图画金碧作。清溪玻璃绕屋角,竹茂松苞宛邱壑……宾朋壶觞日酬酢,园有嘉蔬海有错。散发披襟恣欢谑,林下清风棋一局。亭上月明歌数曲,瑞乡无如双桥乐。”语言平实欢快,情景轻松优美,乡村百姓开心快乐生活状态一览无余,没有粉饰,没有雕琢,原色原味呈现。

黄淮与虞原璩是温州同乡又同龄,两人相交深厚。两人曾同游江心屿,一首《同少保黄公游江心屿题毗卢阁》诗透露出虞原璩不趋炎附势、不阿谀奉承,官民平等相处,保持着纯洁的友谊,今天读来仍然使人超然物外,心性空灵,“旧句新梁命我题,千年宝阁与云齐。七闽杰木浮杯至,九斗诸山入座低。挥麈鱼龙时出没,倚阑乌兔自东西。诗成掷笔渡江去,何异飞鸿踏雪泥”。

七绝《咏梅》:“江上送别雪初飞,无数梅花点客衣。一段寒香收不尽,角声吹梦月中归。”此诗写于何年已无法查证,但用现代人的目光和诗中表达的意境,笔者大胆推测,作者当在而立之年前后,沉稳持重,思想成熟。梅花飘落在身上,寒香袭来,画角之声响起,如梦如幻,诗人披雪踏月夜归。诗作描写情景素雅而高洁,意境悠远而深邃,诗人淳朴淡然心迹坦露无遗。

釆菊东篱,忘情田园生活,乐在其中

明朝时,双桥村挨着大罗山脉,近傍海滨,风景秀丽,气候宜人。虞原璩抄写完《永乐大典》副本后即南归双桥生活,远离了庙堂,亲近了田园,种菜植桑,读书悟道,悠然自得。

由于他的学识和名声在外,所以,他家客来人往,很是热闹。有青年后辈来求教学问的,有故交亲戚走动的,也有朝廷地方官员前来咨询的,虞原璩都以诚相待,若遇良朋好友,则设席款待。

礼部郎中(正五品)孙原贞,永乐十三年(1415年)进士,多次到浙江任职,曾三次到瑞安双桥看望虞原璩。有一次,他俩一起游江心屿,各写了一首诗,收录在《环庵先生遗稿》中的《与孙主事游江心》一诗,就是他俩在一起写的。

《温州市志》记载,温州知府何文渊常来双桥就政事向虞原璩问计求策,涉及兴修水利、盐税管理、司法讼诉等,还在一起交流经史学习心得。有一次因谈兴太浓,日暮忘归,以致有广为流传的“何虞醋交”故事发生。1436年,何文渊擢刑部右侍郎离温,虞原璩颂以“恭、宽、信、敏、惠、廉、明”七字,何文渊赋诗作别:“作郡焦劳短鬓蓬,承恩又侍大明宫。行囊不载温州物,惟有民情满腹中。”

乐清人方慧心,永乐八年(1410年)应召参与《永乐大典》副本缮写,与虞原璩一起工作过一段时间,算同事,永乐十六年方慧心圆寂,虞原璩到场悼念,并送挽诗,朋友一场,人到情到,受到现场奔丧人员好评。