从322国道高楼段清潭大桥路口驱车右拐后,不消几分钟,便看到一簇翠绿的竹林,隐约掩露屋檐一角。挨近一些,原来是一座清一色块石垒成的老庙,人们唤作“孚泽庙”,这便是上泽古村的一隅。上泽村为省内现存为数不多的宋代古民居群,堪称“古村落中的活化石”。

从外头看,由块石垒成的老庙外墙是三层结构,平平无奇。当从侧门步入庙里时,却别有洞天,迎面而来的便是正殿中间供奉着的“曹三王”神位。该庙位于玉壶山南麓,坐东朝西,相传始建于南宋绍兴四年(1134),距今已经有880多年的历史,是祭祀曹氏始祖曹霭、曹霅、曹昌裔的宗祠,又称“曹三王祠堂”。南宋宝庆二年(1226)进行扩建,明隆庆元年(1567)重修,1964年大修。现存的木石架构基本是明代时期的遗物。整座庙是三进两轩廊建筑,由台门、门厅、正殿、戏台、左右廊、莲花池等组成院落建筑,占地900多平方米。

祠堂中间数根大木柱下的垫石,民间唤作“石桑子”,精雕细琢,造型古朴,应是宋代遗留下来的物件。令人十分痛心的是,多年前数个石桑子遭到偷盗,虽曾一度寻回,但再次被偷盗,最终下落不明。据推测,作案人员疑用千斤顶将木柱子顶起,将底下的石桑子用普通石块替代,再寻找下家卖掉。石桑子被如此惦记,可见其不菲的文物价值。这些人往往穿梭于无人管理的古村落、老屋,寻找类似珍贵的老物件,趁着夜色和无人看管,伺机偷走。相关部门应该强化对文物的保护管理力度,加大对偷盗行为的打击力度。

“曹三王”神位正对着古戏台。整座戏台完全采用木质结构搭建,四柱支撑,歇山式屋顶上覆青瓦,呈四方亭形,檐角高翘,穹顶依靠华丽的木梁相互契合,精雕细琢,斗拱斜出,细部装饰极其讲究,八角覆斗藻井。整座戏台高约5米,面积约30平方米。戏台既起到酬神、敬祖的目的,又为人们开展文娱活动提供了便利。台门与门厅之间的甬道两侧有两口方形水池,呈对称分布。因昔日曾植有莲花,故称“莲花池”。白墙黛瓦和蓝天白云映入水面,甚是美哉。

出了门台,远处伫立着两条孤零零的条形石头,叫“下马石”。“文官下轿,武官下马”,到了下马石,无论你做多大的官,都得下轿下马,整理衣裳,调整情绪,步行前进,这是一种无上的礼仪。据说唯有新娘不用落轿,因为新娘的銮驾象征皇后驾到。据村里人讲,庙前原有16对旗杆,现今仅剩1对,旗杆是用来旌表族中的人中了举人、进士,并激励青年学子努力用功的。如今下马石、旗杆等大多已散失,或被村民挪作他用,唯留下寥寥无几的物件,甚是可惜。

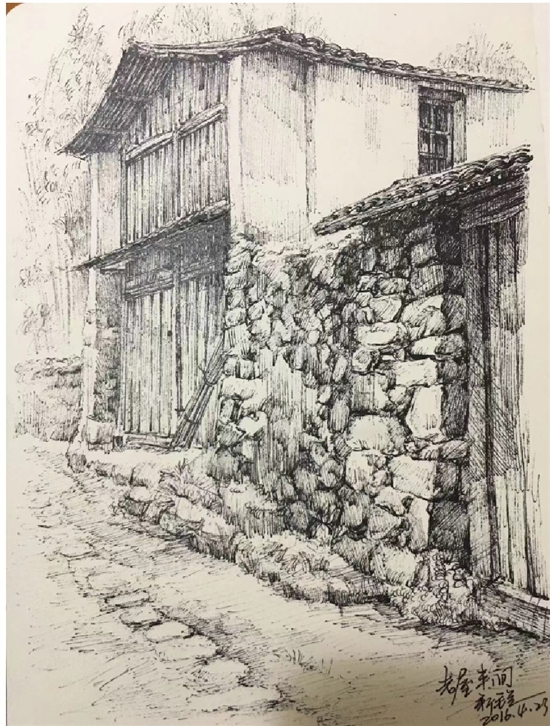

一条幽长弯曲的卵石路,将我们引向了村子的深处。道路由青色鹅卵石铺成,大约两米见宽。路正中一排用较大的卵石铺筑,越往两边,卵石越小块,形成视觉上的美感。卵石路面虽有些凹凸不平,却柔顺圆滑,踩在上面脚底舒适,既可以让人的鞋子不粘泥,又能起到天然的按摩作用。

卵石路两旁皆是荒芜的古民宅,块石墙被风雨侵蚀得有些斑驳,乱长的翠竹、横生的衰草,“屋在竹中、竹在屋外”,散发着幽幽的古韵。若是绵绵细雨中,打着油纸伞,从村道穿行而过,便有《雨巷》的诗意,又有几分古香古色的宁静与浪漫。

村子街巷网络呈正方形,以丁字街道为主,在军事上具有一定防御作用。村中小巷虽然多达几十条,看似错综复杂,容易迷路,实则四通八达,每一条小巷子都能通向主路。更值得一提的是,呈弧形铺设的鹅卵石路面本身有助于雨水向两侧沟渠分流,并与潘溪相通,起到排水作用。

村里至今还保留着多达120座270间老房子,总建筑面积逾2万平方米,其中80年以上的建筑达60间,比较完整的尚有曹高友宅、曹启豹宅等71间。民宅几乎是清一色的木屋黛瓦,并以蛮石围成独立开放式的道坦小院,院内竹木花草十分繁茂。比如,曹启豹宅是座合院式建筑,由台门、正屋和围墙等组成,占地面积达550平方米。围墙由块石垒砌,正屋是两层建筑,进深四间。可惜的是,这些百年老宅无一例外都是空无一人,村民早在十几年前已整体迁往附近、建立了新村,古村渐渐荒芜,杂草丛生。此时此刻,在村中行走,颇有一种探寻秘境的感觉。

文史专家介绍,上泽古村是现存为数不多的宋代古民居群,村民皆姓曹,系曹村曹姓的族脉,于南宋绍兴四年(1134)迁居“三港嘉屿壶山之麓”(今高楼上泽),建村繁衍,见证了瑞安曹氏在无尽的岁月中,迁徙落地生根、繁衍发展的历史。

古代人们非常讲究五行八卦,上泽古村依山傍水,古老溪河宛如玉带,弯曲连绵绕村而过,八面环山恰似一幅易经八卦图。古村外侧溪旁筑有一条环村的堤坝,亦由鹅卵石铺砌而成,截面成梯形,高约3米多,上窄下宽,路面宽约3米,长约800米,将一条宽阔的高楼溪拦在古村外围,堤坝可以行走,亦可防洪。村落背靠玉壶山、临近潘溪,山溪盛产石材,块石和卵石成为村落建筑的主要材料。无论是院墙、民宅建筑墙体,还是道路堤坝,村民都就地取材,均大量使用了卵石和块石。

距孚泽庙南边不远处则有一段古城墙环绕,并遗留一段卷硐城门,叫“上泽堡”,亦是明代的遗存,为曹氏族人为防御盗贼而建。上泽堡部分结构的墙体尚在,呈东西走向,残长300米。城墙亦由石块和卵石垒砌而成,被藤蔓、衰草爬满,外侧似由多个马面建筑,当地人称作“七星墩”。卷硐城门呈拱圈形,用楔形石筑内圈,高约1.4米,墙基下宽约3.5 米。相传古时盗贼猖狂,打家劫舍时有发生,百姓常常不得安宁,于是,曹氏族人共同出资建造了此城墙,将整个村子都围拢起来,起到较好的防御作用。

在上泽古村,能够读懂的是一个家族的兴盛发展,也是浙南古村落人文的缩影。我们见识到千百年前民居建筑的艺术之美,科学的布局理念,及耕读文化影响下的人文魅力。卵石路、古民居、农田水利、古城墙,构成了一幅古韵十足、民风淳朴的山水画卷,让人如临画中,游之忘俗。这个被遗忘的村落像一颗璀璨的明珠镶嵌在寨寮溪景区,因人去屋空,成为现实版的“绿野仙踪”。村落是极其脆弱和不可再生的资源,或是过度开发,或是无人理会、自然毁坏,都会很快湮没在历史的车轮之下,今后怎么保护开发,极其考验相关部门和当地政府的智慧。