文献记载,以杂字题名的书,隋唐以前就已经开始流行,之后历朝历代不断涌现。它一般用于记载百姓生活中字词、俗语、俚语和警句,是一种与《三字经》《百家姓》《千字文》一样,受大众追捧的蒙学读物。在瑞安众多本土著作中,也有一本刚刚“问世”且实用价值很高的蒙学教材——它就是杨奔先生在马屿区中学(现瑞安市第六中学)任教时手刻印本《浙南农村日用杂字》。

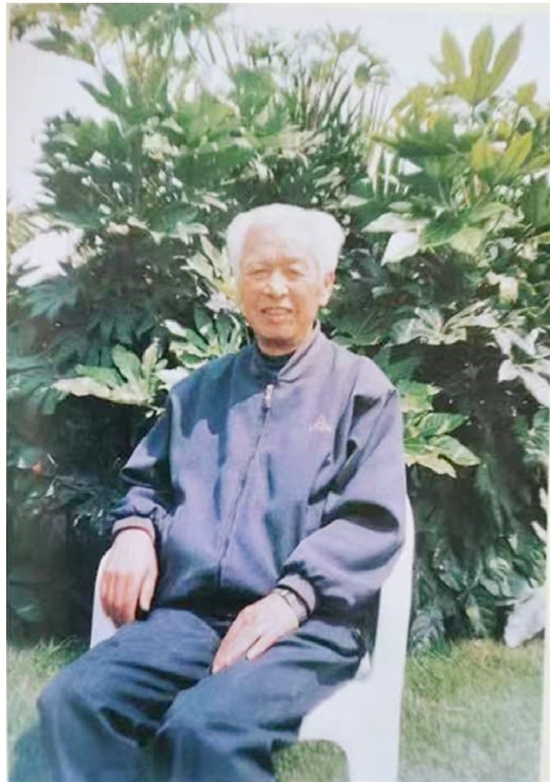

杨奔(1923—2003年),原名杨丕衡,笔名南璎、辛夷、昧尼,平阳县龙港镇(现龙港市)平等办事处张东村人。他发蒙于张家堡关西小学、宜山小学,小学毕业后在家自修古典文学。1938年至1947年,任平阳县关西小学、宁波鄞县师范学校教师。1950年开始在《浙南日报》(《温州日报》前身)担任副刊编辑。1953年至1978年,先后在永嘉中学、瑞安师范学校、瑞安马屿区中学(1992年起正式命名为瑞安市第六中学)和平阳麻步中学任教。1978年被借调至温州师范学院参加编写《汉语大词典》并任讲师,1980年离休。

杨奔先生一生奉献于教育,始终坚持用自己满满的热情、爱心和丰富知识启迪学生心智,用个人良好的情操、风范和修为影响学生成长。他的人格风范受到一批又一批学生的称道和敬重。

笔者1973年至1975年高中期间师承杨奔先生门下,印象中,他批改作业通宵达旦,速度之快、之细令我们学生惊叹。讲评作文准确生动,直击要害,给人以很大启发和增益。他还自己动手刻蜡板、印讲义,筛选名著名篇,列出提纲发给学生,千方百计提高学生语文水平。他坚持业余创作,一生笔耕不缀,著作累累。除参加《汉语大词典》和温州市及苍南县民间文学三套集成编写外,个人著作有《描在青空》《深红的野莓》《霜红居夜话》和《外国小品精选》及其续集等。另有多部既有艺术高度和思想深度,又有极具实用性的自刻自印自发作品,如《娑婆片》《披肝草》《阿波罗窟猥草》和《浙南农村日用杂字》。后面这几本虽没有图书在版编目数据,但同样弥足珍贵,是瑞安本土书库中的精品。

《浙南农村日用杂字》手刻印本带有明显的时代特征。史料记载,新中国成立之初,全国6亿人口中,有4亿是文盲,农村地区文盲率更是高达95%以上。要把一个落后的农业国,改造成一个现代化的工业国,提高劳动者的文化知识是关键。上世纪50年代开始,我国开展了大规模的“扫盲”运动,尤其注重农村农民识字教育。经过十几年努力,全国范围内基本上改变了写字画圈、记账画杠的文化落后面貌。接着,国家号召广大知识分子要把文化知识用于工农业生产,更好地为广大工人农民服务。

据曾就读于马屿区中学初中、高中,后又在瑞安六中任教的吴存典老师回忆:“杨奔老师1966年前后在马中任教,他曾两次跟我说,五甲村(属马屿镇)有好几个年纪比他大的村民都是他的学生。这是他第一次到马中任教时期。”1973年后,杨奔二到马中任教,那是后话。

当时,杨奔先生利用家访、晚饭后散步与附近各类人员接触,加上在温州《浙南日报》报社当编辑的工作经历,手头积累了丰富的瑞安方言土语。这些语言通俗易懂,易识好记,符合扫盲结束后仍要进一步提高文化素养的那批人的需求。杨奔先生于1966年5月刻印了《浙南农村日用杂字》。吴存典认为,虽署名“马中教研组编写”,其实应该是杨奔老师一个人编写、刻印的。他动作很快,边写边画,也不用打草稿。刻本印好后,直接发给了应届初中毕业生、农中教师和附近生产队会计以及社会上其他人员。遗憾的是因为时间久远,小册子印发的数量及发挥的作用已不可考,原始手刻印本尚有多少存世,也无从知晓。

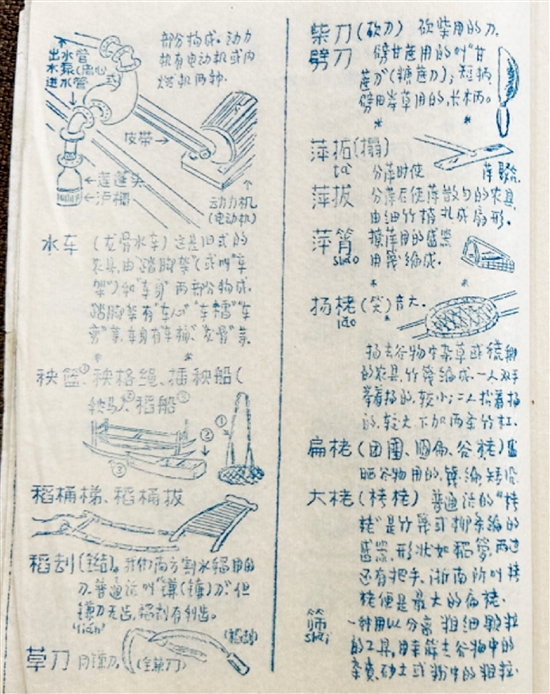

《浙南农村日用杂字》刻本32开本,蜡板手刻,蓝墨油印,共71页,手工线装,内容分生产和生活两类。其中生产类列小目13个,分别是农具、其它工具、工种、粮食、经济作物、蔬菜、水果、花草、树木、昆虫、水产、场所和药肥;生活类有8个小目,分别为用品、饮食、衣着、房舍、身体、疾病、称呼和其他。21个目计1300个词语,附插图335幅,书写与绘图均出自杨奔先生之手。大部分词语编排顺序,先亮瑞安土语,再释义配图。如:

茭笋(茭白),蔬菜,形状如芦苇的嫩茎,生长在水边。

烂粒(读音lan le)。旧社会里的流氓。粒,是种子的籽粒,意即如烂了的籽粒。

排阵。安排工作、劳动的计划,或设计某一行动。

有的词语意思很明白,则不作释义,如“补镬生缸”“落茄”等等。

这本问世半个多世纪的杂字刻本重新进入大家视野,得感谢郑永明先生。

郑永明曾于1982至1985年在马屿区中学任教。据其介绍,1984年前后,他在教师宿舍楼梯下的旧书中偶然发现一册《浙南农村日用杂字》刻印本。他是教语文的,看到刻本中收录的绝大数是瑞安方言,注释配图都挺好,觉得以后可能用得上,就顺手拿来放在了办公室,后又带回家收藏。近40年来,郑永明四次变换工作,两次搬家,都舍不得丢弃此刻本。前些日子,“瑞安留住乡音微信群”群友讨论“烂粒”一词的词义表述时,郑永明提及此刻本。此后,他又逐页拍照,制作成PDF格式,发到群里供大家学习欣赏。由此,这本《浙南农村日用杂字》在瑞安传播开来。