今年 “七一”,正值《瑞安日报》复刊30周年,我想去拜访董希凯先生,好了解一些当年他在瑞安办报的旧事。他是我知青战友王新华的舅舅,上世纪50年代,曾担任《瑞安日报》总编,为温州知名的老报人。早年,先父与他交往颇多,我与他也有过一面之缘。想不到临了却被告知:老人家刚于年初辞世,不觉扼腕痛惜,唏嘘不已。

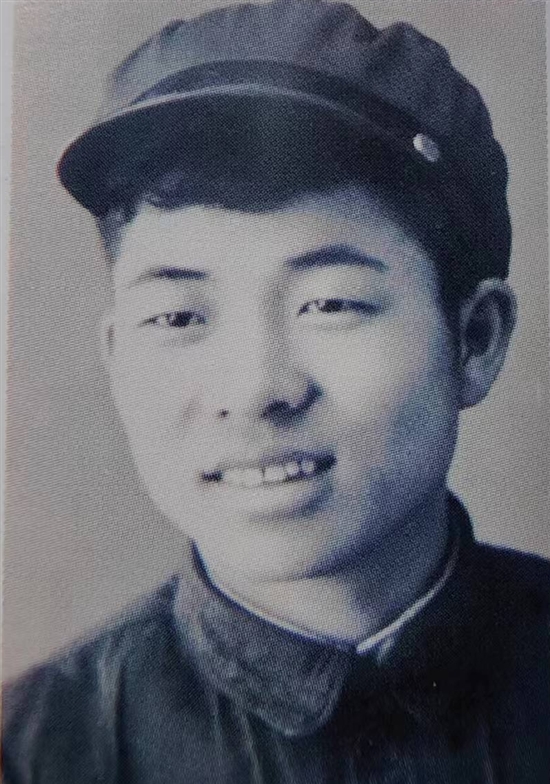

董希凯是离休老干部,老家就住在东镇街龙泉巷(现东镇社区涌泉巷)口,他父母相继当过多年的东镇居委会主任,被大家亲切地称做“董伯”“董妈”。1946年,董希凯就读瑞安中学时,受革命思潮影响,积极投身学生运动。后来,在同班同学、地下党员李忠贤的引导下,加入革命队伍。瑞安解放后,他告别母校,开始从政。

1949年6月,他被组织派往温州,参加地委干训班学习,回瑞安工作一段时间后,又被派往杭州,进入中共浙江省委党校学习。1956年,从省委党校归来后,他担任瑞安县委宣传部的理论教员。原以为这个理论教员会一直当下去,谁知未干多久,领导便找他谈话,要调他到《瑞安日报》当总编。也正是这次组织调动,改变了董希凯一生的命运,从此与新闻工作结下不解之缘。提起这件事的原委,还得从一篇“通讯”说起。

1956年秋,董希凯在仙岩区罗南乡八水村蹲点。当时,正值互助合作组进行早稻预分。这一年,互助组喜获丰收,社员们有了较多的分红,个个都很高兴。有一位叫做张正伦的老伯,更是喜出望外,直夸互助组办得好,让他家增加了收入。董希凯深受感动,便抓住这个活生生的事例,对张老伯和他的家人进行跟踪采访,深入挖掘,撰写了通讯《张老伯在早稻预分这一天》。这篇通讯真实地表达了农村丰收时农民的喜悦心情,后被刊登在《浙江日报》第二版,占据了差不多半版的篇幅。

本来,在省报上刊登一篇文章,也算不上是什么大事,可董希凯的这篇通讯报道引起了县委领导的关注,认为他这个政治理论教员是难得的新闻写作“人才”。当时,《瑞安日报》刚创办不久,正缺得力人手,于是县委决定要把他调去负责报社工作。得知此消息后,董希凯心里很紧张,几天睡不好觉,办报对他来说是“全外行”,他总觉得自己不具备当报社总编的水平。但县委领导一个劲地劝导与鼓励,最后还说这是组织决定,作为一名党员必须服从。如此一来,董希凯再也不敢推三阻四,便自觉接受组织安排,毅然挑起了报社总编这副担子。其时,报社就设在仓前街,董希凯抱着既来之则安之的心态,下决心一切从头开始,边干边学,不断探索钻研,“摸着石头过河”。

他后来回忆说:那段时间确实难,当报社领导,既要出点子指挥人,又要以身作则带头干;更要善于团结全体同志,让大伙儿齐心协力一起干。总之,要与大家同舟共济,迎难而上,创造成绩。经过不懈努力,总算不负组织交给的重任,确保报纸期期出刊,办得相当不错,县委领导也很满意。他一直干到1960年,《瑞安日报》奉令停刊为止。

《瑞安日报》停刊后,《浙南大众报》指名要调他。起初,县领导不肯放人,后来地委组织部下了调令,县里才不得不放人。那时节,董希凯已在新闻战线上摸爬滚打了几年,多少取得了一些经验,写作水平也有所提高,便不再忐忑不安,而是信心满满地前去报到了。

他在《浙南大众报》担任中层干部,负责编辑这一块。也正是那个时候,喜爱写作的父亲与他以及林白、周益林、苏虹等报人,有了密切的“编通往来”。当时,报社让编辑定期评选好稿,称做“红旗稿”,通讯员若能评上,便寄发一枚“红旗稿”的书签给他。我曾亲眼见过,父亲书桌的玻璃板下,压着好几张“红旗稿”书签,据说年终可以拿它们作为评选“积极通讯员”或“优秀通讯员”的依据。

那些年,正当董希凯在新闻界显身手、展才华、有所作为之时,上级突然宣布,《浙南大众报》也要停刊了。这使他感到很失落,也很无奈,毕竟做了这么多年的报人,他对新闻工作已经有了难以割舍的情结。之后,董希凯被调到温州地委办公室当秘书。1974年,又被调到地委对台办工作。1977年至1982年,在温州地区广播局任副局长,并主持温州人民广播电台宣传工作。算是与新闻重新搭上关系。可后来,又被调去当温州市南城区委办公室主任和鹿城区政府办公室主任了。

转了一大圈之后,他最终还是回归到新闻单位。1987年元旦,《温州侨乡报》创刊,组织部门同意他的归队要求,让他到报社担任副总,《温州侨乡报》后来改名为《温州都市报》,在报界创下了骄人的业绩,这其中就有董希凯的一份功劳!他在《温州都市报》一直干到1991年离休。

董希凯先生在他所著的《生命的轨迹》中,说自己是一篇“通讯”定终生,但作为新中国的第一代报人,他对自己走过的人生轨迹无怨无悔,对新闻事业始终充满着坚韧、执着与热爱!在今年记者节来临之际,本人谨以此文献上,以表对报界先辈的追思与敬仰!