我家是落地房。结婚时,父亲把我的新房安置在三楼。于是后间作卧室,前间就成了我的客厅与书房。

其实是三不像。三张沙发与电视机柜一摆,也就勉强放一个小书架。父亲作为那个年代少有的中专生,在我家建房初期,就让泥瓦工在每个门后的墙壁位置,砌出一个书架雏形。装修好后,门开时书架是看不见的,门一关,就是个六层书架,容量不少。

我在这里收藏了不少文学杂志。说起来有趣,这些杂志是我从一个商店老板那淘来的。有一次,我到店里买东西,他拿出来的包装纸竟然是一些杂志散页。于是论斤捆绑都要过来了。不少杂志上都有温州知名剧作家的签名。明显这几套杂志的旧主是他们。它们就这样在废品站辗转几道,最后竟都到了我的手上,这个过程真是奇妙。

就这样子,邻居与亲戚过来,竟还说:“新荣啊,你家竟然有这么多的书,真是个读书人呀!”有的说:“这么多书,新荣啊,你都有看吗?”

女儿出生以后,为了照顾方便,我就把她的小床铺在书架边。从此,这个房间兼具了三大功能。

虽然书房有些芜杂,但并不影响我使用。有一次送女儿上学,我竟送出一首诗来,“林新荣急切地从书桌旁站起/咚咚咚地下楼/但他终不忘/替女儿穿衣的间隙/拿起一支笔//7:30分/沁凉的晨光已照到/他的头顶/赶往幼儿园的林新荣/右手抱着女儿/左手提着作业本/斜插在口袋里的诗稿/总是散发着乳香”(《早晨片段》)。这诗挺纪实的!

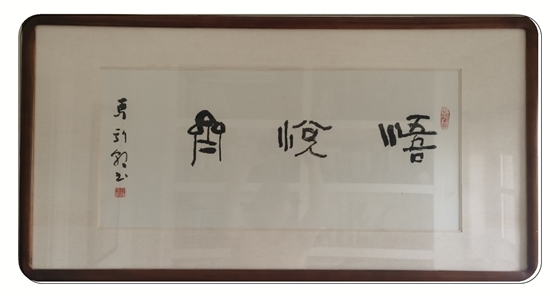

我给书斋取名“悟悦斋”——意思是坐拥群书,能悟到点什么,就很开心!我请了著名诗人流沙河题写。寄来后,我把它制成匾,挂在书房的门上。

在这个书房,我出版了《羞涩的厚土》《涉水之痕》《拧亮书灯》三本书。

2004年,我与妻决定把家搬到瑞安。新居有三个房间,可以做一个书房。于是我定制了一个六开门的大书柜和一张写字桌。这是我真正意义上的书房。墙上挂的是当年流沙河先生同时期写的另一张书法:“写杜鹃诗;做蝴蝶梦。”多好的一副对联,非常契合我的心意与心境。

新居在虹桥路,这是瑞安最著名的一条商业街。节日时,楼下的店铺常会播放一些音乐。晚上十点左右,铁拉门开始哗啦啦、哗啦啦地响,那是他们准备打烊了。刚住时,我常被吵得心里烦躁。但过不久,这种声音竟没有了,听不见了——不是真的没有了,而是我的心静了,两耳不闻窗外事——有,也等于没有。

在这个书房,我出版了《抵达》《天瑞地安》《侧面》《时间在这时候慢下来》《时间的脸》《诗歌与溪水的缠绵》六本书。

因屋子建得比较密,日照时间较短。2012年我们又换了一个高层电梯房。新房才90平方米。拿到钥匙后,才知新房的公摊面积大。隔了两个卧室后,几乎没有其它空间了。于是我捣鼓着想把朝北的小阳台改建成小书房。老婆和女儿想要衣帽间。倒是岳母理解我,她对我女儿说,你爸爸是诗人,一个诗人怎么能没有书房呢!?

这个书房太小了,才4平方米。有时我就想,这是不是古今诗人里最小的一个书房?搬家时我选了又选,把理出的一千多本书运到老家。

老家有两间三层楼——书房想多大就多大——我家每一层都设有书架。

我在新居写下一首诗:“俯仰穹庐云柳深,空间逼仄亦春吟。地皮竟逐房笼贵,一尺书斋一尺金。”诗里算没有什么夸张。

这个才4平方米的书房,依然叫“悟悦斋”。不过,这次请了著名诗人马新朝题字。另一面挂的是冰心的“海到无边天作岸,山登绝顶我为峰”。冰心老人的题字小,挂在这里刚刚好。

书总是在毫无征兆中不知不觉地多起来。书柜放不下了,于是窗台、飘窗、客厅沙发的靠背,都堆满了书。这些书有的是自己买的,有的是朋友送的,过段时间就要理一理。我把一些现在用不到的带回老家(用到时,又要开车去拿,唉),一些一时用不上的,拿去送了朋友。

书房虽逼仄,一桌一椅一柜,倒也温馨。无聊时,我就会坐在书桌前,看着远处的山梁,听着古琴曲打发时光。有一次,我无意发现,窗外的远山,有一座特别像笔架,这不就是传说中的笔架山吗!?我欣喜若狂。于是写下一首诗:“窗外青峰如笔架,蜗居为此自佯狂。闲抛书卷唯求静,娥月迎风夜夜香。”诗略有夸张成分。

疫情三年,我就这样躲在书房里,一边思考,一边整理书稿。无聊时一个人跑遍瑞安周边的山头。平时不怎么起眼的山头,散落着一些文化遗址,细究下来,还是非常有人文底蕴的。为此,我还写了近十万字的散文,后来结集成了散文集《追着落日到云江》。

在这书房出版的书还有:《与时光喝茶》《光阴越来越旧》《天空之空》《天瑞地安》(修订版)等。主编的有《中国当代诗歌赏读》《瑞安历代山水诗选》《瑞安历代咏物诗选》《瑞城走笔》《东瓯八家诗》等十余本书。

书房虽小,其实一点也不小。