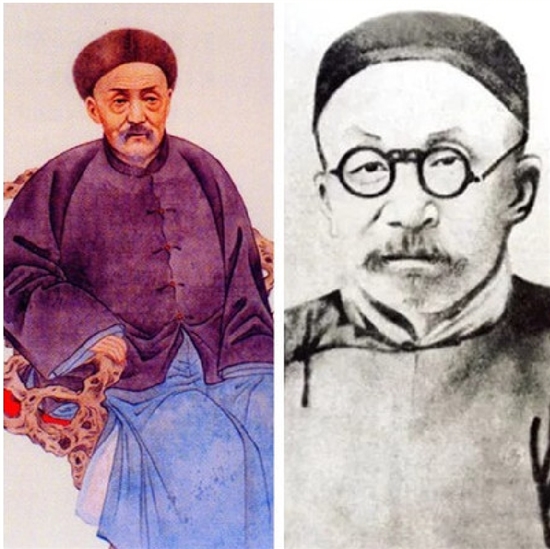

俞樾和孙诒让是晚清时期的国学大师,俞樾长孙诒让27岁,两人长达三十载的忘年之交,不仅是他们心灵碰撞的光芒闪烁,也是其时国学界的一段佳话。

俞樾其人

俞樾(1821—1907),字荫甫,号曲园居士,浙江德清人,清末著名学者、文学家、经学家、古文字学家、书法家。现代诗人俞平伯的曾祖父,戴望、黄以周、吴承志、章太炎、吴昌硕、日本井上陈政等均出其门下。清道光三十年(1850)进士,咸丰二年(1852)授翰林院编修,五年任河南学政,七年被御史曹登庸劾奏“试题割裂经义”而罢官。遂移居苏州,主讲苏州紫阳、上海求是各书院,并主讲杭州诂精精舍三十余年。教学之余,潜心研究学术,治学以经学为重,旁及诸子学、史学、训诂学,乃至戏曲、诗词、小说、书法等,可谓博大精深。海内及日本、朝鲜等国向他求学者甚众,被尊之为朴学大师。所著凡五百余卷,称《春在堂全书》,其中尤以《群经平议》《诸子平议》《古书疑义举例》为著。享年八十有六。《清史稿》有传。

世交之家

光绪二十一年(1895)八月初四日,孙诒让在《报俞曲园书》的开头称“曲园年伯大人尊前”,署名为“年家子孙诒让谨上”。三十二年六月,他在《报俞曲园书》中也是同样的称呼。“年家子”是指古时有年谊者的晚辈,也就是世交之家的晚辈,这还得从孙诒让的父亲孙衣言和俞樾的交情说起。

道光十七年(1837),孙衣言和俞樾同被选拔为贡生,二十四年同中举人,三十年同成进士,咸丰二年(1852)同授翰林院编修,可谓“四同年”。咸丰三年俞樾南归,孙衣言以诗送行,从此开始两人的文字之交。此后他们诗词唱和,终生不绝。

咸丰九年(1859)九月,俞樾为孙衣言的《逊学斋诗钞》作序,称“其诗上追汉、魏,而近作尤似苏、黄,世多知之,故弗论也”。

同治四年(1865)十一月,孙衣言主讲杭州紫阳书院,俞樾主讲苏州紫阳书院,当时东南学界称他们为“两紫阳”。俞樾诗曰:“廿年得失共名场,今日东南两紫阳。乱后须眉都小异,狂来旗鼓尚相当。主盟坛坫谁牛耳,载酒江湖归雁行。寄语执经诸弟子,莫争门户若参商。”衣言以诗和答。

同年,俞樾将《群经平议》三十五卷寄赠孙衣言,衣言贺道:“《平议》已浏览大略,真近来闳制,有此书数十卷,不复知有千户侯矣。”

光绪二十年(1894)十月,衣言八十寿辰将届,俞樾贺曰:“回思四十四年前,与子相逢在日边。词馆一时推好手,名场三度作同年。乍联鸡鹤犹非熟,得到蓬莱总是仙。文字论交何日始,南归送我有诗篇。”回顾了当年他们的初交。衣言依韵以答。

私淑弟子

孙诒让既为俞樾的好友晚辈,又与俞樾的学术取向大同小异,他们都治古文经学,都重文字训诂、考据、校勘,都对乾嘉学派持坚守态度,但是孙诒让非俞樾的入门弟子,何也?

光绪三十三年(1907)九月,孙诒让在《答日人馆森鸿书》云:“凡治古学,师今人不若师古人。故诒让自出家塾,未尝师事人,而亦不敢抗颜为人师。诚以所治者至浅隘,不欲自欺欺人矣。曩者曲园先生于旧学界负重望,贵国士大夫多著弟子籍。先生于诒让为父执,其拳拳垂爱尤逾常人,然亦未尝奉手请业。盖以四部古籍具在,善学者能自得师,固不籍标揭师承,以相夸炫也。”认为研究国学,向今人学不如向古人(古籍)学,这也是他不拜师的原因所在。

孙诒让以古人为师,并不等于他不向俞樾求教。

光绪十七年(1891)三月,孙诒让请俞樾为《古籀拾遗》作序,《序》曰:“仲容好学不倦,而精力又足以副之。凡前人所未识之文,及误认之字,皆以深湛之思,一索再索而得之。”

光绪二十一年(1895)四月,俞樾又应孙诒让之请,为《墨子间诂》《札迻》作序。《墨子间诂·序》云:“瑞安孙诒让仲容乃集诸说之大成,著《墨子间诂》。凡诸家之说,是者从之,非者正之,厥略者补之。至《经说》及《备城门》以下诸篇,尤不易读,整纷剔蠢,脉摘无遗。旁行之文,尽还旧观。讹夺之处,咸秩无紊。盖自有《墨子》以来,未有此书也。”《札迻·序》曰:“瑞安孙诒让以所著《札迻》十二卷见示,惟言校古书,共七十有七种,其好治间事,盖有甚于余矣。至其精熟训诂,通达假借,授据古籍,以补正讹夺,根抵经史,以诠古言,每下一说,辄使前后文怡然理顺。”

正是俞樾的提携,助推孙诒让在学术上成长。故光绪三十二年(1906)十二月二十三日,俞樾仙逝时,孙诒让悲痛万分,挽道:“一代硕师,名当在嘉定、高邮而上,方冀耄期集庆,齐算乔松,何意梦忧蹉跎,读两《平议》遗书,朴学销沉同坠泪;卅年私淑,愧未列赵高、张逸之班,况复父执凋零,尚悲宿草,今又神伤化鹤,捡三大忧手墨,余生孤露更吞声。”自称私淑弟子。

亦师亦友

到晚年,俞樾和孙诒让的交情,渐变为亦师亦友。何以见得?

董朴垞《孙诒让学记》记载,俞樾《与孙诒让书》曰:“仲容世仁兄大人赐览:久疏笺侯,相履端绥愉定为所颂……弟老境不佳,暮年多故,为亡孙女事,蕴结至今,有传一篇,诗数首,附览……世愚弟期功俞樾顿首。”此时,俞樾对孙诒让以兄弟相称。

这固然是俞樾谦谦君子之风,也与孙诒让在国术界声誉鹊起有关。俞樾《札迻·序》就说:“仲容学过于余,而年不及余,好学深思,以日思误书为一适,吾知经疾史恙之待于仲容者,正无穷也。”

梁启超《清代学术概论》也道:清学至晚期,“犹有一二大师焉,为正统派死守最后之壁垒,曰俞樾,曰孙诒让,皆得统于高邮王氏,樾著书惟二三种独精绝……诒让则有醇无疵,得此后殿,清学有光矣”。

章太炎《中国近三百年学术史论》还讲:“研精故训而不支,博考事实而不乱,文理密察,发前修所未见,每下一义,泰山不移,若德清俞先生、定海黄以周、瑞安孙诒让,此其上也。”他在《瑞安孙先生伤辞》中亦说:三人“皆治朴学,承休宁戴氏之术,为白衣宗。先生(指孙诒让)名最隐,言故训,审慎过二师”,对孙诒让等赞赏有加。

俞樾和孙诒让的忘年之交经历了世交之家、私淑弟子、亦师亦友的过程,生动体现了他们谦谦君子的人格魅力和光辉照人的学术成长之路,从而成为当时国学界的一段佳话。