在历史的长河中,有一种特殊的艺术形式,它以纸为媒,以墨传情,将古老的文字和图案从石碑等物件上完整地“复印”下来,流传于世。这就是拓片艺术。2024年元旦,一场主题为“镌拓春秋”的拓片艺术展览在忠义街“瑞安政协之家”举行,陈列室中展出的30多幅拓片作品,吸引了众多艺术爱好者和历史学者前去参观。

拓片,又称“传拓”,据称发明于魏晋南北朝时期,是活字印刷术发明之前创造出来的“物件复印技艺”。即以类似于“摄影重现”的方式,使用宣纸和墨汁,将碑文、器皿上的文字或图案清晰地拷贝出来,展示给世人。许多已散失毁坏的碑刻比如唐代柳公权《宋拓神策军碑》,因有拓片传世,才能感受原碑刻的内容及风采,才有绵延不断的文化传承。因此拓片除了技术层面上的延续,更多了一份传承的重要历史意义。著名艺术史家巫鸿先生曾作了权威的诠释:“如果印刷是以刻版复印文字的话,那么拓片复制的则是承载刻文的整个器物,将其从三维实物转化为二维影像。”

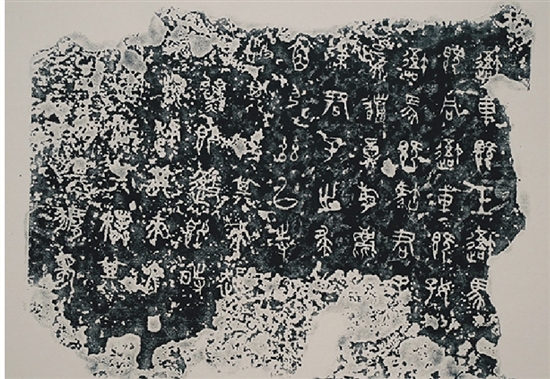

走进展厅,首先映入眼帘的是一幅石鼓文拓片。石鼓文,是我国现存最早的石刻文字,世称“石刻之祖”。因刻于十个鼓形石上,而得名石鼓文。每个石鼓上一首大篆四言诗,记述的是秦王出游打猎的情景,故又称“猎碣”。石鼓原在天兴(今陕西宝鸡)三畤原,唐初被发现,现藏于故宫博物院石鼓馆。

处于展馆一隅的西周青铜鸟尊拓片也备受关注。鸟尊是一件以凤鸟回眸为造型的西周青铜礼器。凤鸟高冠直立,昂首伸眉,身形健如磐石,而凤尾下弯成一象首,与双腿形成三点支撑,构思非常奇特美妙。凤身鳞纹细密纵横,雕刻精美。青铜鸟尊其实是一个盛酒器,出土于第一代晋侯燮父墓中。器物原为晋侯宗庙祭祀的礼器。又如西周晚期散氏盘拓片,散氏盘,又称“夨人盘”,因铭文中有“散氏”字样而得名。散氏盘铭文用笔粗犷豪放,凝重含蓄,朴茂豪迈,线条厚实,表现出一种斑驳陆离、浑然天成的美感。

据策展人董震宇先生介绍,本次拓片展览的30多件作品均来自其好友、著名收藏家王圣国先生所藏,涵盖了自西周、东周、秦汉等各个时期,距今数千年,有甲骨文拓片、青铜器拓片、石鼓文拓片、古钱币拓片、古玉璧拓片等,其原件均是国宝级文物。拓片年代久远,器物珍贵,类别全面,内容丰富,全方位展示了古代中国的历史文化风貌。像这样的高古器物拓片艺术展览,在北京、上海、杭州等大城市并不少见,但在瑞安应该还算首次。从开始策划到筛选,再到展出,他前后耗时2个多月。举办目的是让更多的人了解和爱上拓片艺术。本次展览无论从铭文书法,还是器物表现形式上,都是一次弥足珍贵的系统展现和艺术鉴赏,浸润着肃穆、浑厚、幽深、玄妙的古欢意趣。

提起他的好友王圣国先生,董震宇也是赞叹不已。王圣国先生可谓国内收藏界的“大玩家”,出生于一个普通的家庭,从小就对传统艺术非常痴迷,喜好收藏,涉猎拓片、字画、瓷器等。即使从企商务繁忙,也不曾放弃收藏爱好。上世纪90年代后期出国经商,开始喜欢收藏欧洲的一些老家具、老物件及流失海外的中国老物件,后重点收藏国内名家字画。从本世纪开始,机缘巧合,收藏了一些历代拓片珍品,零零总总达到数百件,其中珍品拓片达50多件。王圣国对每一片拓片,都心怀虔诚、热爱和敬重,已成为生命中的一部分。

在董震宇看来,拓片就是“会说话的文物”,拓片的魅力在于它所呈现的历史真实感。每一张拓片都记录一段历史事件、人物故事或文化传承。因此,拓片被视为古代艺术的“摄影”作品。通过拓片,我们可以了解到古人的思想、文化和生活方式,感受到历史的厚重和博大。如新郪虎符拓片,新郪虎符为汉淮南王刘安私铸虎符,符上记述了兵符的用途;再如,王莽币拓片反映了西汉末年到新朝时期王莽币制改革的情形。每一幅拓片作品,都蕴含着对历史的敬畏与对技艺的尊重。拓片的魅力,就在于那独特的墨香与韵味。那淡淡的墨香,仿佛能穿越时空,将我们带回那个古老的时代。而拓片上的文字或图案,或苍劲有力,或婉约柔美,都透露出古人的心境和情怀。

拓印的过程,亦是一种心灵的洗涤。拓片的制作需要精湛的技艺和极高的耐心,需要理解其背后的故事。拓印人需要仔细地清洗物件表面,选择合适的宣纸和墨汁。在拓印的过程中,他们需要运用各种技巧,确保墨迹均匀、清晰,又要保证物件不能受到损害。每一步都需要精心操作、小心翼翼,才能制作出一张完美的拓片。董震宇告诉我,近年来,国家出台相关法律法规,禁止未经许可私自拓印文物的行为。这就是为什么拓片特别是高古器物拓片为何如此珍贵的缘故。

在今天这个快节奏的时代,拓片成为了一种慢艺术。它让我们停下脚步,用心感受那来自历史深处的墨香与石韵。每一张拓片都是一个故事,它们诉说着古人的智慧与情感,也启迪着我们的心灵。让我们一同走进拓片的世界,感受那独特的墨香与韵味,获取多元的人文滋养,让历史与文化在心中流淌。