失而复得的

《禹贡说要》

《禹贡说要》是我曾祖父俞黼唐(名君尧)的一部遗著。

本世纪初,我担任市政协文史委特邀编辑期间,曾经到瑞安玉海楼查阅资料,时任市文物馆馆长的潘知山先生给我看了他们唯一的那份手抄馆藏目录,在其中的一册里,我看见有这样一行字:“《禹贡说要》俞君尧著,俞春如手抄。”

偶然的发现,使我在惊喜之余,牢记于心。因为,瑞安文史界前辈陈正焕先生向我提供的《瑞安古近代著述目录》中,俞君尧(黼唐)的著作只有《河间诗存》《存古翼圣编》和《周易讲义》三种,并无《禹贡说要》一书。而先祖父在《先考行状》中,却有一段文字,明确记载了他父亲俞黼唐写作《禹贡说要》的过程:

“明岁庚戌,煦甡应京试,先考复欣然挈以北行,冀得历览异邦风物,开阔胸襟为著书计。既如愿,归乃闭户撰述,发《易》义之微,说《禹贡》之要,成诗文若干篇。”

庚戌是宣统二年(1910年),这说明俞黼唐在六十岁时,开始写作《禹贡说要》,成书时间是在次年六月,这在后来看到的《禹贡说要》自述中得到证实。

然而,不幸的是,在十年后俞黼唐七十岁时,《禹贡说要》在付印中不慎被焚,事见收藏于温图的民国九年(1920年)温州务本石印公司的一则特白:本公司于3月19日午后失慎,致俞黼唐先生托印之稿被焚(详见《瑞安大沙堤俞氏家风》第297页)。

因失焚前《河间诗存》业已印毕,后来,永嘉区征辑乡先哲遗著委员会只补抄了《周易讲义》《存古翼圣编》两种,《禹贡说要》一书的底稿留在了家中。对父亲的教养之恩怀有深厚感情的俞春如,为使这一遗著得以传世,遂将《禹贡说要》亲笔恭录了一份,又借上世纪五十年代参与整理玉海楼藏书的机会,入藏于玉海楼,这才得以保存了下来。

这便是玉海楼那份手写的藏书目录里“《禹贡说要》俞君尧著,俞春如手抄”这一行字的来历。

由于种种原因,直到2012年8月14日这一天,我才亲眼目睹这本尘封于玉海楼半个多世纪的先曾祖遗著。

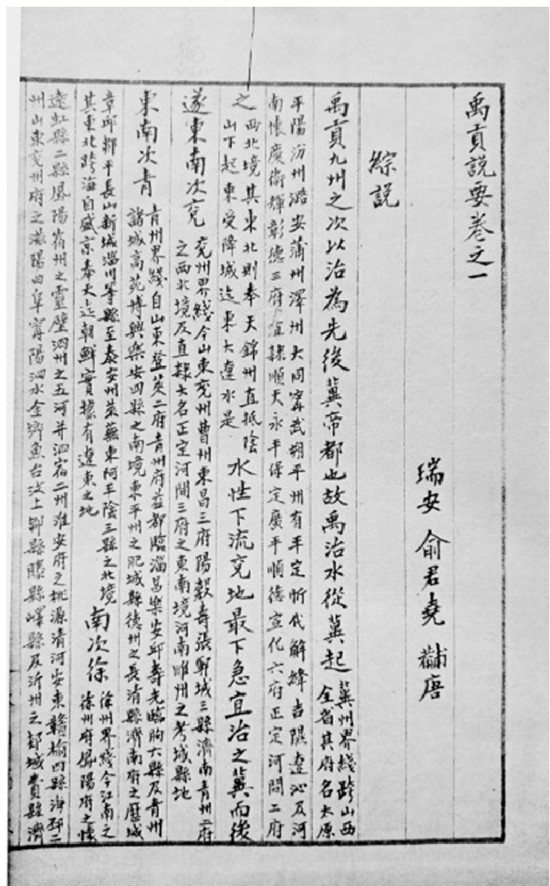

这册《禹贡说要》手抄本使我的眼前一亮。它高约26厘米,阔约16厘米,内文为红色直格专用稿纸,共53页(正、反面各为一页计算),书页折中处印有“春如稿笺”四字。全书保存完好,无缺损,无水渍,无蠧迹。更难能可贵的是,它系先祖父俞春如使用毛笔亲手恭写而成,小楷字体,端庄规范,笔力遒劲,字迹清晰。书后有附页10页,内容是《先考行状》,也是祖父的手迹。

我坐在玉海楼书库隔壁那间简陋的办公室里,粗读了此书全文,并作了简单摘要,惜为当时条件限制,无法复印带回,深以为憾。

又是春去秋来,几易寒暑。

2019年冬天,我终于下定决心去复制此书,但事过境迁,情况发生了变化。此时的文物馆已经升级为博物馆,玉海楼藏书也迁移新址,查阅手续更加严格。幸好陈钦益馆长也是老熟人,承蒙他和古籍部同志的热心支持,我在儿子俞鹏的陪同下,二赴瑞博,终于录拍得先祖父手抄的《禹贡说要》及其附件《先考行状》全文。

《禹贡说要》是一本

爱国启蒙的好书

《禹贡》是《尚书·夏书》中的一篇,全文约1200字,内容包括“九州”“导山”“导水”和“五服”四个部分,记载大禹治水和划分疆土以及制订土地、贡赋等级的功绩,是中国最早和最有价值的一部地理著作,也是中国古代读书人必读的一篇启蒙文章。

《禹贡说要》是一本学习研究《禹贡》的启蒙书籍。黼唐公在《禹贡说要》自述中,对此书的写作缘起作了如下说明:

“盖自束发受书,即知圣经为学术渊源。于同治甲戌补学官弟子后,即出而授徒,当时讲授五经,往复回环,颇得教学相长之益。于《易》与《书》尤觉津津有味。”“今年齿已衰,精力渐减,始恍然于前功,可惜来日无多,亟将平时所治《易》与《尚书》,重加理董,于大禹平成遗迹,择取枢要,申以辞说,用启蒙后生,名曰《禹贡说要》。其贡赋、丘、山均姑从略,独于水道源流与各州疆土性质,取群言而折衷之。水则主黄河,土则主黄壤,皆以与我皇汉民族有关,惟求派脉分明,无模糊影响之弊,使初学者易于领会斯已矣。宣统三年夏六月河间六一居士自叙。”

上面文字说明了以下三层意思:

1.《易经》和《尚书》是他平生所学和研究的两个重点;

2.《禹贡说要》的内容,重点是讲“水”和“土”;

3.《禹贡说要》是一本学生启蒙用书。

对此,作者在《禹贡说要》的《卷上·综说》里又作了进一步的发挥:

“《禹贡》一书所言山水特详,窃思水之流域虽注重东南,而源始皆系自西北,故其流之盛也惟海可以蓄之。而其源之濬也,则山有以主之,是言水当言山也。然德儒有言,山性使人塞,水性使人通者也,能发人之雄心者也。故今之讲地学者,舍河、汉、江、淮诸总汇,则无以挈领而提纲。盖创生文明之帝国,其运率实首肇于此矣。”

纵观《禹贡说要》一书的内容,既有卷上的自然地理(山和水),又有卷下的经济地理(土地和物产),这两个部分的有机组合,已经构成了现代地理教科书的雏形。特别是把一个民族对水的认识和对水利建设的重视程度,提升到对国家民族发展存亡大局的高度,这种观点,在当时来看无疑是十分先进,甚至是超前的。

作者毕生从事于教育启蒙工作,通过《禹贡说要》,宣扬大禹精神,教育学生爱国土,爱国家,把爱国主义思想贯穿于启蒙教育之中。这就是黼唐公撰写《禹贡说要》的良苦用心。他用自己的教育实践,抵制崇洋媚外的民族虚无主义,在清贫中坚守中国知识分子的良知和情操,值得作为后辈的我们自豪和学习。

此外,作者在《禹贡说要》中,能够博采历代《禹贡》研究的各家之说,加以互相印证比较,并提出自己的一些独特见解,这对于一个身处低层的普通塾师来说,是十分难能可贵的。诚然,由于作者所处时代和学识的限制,《禹贡说要》一书的某些内容,仍存在着未能跳出旧说的窠臼、滞后于同时代科学认知等缺陷,但不失为是一部对《尚书》的独特研究之作。

今天,当我们重读《禹贡说要》,重温大禹精神,更感历史赋予我们的保卫国家领土完整、实现祖国统一大业这一历史重任的深远意义。

《禹贡说要》一书的重新发现,除上述的意义外,对俞氏家族来说也是一件值得纪念的大事。先祖父春如公生前著述等身,诗词、书法俱佳,小楷更趋上乘。但由于“文革”浩劫,留下手迹墨宝极少。今睹此件,父著子书,珠联璧合,何等珍贵!我们在学习曾祖遗著的同时,得以饱览祖父书法之精妙,可谓一举数得。

以上记述《禹贡说要》一书重新发现经过和研读的肤浅体会。

谨为前言。