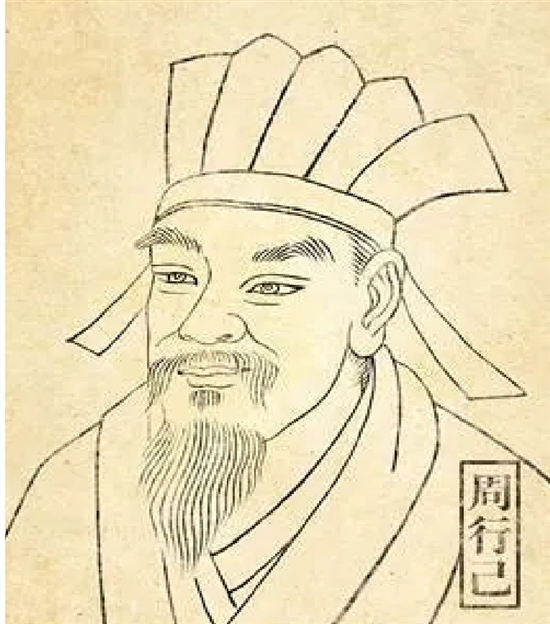

瑞安西山四贤祠中,供着北宋乡贤许景衡的画像,孙诒让评论他是温州“元丰九先生”(北宋元丰年间温州首批到京师入太学的九位学者先生。下文简称“九先生”)中“名德最显”的一位,登进士第后,当了大官。而他的兄长许景亮也很有学问,备受乡里民众尊敬,却终身布衣。从另一位“九先生”瑞安周行己为许景亮撰写的墓志铭看,他的布衣日子似乎过得很潇洒。从他身上也折射出“宋韵瓯风”社会的另一侧面。

墓志铭写的许景亮

许景亮(1057—1113),字少明,初居瑞安白门(今属瓯海区)。比其弟景衡年长15岁。

墓志铭说他:“先生身长八尺,眉目疏大,伟然豪举,真人杰也。自为儿童已气概落落,日诵数千言,数岁即能为诗。从乡里长者丈人游,皆奇其才气,必大有成。甫冠(20岁)游京师补太学生,文词秀出等辈,学官先生交口称赞。居乡里教授学徒,诸邑交礼迎至学校。邑令下车(初上任),必造其庐(到他家),请(教)所以为政。有疑议,多咨决(请他提建议)。其为人所礼重如此。凡三上礼部而名不登于仕籍(落榜),顾且老矣,以行其义,为《治说》二十篇奏阙下,皆当世之要务,久之,不报,浩浩然有归志,曰:‘君臣之义不可废也,遇不遇命也。’遂卜居邑之东山,躬耕晦迹,不复进取。……先生生五十七年,以政和三年十一月甲子卒于家。卒之日,邑中皆涕泣相谓,其君子(学人)曰:‘吾何游乎’(我们以后向谁学呢)?其小人(一般民众)曰:‘吾何依乎’(我们以后依靠谁呢)?……盖先生平时极输诚信,乐施与,援人之急,所得于人者如此。”

一生日子过得潇洒

从上述叙述中,先看看许家的经济状况,从“甫冠游京师补太学生”,约15年后,他的弟弟景衡也同样刚到20岁,就到开封太学里读书,景衡还是“九先生”中第一个到洛阳去向程颐学习的先生。回乡后,“卜居邑之东山”“乐施与,援人之急”。又据其弟景衡写的《飘然斋记》一文中介绍,景亮“所居瑞安别业(墅)横塘旁属于西山”,“一日召工师刳(剖)大木为舫,其修长十丈(30米),而其博大可十之一(3米)”,舫中“仆夫十余辈”“鼓棹浮游”等情况,后人可以想见景亮的家庭自青年时,供兄弟两人分别到京师大学读书,成家后从白门移居县城,东山、西山均有房屋,更有一艘私家30米长、3米宽的游船,雇佣十多名船夫,经济实力之雄厚十分明显。是我国封建社会鼎盛时期农村耕读知识分子率先致富,然后集聚城镇,虽非当官,然而课徒收入,加上上辈积蓄,不但衣食无忧,精神生活亦很丰富。在经济状况上可以说得上“日子过得很潇洒”。

再从上叙述中“邑令下车,必造其庐,请所以为政。有疑议,多咨决”等情况看,景亮自己虽未当官,但作为朝廷命官的各任县令对他尊重有加,又从他辞世后,民众涕泣相谓的情况看,他的社会地位和民众威望当然应可以说得上“日子过得很潇洒”吧。

又从以上叙述中“身长八尺,眉目疏大,伟然豪举”来看,俨然美男子一介;从“日诵数千言,数岁即能为诗”,乡里长者“皆奇其才”,可见他从小聪明好学。在太学“文词秀出等辈,学官先生交口称道”“居乡里教授学徒,诸邑交礼迎至学校”和“为《治说》二十笢奏阙下,皆当世之要务”等情况看,景亮的文化修养,对国家政治的关心,且有自己的独立见解,接受文化教育的权利和做大官的弟弟同等,亦可谓:“一生日子过得很潇洒!”

许景亮不是隐士

许景亮不是隐士,他虽未登仕籍,但一生的所学、所著、所为都说明他并不是像陶渊明那样的隐士。他写了20篇《治说》上奏到朝廷去了,朝廷没有回应,他便回家乡授徒,不仅得到学生的欢迎,附近诸县的学校均来礼聘。他是“瓯风宋韵”中另类知识分子的代表。当时与他同类的学人中就有“九先生”之一的沈躬行。沈由于行古道,没有跟风学“时文”,但仍遵父命试礼部未被录取。父死后,即放弃科举。在太学里私拓被朝廷封禁的石经《春秋》,将拓片带回家藏,被学者尊为“石经先生”。

“九先生”之一的赵霄之弟赵霑,拒绝乡里对他“八行科”的推荐。温州首批文化拓荒者、“皇祐三先生”之一的林石和他的孙子松孙,也分别因为朝廷禁学《春秋》,和卖国奸相秦桧当政,打击谋害正直官员陈鹏飞,而不乐仕途。祖孙两人一生不愿应考出仕,而在家相继创办“塘岙书塾”课徒、讲《春秋》,影响温州后学不专趋《三经新义》。这又是“瓯风宋韵”中布衣知识分子中与许景亮稍异的一类。同时也反映宋代对文化教育、对知识分子的重视,这是封建社会经济文化发展鼎盛时期社会状况的反映。

周行己对北宋科举制度的评论

周行己一生绝大部分时间干教育工作,他对北宋的科举制度深有体会。在为许景亮撰写墓地铭时,借此发表评论说:“鸣呼,若先生(指许景亮)者,岂其学之不茂、才之不足欤?惟其科举较艺之敝不足以得高世之士,而司文者又未必知言之人。此所以觊幸十一,而失之者常多也。崇宁(1102—1106)天子(宋徽宗)继述先帝(宋哲宗)尝患科举试,言:“一日之选,不足以得士之实。参稽古今,作新一代之文。州建学校,学置官师,罢三岁科举之试为三舍考选之法,又设八行之举,以察隐德。凡士之占一艺、著一行者,莫不毕用于时,可谓无遗贤矣。先生于是老且病,卷于世,故卒不见用而终。”周行己的上述评论,既对许景亮“抱不平”,也反映宋代重视文化教育和改革科举的实际,更是对“只凭一格取人才”和“一日之试”弊端的批判,为后人多开一个窥视“瓯风宋韵”的窗口。总之,宋代知识分子无论在官或布衣、对研究学术、传播文化持积极的态度,仍是主流。