早年,瑞安人吃大黄鱼,是家常便饭。自从上世纪七十年代后期出现对大黄鱼的敲梆捕捞后,几年下来,瑞安人竟摊上吃黄鱼难的事儿,应了当时老人的叹息:“把子孙饭都吃了。”

自从网箱养殖黄鱼后,瑞安人又能吃上黄鱼,恢复了吃黄鱼是家常便饭的景况。唯一的差别是,敲梆前,市面上卖的是野生黄鱼,如今菜场上鲜的基本属养殖黄鱼。同为黄鱼,吃到嘴里,味道却不同,养殖的黄鱼总带点泥味。这是我的口感,别人味觉如何,我不知道。

如今,若论这两种黄鱼的售价,那区别可用天差地别来形容。野生大黄鱼最高价达几千元一斤,而普通大小的养殖黄鱼每斤最多也不会超过百元。所以,想吃野生黄鱼不易,不仅是数量少,关键是财力能否撑得牢。在饭局上,食客总会对养殖黄鱼评头论足,发一番感慨,引发对那时候饕餮般对待野生大黄鱼的惋惜。我则想起炒黄鱼松的事来。

敲梆,将大大小小的黄鱼震晕浮起来,一股脑儿都捞到渔船上,整箩筐、整箩筐地出售,居民也是整箩筐地买,价格最贱时两分钱一斤,那些大黄鱼可都有成人小腿这么长。从前居民家没有冰箱,即使有也装不下整箩筐的黄鱼。搁久了,黄鱼会变坏,不能吃。怎么办?老百姓的智慧在面临问题时就彰显出来了,炒做黄鱼松,既保鲜味,又可贮藏久些,且一鱼多种吃法,真是太妙了。

我们家也炒过黄鱼松。

将鱼在清水中洗净,把鳞剔尽,一片也不能剩。鱼鳞与鱼肉同时入铁锅炒,会产生黏结。将鱼身上的胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍和背鳍切去。切下的鱼头,单独做菜配饭,可红烧,可清蒸,也可油炸。鱼头和咸菜一起烧,味道最适合下饭。烧鱼头要去鳃,因为鳃有腥气。黄鱼头上的鱼眼、鱼唇当中的胶状块、鱼颌都是很好吃的。特别是鱼颌,因形状像匙,又被叫作“金羹”,据说皇帝吃黄鱼就吃这两条“金羹”,因而在家里“金羹”要辈分最高者吃。我小时候在阿姆家里,阿婆和阿姆都宠着我,所以“金羹”就吃得多了。

再将鱼肚剖开,取出鱼胶。新鲜鱼胶不用水洗,很干净。用剪子剪开鱼胶,取出胶内壁上的血筋后,鱼胶雪白得好看。摊开的鱼胶,比大人的手掌还大呢。然后贴在米筛上,白天在太阳下晒,晚间拿到窗台上让风吹,两天下来,晾晒干的鱼胶变得淡黄透明,就可将它从米筛上揭下,用油纸包好存放。想吃时取一片或两片,剪成条状,和黄酒、红枣、冰糖,炖至鱼胶入口即化,就可以吃了。黄鱼胶是补品,体虚者吃了,有益处。

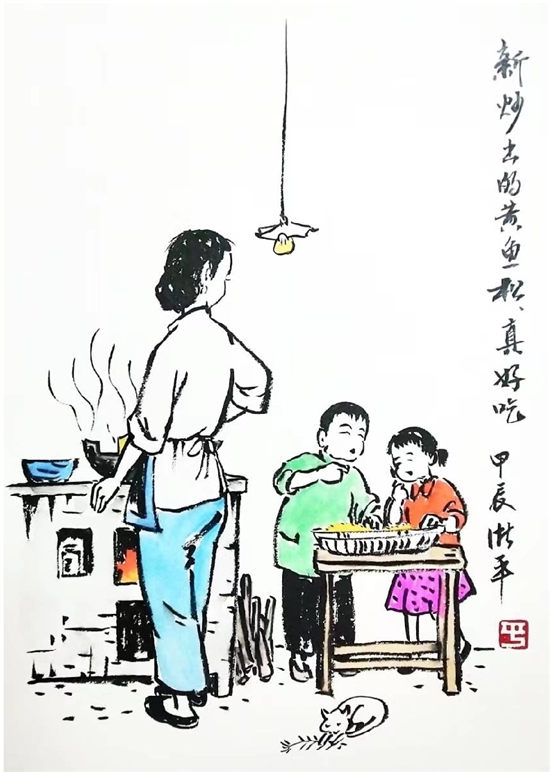

炒黄鱼松,要将去头、去鳍、去胶后的鱼身在滚水里先煮。注意,不能加盐。鱼肉稍熟后,捞出放在米筛上待冷却。然后将鱼骨、鱼刺取掉,上佳的黄鱼松里没有一根小刺。鱼皮也要拿掉,鱼皮胶质多,容易使鱼松绒黏结。炒鱼松不能用铝锅,也不能用陶盘,只能用铁锅,铁锅经得住锅铲翻炒。炒鱼松需微火,煤球炉的火量最合适。热锅不加油,倒入冷却的鱼肉,用锅铲不停地翻炒,至鱼肉分散,变成细末,颜色呈微黄时,快速出锅冷却,即成鱼松了。装入玻璃瓶前,还得再捡出鱼松里的小鱼刺,不然小孩吃着容易卡喉。装瓶的鱼松要拧紧盖子,防止“出风、次口”(方言,受潮变软味不好了)。放在格橱内,以后随吃随取,配饭、做面条浇头、放在蛋羹里皆可,甚至可以做小孩子的零嘴食物。那时候,城里的家家户户都有黄鱼松,不稀奇。

关于吃黄鱼松,我还听过一个传说。后来我用它写成一篇《大木匠》,是说有位大木匠不识黄鱼松是好货,以为起屋的主家待客小气,在房屋落成时偷偷做了一个符咒,导致主家家境衰落。事后发现自己冤枉了主家,又偷偷地取走符咒。这个传说不知真假,至少能说明黄鱼松是好东西。

现在食客都说野生大黄鱼好吃,是因为东西少了,是因为价格贵了。当初,黄鱼松才堪称是美味佳馔。现在很难吃到野生的黄鱼松了。人类对其他物种的损害越多,反噬就越大。偏偏人们都不愿去注意。