今年是任岩松中学建校四十周年,最近学校领导联系我,说正在筹建校史馆,希望能够提供一些当年的史料和物件,同时邀请我写篇文章,说说任岩松中学的一些事儿。我欣然答应。

任岩松中学是1984年竣工开始面向瑞安全县招生的,我于1986年8月分配到任岩松中学,在那里工作了8年,人生最青春的8年时间。我翻出了当年发表在《瑞安报》和《温州日报》上有关任岩松中学的几篇文章。回想这8年,往事依依。

一

旅法华侨任岩松先生捐资办学,曾感动无数人,在他的影响下,当时的温州兴起了华侨捐资办学的热潮。他被誉为“浙南的陈嘉庚”。瑞安籍著名作家黄宗英题词相赠:“情似瓯江水,心比岩上松。”

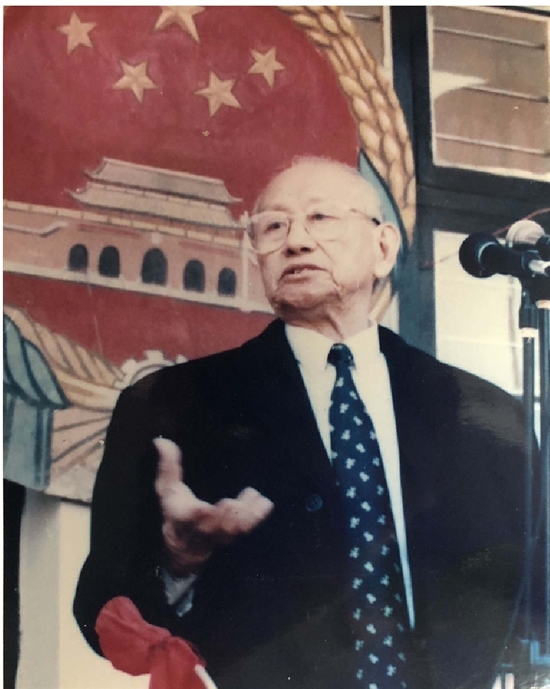

任老先生曾多次回国视察学校,关心学校的发展,并设立奖学奖教基金,奖励师生。1993年6月3日,在鲜花的拥簇下,他又一次步入任岩松中学,耳闻目睹学校的长足进步后,高兴地说:“这全靠师生的努力,全靠政府的支持。”他感谢园丁们的辛勤耕耘:“我只是生了个孩子,你们是奶娘,孩子养大养好都要靠大家了。”他结合自己一生的经历,对学生谆谆教诲:“要勤力吃苦,本领学起来是自己的,别人拿你不去。”生动的比喻、语重心长的嘱托,令人动容!陪同视察的瑞安市领导李金寿、张女珍都表示,不管碰到什么困难,瑞安市政府一定会重点关心、重点扶植任老创办的这所学校。后来我们把任老先生的这次学校之行写成文章《虹映翠微》发表在1993年7月1日《瑞安报》创刊号上。

二

上世纪九十年代的丽岙镇农村还比较贫穷落后,于是大批青壮年纷纷外出“淘金”,留下的多是老年人。1994年5月12日《瑞安报》刊登我采写的纪实文章《团旗志愿者为你添光彩》,报道任岩松中学1994届学生廖洪飞、黄益辉等志愿者为丽岙镇杨宅村和任宅村4位五保户开展长达一年多的献爱心活动。这几位老人,有体弱多病、生活不便的,有中年丧妻、家境贫寒的,有独自一人、生活无着的。志愿者从挑水、洗衣服、拉电线、种瓜菜到施肥、除虫、倒尿桶,他们不嫌脏、不怕累,什么活都干,什么事都考虑到。他们经常到老人家里拉家常,还每月定时给老人们生活费,不仅在物质上予以照顾,而且在精神上也关心老人。志愿者给老人带来温暖,同时也带来了笑声。

谈起任岩松中学的这群学生,老人们赞不绝口:他们比自己的儿孙还要亲,真是世上难找的好青年。

是的,当年任岩松中学的学生将学习雷锋当作自觉行为,当作道德准则,学习雷锋蔚然成风,志愿者到处在行动,温暖着很多人。

三

担任班主任,经常组织各类活动,经常家访,与学生打成一片。那时候带学生外出活动审批比较方便,所以常组织集体外出活动。还记得:早上天没亮就出发,乘船去温州江心屿春游;还记得:带上锅碗瓢盆,骑车去仙岩野炊;还记得:步行两小时攀登丽岙最高峰芙蓉尖,在山巅召开班委会……

最难忘的是1990年深秋那次攀爬芙蓉尖之行。期中考过后,发现少数班干部出现了疲软状态,我觉得有必要打打气了,于是想到将他们带到大自然中放松心情、陶冶性情,就有了那个星期天的登山、包饺子、野炊。置身于大自然美景之中,阵阵秋风轻轻吹来,吃着饺子,晒着太阳,结合登山,大家感悟到一个人的毅力很重要,一个集体的团结很重要。便一起列举现状,分析原因,提出对策,达成共识,对开展班级下阶段工作充满了信心。

秋风里登高,在山巅召开班委会,这在我的班主任生涯中属首次。我将这次活动写成《高山班委会》,参加“90年代·人生第一次”征文,并刊登在《温州日报》上。

我当了两届班主任,很荣幸被评为1991年度瑞安市优秀班主任和温州市优秀班主任,受到表彰。

四

我将一套保存了三十多年的油印刊物《繁星》赠给校史馆,这是1987年繁星文学社成立之后创办的刊物,是学生文学社团成长的见证,也是那个青葱岁月的见证。回忆这段美好的经历,我于2018年写了《〈繁星〉记忆》发表在《瑞安日报》上。

当年,成立学生文学社,办一本刊物,影响一批爱好文学的学生,是语文老师特别喜欢做的事。

我们语文教研组除了成立繁星文学社,创办《繁星》刊物外,还成立影评组,隔三岔五组织组员到丽岙电影院和瑞安电影院免费观看比较有意义的影片,然后撰写影评,刊出学校影评集,推荐优秀的影评发表在《瑞安电影》和《温州电影》上。

我还与温志光、孙正宽等老师一起,组织学生创作和演出课本剧。记得有一次我们改编了鲁迅先生的《阿Q正传》,选拔学生利用课余时间认真排演,后来在林昌横电影院隆重上演,很受欢迎。

当年语文组的教研活动非常丰富,我们将指导学生获奖的奖金作为教研组的活动经费,搞了一些沙龙活动。我们常到范春黛老师家聚餐,难忘范老师的爱人金老师热情掌勺招待我们。

任岩松中学值得回忆的往事很多:一个人,一所学校,一个时代,一种精神,一种传承!任岩松先生和他捐资创办的一所学校,衍生出了很多的故事……