庚子年,一场突如其来的新冠肺炎疫肆虐着中华大地。正月开始,全国形势愈来愈紧,政府不得已宣布所有人员居家隔离,自此与父母已有好些时间没有见面了。

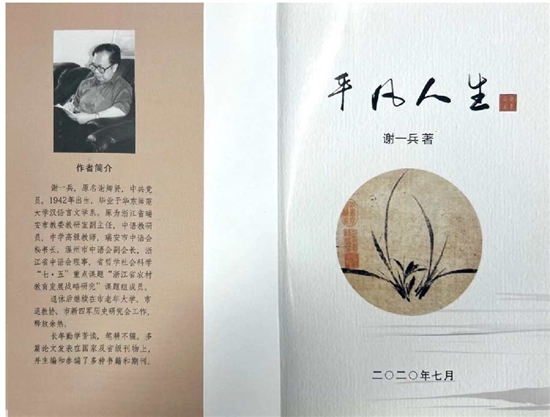

几日前,父亲和母亲相伴来到我的居所。甚是惊喜。憨厚的父亲拿着一本黑皮的笔记本,说写了一个人生的小记,让我给看看。神情言语间竟有些孩童的羞涩。接来一看,厚厚的一本笔记本,密密麻麻,工工整整,父亲还是那么认真,无论做什么事。小记名叫平凡人生,初稿写于2014年,至今年修改定稿。父亲将她分为苦难童年、求学之路等十个章节。细细数来,竟然已有6年,看来父亲为写书一事,也是多方斟酌,才下决心。

父亲的人生,从我记事起,大约是他在城关一中教学的时候开始。那时候父亲总是穿着蓝色中山装,一支钢笔插在上衣的左口袋里,回家总是忙忙碌碌,备课做笔记,还要刻蜡纸出试卷。父亲对学生极好,总有一些学生会经常来我家,逗我们玩,带我和哥哥去看电视,至今我都还记得那几个学生的名字,孙庆弟、陈瑞敏、陈佐芬……上世纪八十年代初期,能到别人家看十四寸的黑白电视,便是我们最快乐的事情。如今,电视机越来越好,屏幕越来越大,电视剧也是五花八门,节目繁多,但却始终没有了儿时的味道。记忆中的《排球女将》《姿三四郎》,虽说已经忘记了其中的故事,但那振奋人心的歌曲旋律却时常在脑海里回荡。

父亲调到市教研室工作的时候,总是听课听课听课,下乡下乡下乡,回家经常很晚,母亲对此颇有微词却也无可奈何。他对待工作极为认真,喜欢看书做笔记。那时候我家就住在城关一中宿舍,也就是林庆云宅(市级文物保护点)。大约30平米的房间,除了家里的床、椅子、衣柜等等,就是密密麻麻、工工整整摆放着的书和他所作的笔记,哪本书、哪本笔记在哪里清清楚楚。以至于我家什么东西找不到了就问父亲。以后几经搬家,但是书永远是他的“陪嫁品”。直到去年,因担心一些比较珍贵的书放在家里会损坏,他才找了他的学生博物馆馆长陈钦益,将线装本《毛诗注疏》《通志》《续通志》等书捐赠给博物馆,也算了却了他“书痴”的一个心愿。

父亲不大善于交际,但对待朋友极为真诚,与他相交都会觉得放心。对前来请教的年轻老师,他总是真诚相待,倾囊相授,可谓亦师亦友。在那个物质贫乏的年代,隔三岔五总有几个老师会来我家,父亲总会到大沙堤的菜市场,去买猪耳朵、麻油鸭之类的好菜回来,母亲则会热情邀请他们吃饭,说是菜都买好啦,一定要留下吃饭。对于我们而言,则是开心得要命,终于可以趁机改善一下伙食啦。父亲常说君子之交淡如水,小人之交甘若醴。如今他以心相交的挚友如张益、季嘉友、蔡继武、陈长开、林候滔、徐然叔叔等,均是多年好友,虽然不是日日见面,但确是但凡有事就可以相帮相商之人。

父亲性格温和,爱家如命。他忙于工作,家中大小事情都是母亲忙于操持,每当母亲发牢骚,父亲总是笑脸相迎,一副内疚的样子,母亲瞬间心软。但凡有空,父亲就抓紧干活,挑水、买煤球、买米、洗碗刷盘子。仍记得小时候买米,是要到米店的。父亲就挑着扁担,我则拿着米袋子,屁颠屁颠地跟在他后面。听着那白花花的大米“唰”的一声,从柜台的漏斗滑落到米袋子里,那个感觉超级好。而后,父亲麻利地扎好口子,扁担两头一套,就挑着担子往家赶。看着扁担一上一下,感觉老爸特有劲。现在想来,父亲年少就干农活,穷人的孩子早当家,是我这代人所最缺乏的。父亲因教研需要,经常出差,不管多么匆忙,每次回来,会带点小礼物,记忆中的崂山石头、上海的大白兔奶糖等等,都让我和哥哥兴奋不已,而且父亲总是分好两份,分给我们哥俩。母亲总是说要一碗水端平。以至于我和哥哥总盼着父亲能够经常出差,出差之后又盼着他尽快回家。等我和哥哥长大后,读大学、成家、立业,父亲终于不用那么操心了,但时不时会和母亲来我们家走走,看看孙子孙女,问问我们的工作情况,嘱咐我们要好好注意身体。话虽不多,分量很重。

父亲不事张扬,低调平和。在教研室工作18年退休后,就参与了一些协会工作,父亲说自己不愿意太忙,凡事讲个度。在协会工作,一来可以充实自己,继续发挥自己的作用;二来相对自由,可以经常去看望一下老母亲;三呢有空闲可以带带孙子孙女。所以,父亲会经常在协会回来的路上绕绕菜市场,买些菜给祖母送去,没事聊聊天,陪陪她老人家,让祖母唠叨唠叨。后来,祖母以96岁高龄离开,我想与父亲的悉心照顾与陪伴不无关系。而我们的子女也在祖父母的关爱中快乐成长。

岁月如水,静静流淌,不经意间,父亲也即将步入耄耋之年,还好父亲与母亲携手相伴50多年,相濡以沫,相互照顾,除了偶有痛风发作,其他还好。作为子女,除感恩父母的养育之恩外,更感谢父亲的言传身教,父亲的对人对事,对工作对家庭,对父母对子女的态度,将是我们最可阅读的一本书。

在此,唯祝父母健康长寿。