莘塍亭,一座饱经岁月沧桑、蕴含深厚文化底蕴的建筑,始建于北宋时期,巍然屹立于莘塍桥头东首,三间平屋骑街而筑。亭前,塘河之水悠悠流淌,似在低吟岁月的故事;北侧,关圣庙相依,更添庄重与神秘之感。亭内设有茶亭,每逢酷暑,莘塍的老人们不辞辛劳,起早贪黑煮伏茶。茶香醇厚,远远飘散,引得远方宾客纷至沓来。

莘塍亭地处莘塍街中心地段,行人如织,热闹非凡,叫卖声此起彼伏,不绝于耳。卖葫芦糖的、兑糖的、做糖人的摊位前,总是围满一群孩子,他们眼巴巴地望着艺人灵巧的双手将糖稀塑造成各种栩栩如生的造型。还有卖香干的、卖灯盏糕的、卖冰棍的,可谓五花八门。街道两旁店铺林立,百年老店恒山药店散发着古朴气息,打银铺里传出叮叮当当的敲打声,灵兰医室仿佛仍能让人感受到昔日郎中的仁心仁术,酱园里飘出浓郁酱香,长虹照相馆顾客盈门。各种商业活动丰富多彩,酒店宾客满座,点心店香气四溢,食品店琳琅满目,水产铺鱼虾鲜活,裁缝店剪刀飞舞,油漆店色彩斑斓,共同构成了繁华的商业街景。每逢涨潮,捕捉者满载而归,桥头作为海鲜买卖场所,蝤蛑、章鱼、江蟹、跳跳鱼、赤虾、贝壳之类,比比皆是,招揽了众多客人。莘塍电影院每天放映的戏目牌皆悬挂于莘塍亭内,吸引着众人目光,为这热闹之地又增添了一份文化魅力。

1950年,莘塍亭原地改建,成为三间两层别墅式的建筑。前有阳台,阳台栏杆上“莘塍亭”三个大字苍劲有力。站在阳台之上,可远眺莘塍桥。

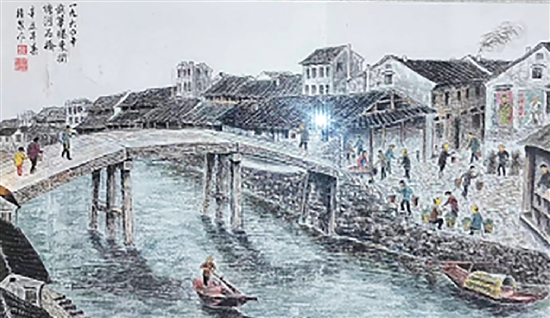

莘塍桥建于北宋,康熙甲戌年(公元1694年)重建,桥面狭仄,约两米,仅三块石板,供人通行,后人为安全起见,在桥的两侧围上铁栏杆。1963年,扩建为莘塍大桥。1984年再扩建,成三通道。中间为行车道,两侧乃行人道。站在桥上,俯首向塘河望去,客船、商船、渔船、小篷船往来不绝。

拾级而上,亭楼上有莘塍画师陈楚云所绘的《三打白骨精》《白蛇传》壁画,精美绝伦,让人仿佛置身于神话故事中。四周是砖砌的座椅,约高四十厘米,围成U字形。南来北往的游客常来亭楼上休憩,听幽默风趣的阿唐伯讲笑话。下村阿凤老师伯的《三国演义》评书,娓娓动听,吸引众多听众。偶遇假日,农民诗人蔡植亦来此吟诗赋对。其《割稻》诗曰:“野外夏日全穗熟,天边眉月作镰刀。清晨割稻蛙声喊,喜报丰收燕舞翱。”《晒谷》诗曰:“珍珠早谷已登场,日晒风扬缴夏粮。农户皆夸年景好,尝新培感饭添香。”这两首诗合农民口味,大家赞不绝口。亭中的对联:“莘莘学子志四方,塍塍小道通九州”,印证了莘塍人志向远大、勇毅前行的精神。

1996年,因街道整改,这座古老的莘塍亭被拆除,令人深感遗憾,但它的历史文化却永远铭刻在人们的记忆深处。莘塍亭虽已消逝,但它曾经的辉煌热闹,它所承载的故事与情感,将永远留存在人们心中。