我是一名“60后”,小时候,除了房子外有个定时播放的广播外,几乎没有电影可看,电视就更不用说了。小伙伴在一起,都是玩跳皮筋、“碰碰脚”等,文化娱乐生活很贫瘠,在那段日子,看连环画是我们最大的乐趣。攥着零钱奔向书摊,都像是奔赴一场盛大的精神筵席。

那个年代,走进街头巷尾任何一家书铺,都能看到连环画的身影。我最初是在什么时候看第一本连环画的,已经忘记了,记忆中的画面是,邻居好几个小伙伴围在一起看连环画,我把头伸进去,那时字还没认识几个,黑白的线条却印象深刻,每页下面有页码和几行字,上下页的人物、场景都在变化。我很想把连环画拿过来看,但那是不可能的,花钱买,更不可能,那时家里经济条件差,温饱都解决不了,哪有闲钱买连环画。过年的时候,亲戚给我五毛压岁钱,都已被妈妈收缴了,说这钱还得给亲戚的孩子作压岁钱呢。

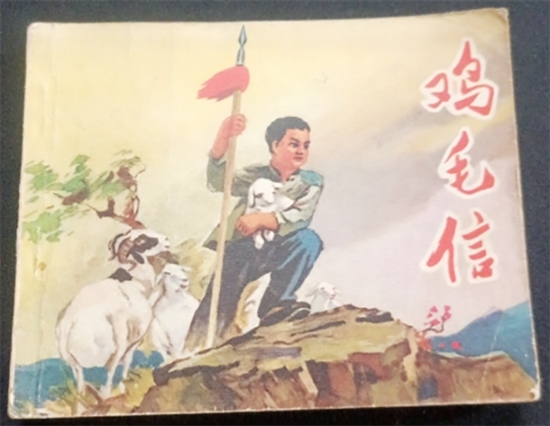

我上二年级的时候,向爸爸央求买一本连环画,却吃了闭门羹。但他许诺,若成绩好,过年的时候可买给我。我盼星星、盼月亮,终于盼到了过年,在我再三要求下,爸爸才给买了一本。记得那是一本《鸡毛信》,价格好像是8分钱,拿到连环画的那一刻,我紧贴在胸前,激动地差点流下眼泪。

翻开那油墨芳香的连环画,我津津有味地看了起来,虽然字还认不全,仍看得入迷。邻居小伙伴们得知我有一本连环画,每天下午放学后都过来看一次,并与我讨论得很热烈。连环画中的正反面人物塑造地非常分明,我们对敌人恨之入骨,对正面人物大加赞扬。这本连环画在我们手中反复传阅,页面都翘了边,那时的少儿读物有限,《鸡毛信》就是我们当时最好的精神食粮。

后来,《鸡毛信》的内容我倒背如流了,于是,周末,我向爸妈要一两分钱,约两三个邻居到马屿集镇上看连环画。收费以薄厚论,薄的看一次一分钱,厚的看一次两分钱。这次由我出钱,下次轮到别人出,就这么“众筹”着看。我们在书摊门口席地而坐,有时陌生人经过,把头伸进来,店主和我们都不让他“占便宜”。

我上小学五年级的时候,学校终于也有了好几本连环画。上体育课时,老师把连环画拿给我们看,全班都沸腾了,三五成群围在一起翻阅,记得有《雷锋的故事》《闪闪的红星》《奇袭》《渡江侦察记》《白毛女》等。一下课,老师就收回了连环画,我们就开始期待下一堂体育课。我们看的次数多了,连环画里的人物,如《雷锋的故事》中的雷锋、《红岩》里的江姐、《林海雪原》里的杨志荣、《铁道游击队》里的刘洪、《上甘岭》中的黄继光等,都在我心中竖起了一座座不朽的丰碑,我的英雄情结,应该都萌发于这一时期的阅读。

工作后,我担任小学班主任。有一年,我任教的曹村镇小四(2)班被评为瑞安市文明班,奖品是50册连环画!我与学生欣喜若狂。一个学期过去了,还有学生说未能看完全部连环画。与我读小学时相比,他们显然“富足”得多。

后来,连环画渐渐地淡出人们的视线,但收藏家却钟情于它。我的老同事王昌汉曾经举办过两次连环画展,让我大开眼界。7000多册的连环画,精装的、简装的,不同的版本,让人看得眼花缭乱。几十年后再次翻阅连环画,那种亲切的感觉油然而生。

连环画是一代人的精神财富,它伴随着我们度过童年时光。那些泛黄纸页不仅传递故事,更承载着感动、启迪与力量,在稚嫩心田播撒星火。它们以最质朴的方式传承岁月,温暖人间。