每逢八一建军节,注定是我们这些有当兵经历的人心情难以平静的时候。49年光阴飞逝,但那个初春的一幕幕仿佛就在昨天……

1976年2月25日那个下午,艳阳高照,我这个已在人生旅途上几经曲折的农村青年,终于以预备名额“转正”,跟随哥哥的步伐,穿上绿军装、蓝裤子(空军雷达兵的着装),在父母等亲人的陪伴下,踏着尘土飞扬的公路,从家乡潘岱公社林岙村步行前往陶山区所在地。不大的停车场上,黑压压的全是人头。许多即将踏上征程的新兵战友,一脸的懵懂和青涩,眼睛红红的,正与亲人告别。我呢,再三说着请父母亲放心的话,奋力挤上车门。许多家长争先恐后地往车窗里塞行李及零食,一时,叫喊声、叮嘱声,那情那景,至今在我的脑海里还清晰如昨。

当晚,我们入住在温州第五中学的教室里。晚饭是在学校的操场上吃的,一个班围着一盆菜,盆里好像有小带鱼,大家蹲在地上就餐。晚上就在教室的地面上和衣而睡,战友们枕着被包,互相交谈着,度过了寒冷的冬夜。当晚,我意外地遇到小学同学曾联安,十几年未见,如今居然一同参军,分外欣喜。

次日早晨,我们摸黑登上了“长河”号轮船。每两个新兵挤在一个十分狭小的铺位上,只能蜷缩着身体才勉强可以容身。前程茫茫路途遥远,不知何处可安身?只知是去东北沈阳空军部队。记得在船上每人还曾分到了一块红烧肉,面对这难得一见的美味,我却难以吞下。汹涌的大海波涛,早已把我们这些从未出过远门的农家子弟折腾得晕头转向、呕吐不止、食欲全无。

历经48小时的海上航行,抵达大连,随即换乘去沈阳的火车。新兵们每人分到了一个干面包和一块红红的腌榨菜,我中规中矩,啃着干干的面包,努力地一口口咽下。

一路颠簸劳顿,夜幕下,我们到达白雪皑皑的吉林省柳河县三源浦镇的团部,在部队礼堂的长木椅上休息。不多时,胖胖的时任团政委张占魁前来看望大家,他应该是我人生中第一次见到的最大的部队首长了。列队去团指挥连的食堂吃晚饭,饥肠辘辘的我们闻到香喷喷的红米饭和炒白菜,个个喜形于色,不料,那红米饭是东北百姓的主粮高粱米饭,吃起来硬邦邦的,很难下咽,但为了填饱肚子,我还是大口嚼着,努力吞下,那可是到达部队的第一顿饭呀!

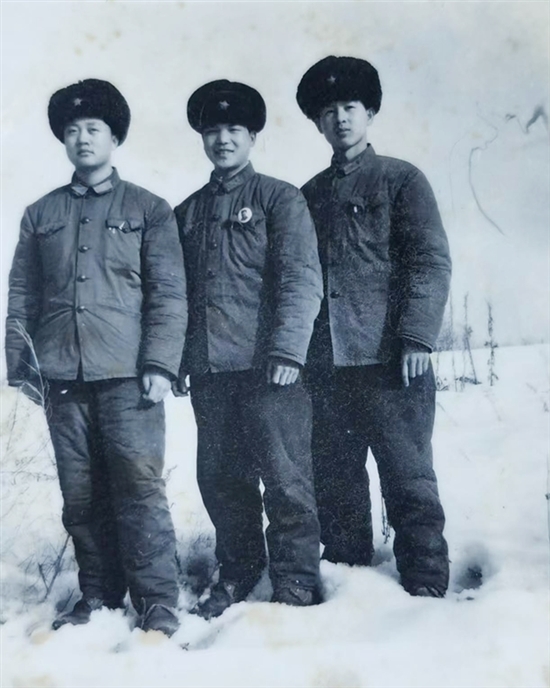

次日早晨,我们又乘火车前往中朝边界的集安县九十一分队——新兵训练连。集安素有东北小江南之称,鸭绿江畔,还有着东方金字塔之誉的高句丽王陵。但这里的冬天严寒刺骨,白雪茫茫,滴水成冰,人们包裹得严严实实,许多人仅露着一双眼睛。我被分在新兵6班,班长是河南人靳金明,话不多,但和蔼可亲。紧张的新兵共同科目训练迅即开始:齐步、跑步、正步、敬礼等队列动作日复一日。汗水、冰霜与头上的大皮棉帽、脚下的大头鞋沾在了一起。营房是泥墙瓦房,睡的是木头上下铺,垫草席。伙食是少油的冻土豆、萝卜、白菜,主食以高粱米饭为主,早餐是黑黑的馒头就咸菜。

新训期间,三月十三日的傍晚,战友刘品贵与黑龙江绥化的战友徐万贵玩耍,被对方的大头鞋踢断了小腿。因品贵当时不会说普通话,连队指定我为他当翻译和陪护,我日夜在医院守着他,后来,又与副指导员唐必喜一起陪他去吉林公主岭空军医院诊治。一路上,上下火车、上厕所,都由我背着他。

共同科目训练结束,我被分配当无线报务员,开始了近半年的专业训练。每天与耳机、电键和“嘀嗒”声为伴,发报、抄报训练加上队列训练几乎成了全部内容。伙食差、条件艰苦,我无怨无悔。只是远离家乡亲人,思乡心切,每逢有邮递员到,大家便蜂拥而上,有家书则喜出望外,没有则一脸沮丧,诚如杜甫的诗云“家书抵万金”。

那一年,国家多难。年初周总理辞世,七月朱委员长离去,又逢唐山大地震,九月九日,毛主席又离开了人世,全国上下悲恸。九月十八日,我们参加了集安县的纪念毛主席追悼大会,有战友因身体虚弱当场晕倒。此后一晚,连队开车带我们新兵上山观看悼念毛主席的电视实况,我人生第一次才知道竟有这么个“小电影”,画面模糊,却让我们倍感新奇。

转眼报务专业训练结束,面临分配下连队。最终,我去了地处长白山的临江雷达二连,这是来瑞安接兵的临海老乡王以昌指导员所在的连队。我和桐溪乡的金小西,黑龙江绥化的王显臣三人分在了一起。班里有来自福建三明、江西宜春、广东中山的老兵,也有早一年入伍的沈阳和湖南湘西的战友。

从那时起,临江帽儿山这片土地就成了我人生永难忘怀的地方。我在那里战备值班,在那里站岗放哨,在那里劳动和训练,在那里入党提干。帽儿山留下了我青春的汗水和人生的足迹,帽儿山成了我锻炼成长的摇篮!

回首军旅路,感慨万千,倍感时光弥足珍贵,倍感军营岁月、战友情谊的可贵。人生有了当兵的历史,一辈子的荣耀!