今年是抗战胜利80周年。在中华民族最危难的时刻,为保存文明火种,众多高校踏上西迁征途,谱写了中国高等教育史上可歌可泣的篇章。浙江大学亦进行了艰苦卓绝的“文军长征”,最终扎根贵州遵义、湄潭等地。为解东南诸省学子失学之困,1939年,教育部准予浙大于丽水龙泉创办分校——国立浙江大学龙泉分校。

鲜为人知的是,在这所战火中诞生的学府里,竟汇聚了六位来自瑞安的杰出学人:苏毓棻、孙正容、张崟、陈光汉、陈楚淮、李笠。他们在龙泉的青山绿水间传道授业,不仅为抗战教育贡献力量,更书写了瑞安学人在中国高等教育史上又一璀璨的篇章。

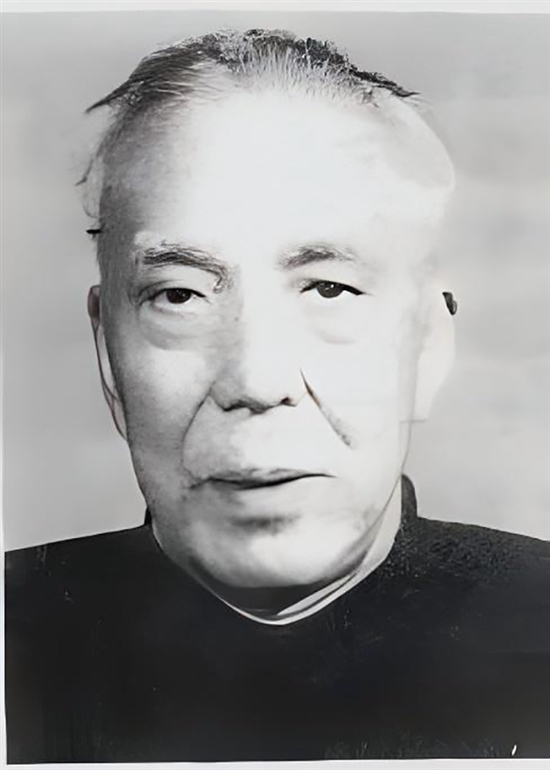

苏毓棻:筚路蓝缕的奠基者

苏毓棻(1886—1941),字叔岳,瑞安城关人,是六人中最早到浙大的。1940年11月,苏毓棻被调至浙大龙泉分校,担任训导主任兼“先修班”主任及历史教师,主讲中国通史。他还担任分校公费免费贷金委员会、刊物委员会委员。

抗战时期创设的大学“先修班”属新生事物。作为训导主任和班主任,苏毓棻善于做学生思想工作,常通过座谈会、茶话会等了解学生情况、征求意见、讲解形势,与学生打成一片。当时温州籍学生较多,他曾专门宴请他们。

关于其卒年,《张棡日记》民国三十年八月廿一日条载:“昨闻人说,瑞安苏来卿之三子叔岳在家病殇。叔岳就浙大讲席,将近十年,成绩极好,近因暑假归休息,忽遭此厄,伤已!”此记载明确了苏毓棻于1941年8月暑期病逝于家乡。

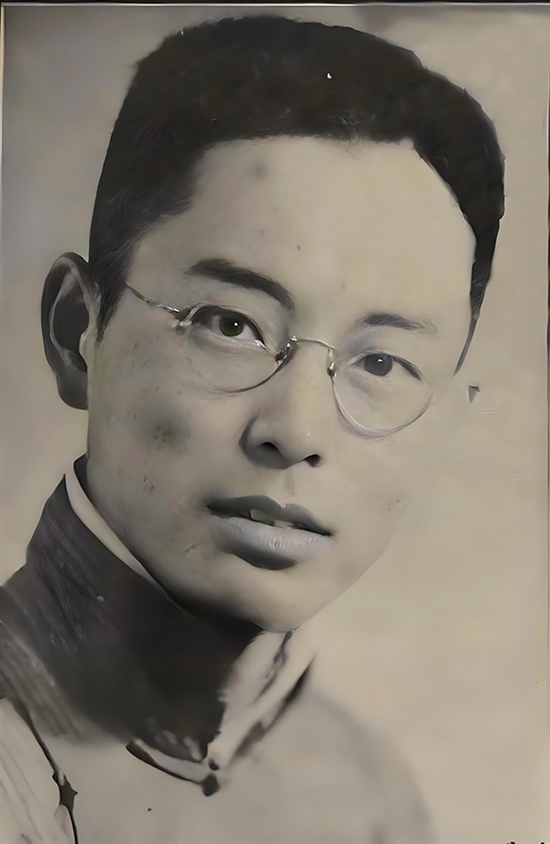

孙正容:明史专家

孙正容(1908—1985),原名庆加,字端庼,飞云孙桥人。因敬仰乡贤孙诒让(字仲容),改名“正容”,寓继承先贤之志。1926年初中毕业后,以优异成绩直接考入中央大学史学系。

1938年杭州沦陷后,时任省立杭州高级中学教师的他,随杭高迁至丽水碧湖,在抗战最艰苦时期率师生辗转于崇山峻岭间,为教育事业作出卓越贡献。1940年2月,孙正容到浙大龙泉分校任历史讲师,担任文学院、理学院的《中国通史》课程教学。据龙泉分校校史记载,他曾参加分校第七、八次校务会议,还担任过分校编辑委员会委员。

孙正容是著名史学家,专注明史研究,发表《略论朱元璋思想发展过程中的几个具体问题》等大量论文,著有《高中本国史》《朱元璋系年要录》等。

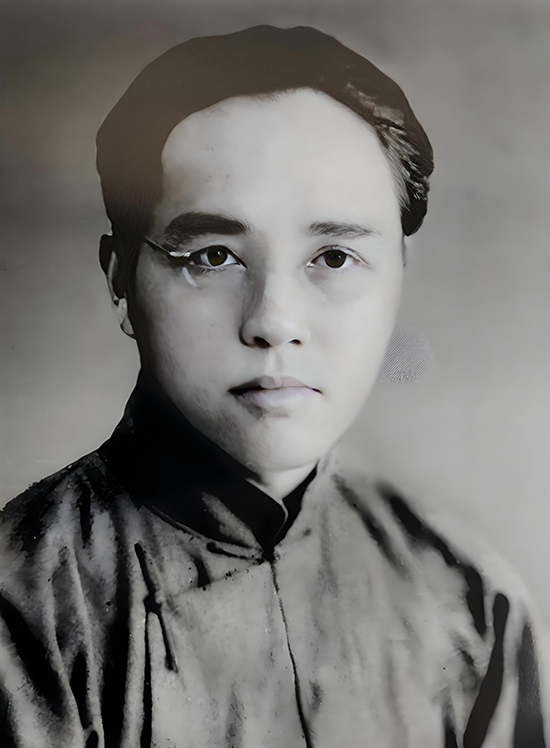

张崟:学者型教师

张崟(1907—1965),原名毓崟,字慕骞,汀田人。1931年毕业于南京中央大学历史系。全面抗战爆发后,任教于迁徙至青田的温州中学。1940年8月,他应聘至浙江大学龙泉分校任教,担任历史讲师、副教授,任教《中国文化史》《中国近代史》等课程。

1944年,张崟向分校提交“国立浙江大学龙泉分校师范学院添设史地学系计划书”,得到分校领导的高度重视,1945年6月6日,教育部同意分校师范学院添设了“史地学”等系。

其父张棡在日记中对此有详细记载。如民国三十年七月廿九日载:“崟儿忽自水南中校回,云龙泉大学校长郑宗海打电,聘崟儿任教史地讲席,并托王季思介绍,崟已允赴之……”

张崟国学根底深厚,精于目录版本学。学生回忆:“历史老师张慕骞常常是一支粉笔进课堂,把一部二十四史讲得头头是道。鲜活的故事从他嘴里汩汩地冒出来,比说书先生还讲得神、讲得深。”

他与夏承焘、陈雁迅、孙孟晋等交好。1942年11月,他曾陪同夏承焘自温州赴龙泉分校报到。1965年张崟去世,夏承焘挽联云:“风雨龙吟楼,旧梦如画,同语者几人;明季南北略,绝学未竟,是后学之责。”足见情谊之深。

陈光汉:才情与悲情

陈光汉(1912—1955),字雁迅,塘下镇人。少年从邑儒余思勉、戴炳骢学诗文,后入温州中学,为夏承焘、王季思弟子。高中毕业考入无锡国学专修学校,师从国学大师唐文治等。

1943年1月,陈雁迅受聘至浙大龙泉分校任文学院助教。其间曾短暂赴台任职。抗战胜利后,1947年6月,他进入浙江通志馆,任馆员、采辑课课长。1949年通志馆解散后,9月供职浙江省图书馆,任研究员,从事图书校勘。著有《慈竹平安馆诗稿》《瑞安孙先生传记》等。

不幸的是,1955年在“反胡风”“肃反”运动中,陈雁迅于8月20日在杭州西泠桥附近自杀身亡,年仅43岁,正值学术盛年。

陈楚淮:戏剧家、教育家

陈楚淮(1908—1997),字江左,笔名阿淮等,林垟人,戏剧家、教育家。1924年至1928年就读于中央大学外文系,攻读英美文学,师从闻一多,与同邑王季思同学。大学期间即热爱戏剧创作,组织香港文社、樱花剧社等,并排演话剧。

1930年,他出版第一本剧本集《金丝笼》,成为新月派戏剧代表及我国早期象征性戏剧奠基人之一。全面抗战爆发后离沪返温,先后任教于温州中学等校。烽火燃起爱国热情,1939年2月起,他连续在《战时中学生》发表《铁罗汉》《周天节》《血泪地狱》等抗战剧作。

1940年8月,应龙泉分校主任郑晓沧(宗海)之邀,陈楚淮赴龙泉分校任副教授,教授英文。同年11月,与苏毓棻同时被聘为分校刊物委员会委员。学生日记中多次记载其风采:师生联欢会上讲笑话“博得满座哄堂大笑”;讲“抗战文学”“甚博听众欢心”。与苏毓棻共同宴请温州籍学生,“各以家乡语言相谈,酒席间,笑语频传,极一时之乐。”足见其受学生欢迎。

李笠:自学成才的教授

李笠(1894—1962),原名作孚,字雁晴、岳臣,瑞安城关人。生于贫苦家庭,九岁始入小学。后赖亲戚资助就读瑞安县立中学,无力购书则手自抄录。1914年毕业后任家庭教师,坚持自学,终以深厚学养登上大学讲坛,成为著名教授。

抗战时期,中山大学屡经迁徙。李笠随校颠沛流离,共历患难。1942年,中山大学迁粤北坪石,中文系师生联名邀其返校。坪石沦陷中大解散后,他历尽艰辛,于交通阻塞、烽火遍地中返回故乡瑞安。约1944年,他曾在瑞安中学短暂兼任语文教师。

1945年4月,李笠到浙大龙泉分校任文学院教授,是六人中最晚到该分校任教的,但其在校时间不长。同年,中山大学在广州复课,他便重返中大。

李笠终生从事教育,桃李满天下。治学广博,著述宏富,于文字训诂、目录学、经史诸子校勘皆有涉猎,尤以校勘学成就最高。著有《史记订补》《中国目录学纲要》《校勘学》等。

烽火连天,弦歌不辍。苏毓棻、孙正容、张崟、陈光汉、陈楚淮、李笠这六位瑞安籍学人,在浙大龙泉分校这方特殊的学术阵地上,以其深厚的学养、严谨的治学和不懈的育人精神,为维系民族文脉、培养战时人才倾注了满腔热忱。龙泉分校虽已湮没于历史烟云,但瑞安学人于国家危难之际,在浙南深山播撒知识火种、坚守文化使命的身影,将永远铭刻于浙江大学乃至中国高等教育发展的史册之中。他们的故事,是“文军长征”精神的生动注脚,更是瑞安学人风骨与荣光的不朽见证。