■记者 黄丽云/文 孙凛/图

白手套轻抚明抄本,拓包敲击古爵纹路,数字屏映照古籍页……9月23日,在玉海楼,一场以“声流金石 纸落云烟”为主题的中华传统晒书大会城市主场活动(瑞安)在此启幕。这座拥有137年历史的藏书楼迎来了全国各地的古籍专家、藏书家和文化学者,共同见证传统文化在当代的生动实践。

一场与历史对话的晒书大会,让中华文脉在墨香与科技中绵延。

百年藏书楼

再现“晒”书传统

瑞安玉海楼,清光绪十四年(1888年)由孙衣言创建,位列“浙江四大藏书楼”之一,是全国重点文物保护单位。这里不仅是藏书之所,更是一处集典籍收藏、文化教育、学术研究于一体的文化殿堂。

晒书,源自农历七月初七翻晒藏书的古老传统,最初为防蠹护书,后逐渐演变为中国独特的书籍文化。2019年起,国家图书馆倡议发起全国性晒书活动,至今已连续举办七届。

100多年前,先贤孙诒让曾在此晾晒书籍,借阳光驱除蠹虫以护典籍。多年后,人们重续这一传统——集中展示玉海楼的珍贵藏书,通过专家解读、读者互动,让沉寂的古籍“活”起来,走进现代生活。

“一座如玉般珍贵,如海般浩瀚的玉海楼,足以使其在中国文化史、藏书史上独树一帜。”国家图书馆党委副书记王晓东如是评价。

瑞安的文脉传承,离不开玉海楼孙氏三代。他们收藏乡邦文献、创办诒善祠塾、校印《永嘉丛书》、编纂《温州经籍志》,推动地方图书馆建设,成为晚清至民国时期浙学传承与地方文献整理的标杆。

选择玉海楼作为今年全国晒书大会的主场之一,既是对先贤的致敬,也是对浙学文脉的接续。浙江省文化广电和旅游厅副厅长徐晓认为:“让古籍回归其历史语境,可谓相得益彰。”

典籍共享

学者成“晒书人”

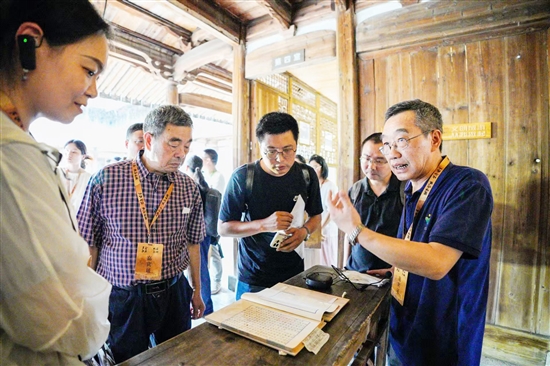

晒书分享是本次大会的核心环节。多位专家学者化身“晒享人”,带领大家深入了解典籍背后的历史时空。

现场,浙江大学马一浮书院教授傅杰戴着白手套小心翼翼地捧出《习学记言序目》明抄本,难掩兴奋:“这是我人生的高光时刻!”这部永嘉学派代表人物叶适的晚年学术札记,系统阐释了“经世致用”思想。现场参观者围拢过来,或细品文献内容,或与专家、典籍合影,定格这份文化相遇的珍贵瞬间。

北京大学教授王余光分享的是玉海楼第三代传人孙孟晋的稿本《瑞安孙氏玉海楼出品答问》。“这部稿本虽非古籍,却仅此一份。它是1936年玉海楼参与‘浙江省文献展览会’时,孙孟晋为展品提供系统说明的专用文稿。”王余光说,晒书大会在玉海楼举行,既能让青少年了解藏书传承与阅读传统,更能引导大家体会纸质书籍的独特价值。

中国古籍保护协会顾问张本义带来了金石学名著《两浙金石志》。“当时官府督造的品质堪称典范。它是浙江省域内历代金石学发展和学术特点的代表作。”张本义表示,“如今看到瑞安对文化的重视,正是对文化遗产最好的守护。”

技艺复活

金石“会说话”

本次活动打破传统“晒书”的局限,在文化传承上实现双向突破:首次完整展出孙诒让相关馆藏原书,并以金石为主题,让古老技艺“活”起来。

“一张宣纸铺展,一瓶墨汁静置,拓包轻敲慢抹间,金石器物上的文字、纹路便清晰印在纸上——这就是金石传拓技艺的神奇之处。”西安金石学会会长孙大为现场演示全形拓技艺。宣纸覆于古爵,拓包蘸墨轻压,爵的立体轮廓与纹路显现于纸上。“在孙诒让故居演示‘全形拓’这门技艺,是踏着先贤的足迹,让更多人看见这门技艺,让金石艺术传承‘活’起来。”孙大为说。

现场还展示了石刻、高浮雕拓等传统技艺,以及软衬拓片的专业保存方法。瑞安翠阴洞石刻群金石拓片和“瑞安木活字”非遗作品的展示,更让展品贴近本土文化脉络。

观众从旁观者变为参与者,从“看”文化到“懂”文化,亲身体验金石文化的魅力。

数字归藏

“书阁一体”赓续文脉

为保护文物,玉海楼留存古籍已移交瑞安市博物馆保管,部分古籍被浙江大学图书馆、浙江图书馆、温州市图书馆等机构珍藏。本次活动签约的“数字归藏,书阁一体”项目,让玉海楼数字资源“回家”成为现实。

“数字回归不仅是技术创新,更是对历史文脉的守护。”瑞安市图书馆馆长王晓东表示。项目涵盖玉海楼原藏古籍善本、地方文献等数千册珍贵资源,通过高清扫描与元数据标引,读者可在玉海楼数字阅览屏上沉浸式查阅原版古籍。

这种“书阁一体”不仅是物理空间的结合,更是文化场景的重构。数字技术打破时空限制,却保留了藏书楼的精神内核,让读者跨越百年感受文化在场的力量。

晒享点前,参观者仔细察看着每一本珍贵典籍;庭院内,金石传拓技艺吸引孩童好奇目光。

玉海楼的飞檐下,古籍不再只是库房中的文物,而是可触、可感、可传承的文化血脉。

这场晒书大会,晒的不仅是书,更是中华文明绵延不绝的生机。